赞

赞

来源:楚视窗、昆仑策网

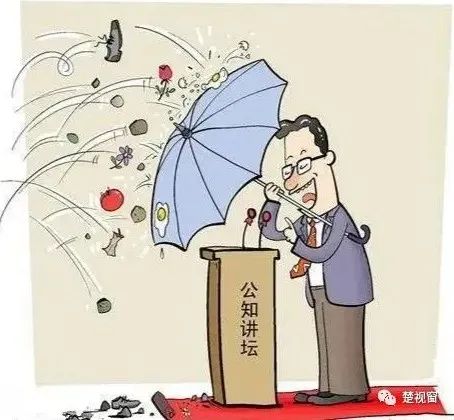

公知本是一个比较“高大上”的称谓,其字面意思是“公共知识分子”。但后来被一群不甘落暮的老文人们玩残了。他们还期望继续通过文革伤痕、西方崇拜的老套路,强行咀嚼喂食青年一代的时候,没想到迎来的却是全体的反胃和呕吐。

记得有这么一句话:最见不得中国好的,就是中国的那些公知们。

他们往往位居中高层,有一定的身份地位,比如作协主席、文学教授、出版社长…,多生于50、60年代,上过大学但实际文化思想水平并不高,也学过一些技能,看过些书,胆子大,敢于胡编瞎造半瓶醋乱摇,只望能无限扩大自己的优势,来占领话语权阵地。

无论社会上发生什么事,也不管是真是假,统统都能将问题的焦点、矛头指向政府、引向国家制度,擅长造谣抹黑、虚无历史,且形成了固有模式,包括一定是体制问题,中国完了。

在改革开放初期,这些公知们利用民众信息不对等、出国特权、话语优先权等也赢得了一众粉丝,随便拿点负面新闻煽动一下,就会有大把善良的青年们跟着他们闹。可现在不一样了,年轻一代获取信息比公知们更快、更准,更全面,且有自己思考的能力,再也不会轻易被人牵着鼻子走。

当80,90、00后们走出国门一看:公知们口中月亮更圆的国家也不过如此,很多还不如中国,慢慢便明白了公知的本性,然后自觉起来维护国家和人民的尊严。

这群老文人们,共同分享了这样一个话语框架,即“传统/现代”、“落后/先进”、“愚昧/文明”,“中国/西方”。

当然,年轻一代也有自己的困局,那就是“话语的贫困”,他们还没有一套圆润如“普世价值”那样的话语,来解释中国的成就,但这是可以解决的,毕竟存在是第一性的。

文化僵尸们面临的困局是“事实的贫困”。他们霸占着话语权,但事实坚定地反对他们,于是他们只好靠编造事实、无视事实来自圆其说。

赞

赞

赞

赞

已有977人赞