赞

赞

01

6月27日,十四届全国人大常委会第十六次会议表决通过新修订的治安管理处罚法。同日,国家主席签署了第四十九号主席令,《中华人民共和国治安管理处罚法》自2026年1月1日起施行。

中华人民共和国治安管理处罚法,可以算的是老百姓身边的法律,大概也是我们普通人一生中最容易“触犯”的法律了。

其前身可以追溯到1986年,那个时候针对改革开放初期社会治安问题(如流氓罪、盗窃等),1986年9月5日(第六届全国人大常委会第十七次会议)通过了《治安管理处罚条例》设立处罚框架,明确了警告、罚款、拘留等处罚种类,但行为类型仅73种,执法程序相对简单。

期间在1994年5月12日(第八届全国人大常委会第七次会议)简单修订了一下。

升级成真正意义上的法律,是到了2005年。第十届全国人大常委会第十七次会议通过《治安管理处罚法》,把违反治安管理行为从73种增至238种,覆盖公共秩序、公共安全、人身财产权利等四类。

同时程序要求更加规范化,明确调查、听证、执行等程序要求,例如询问未成年人需监护人到场。也首次写入“尊重和保障人权”“保护公民人格尊严”原则。

后续在2012年进行了一次修订,沿用至今。这次的修订重点有哪些地方进行了调整了呢?又会对于我们的生活工作带来什么影响呢?

02

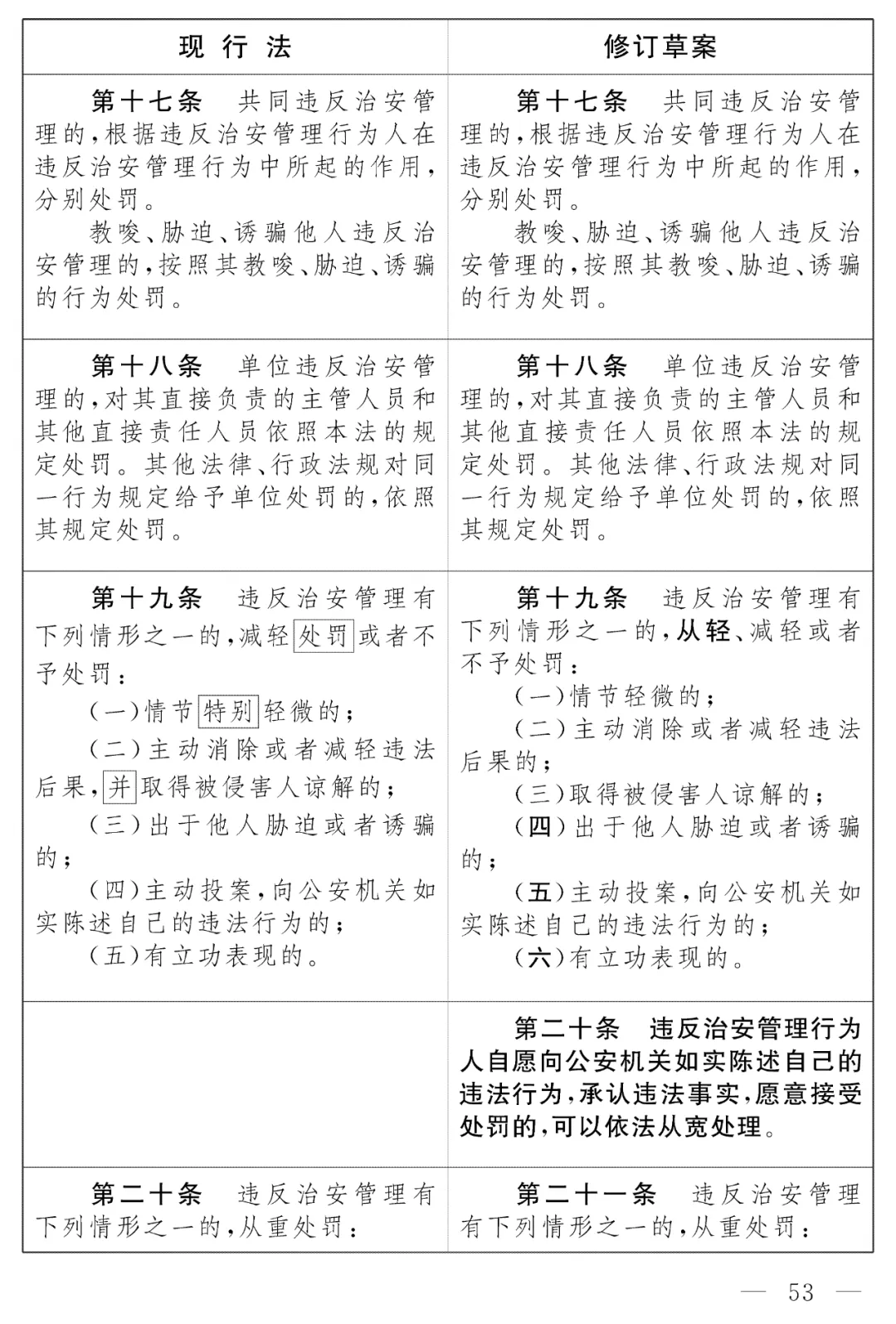

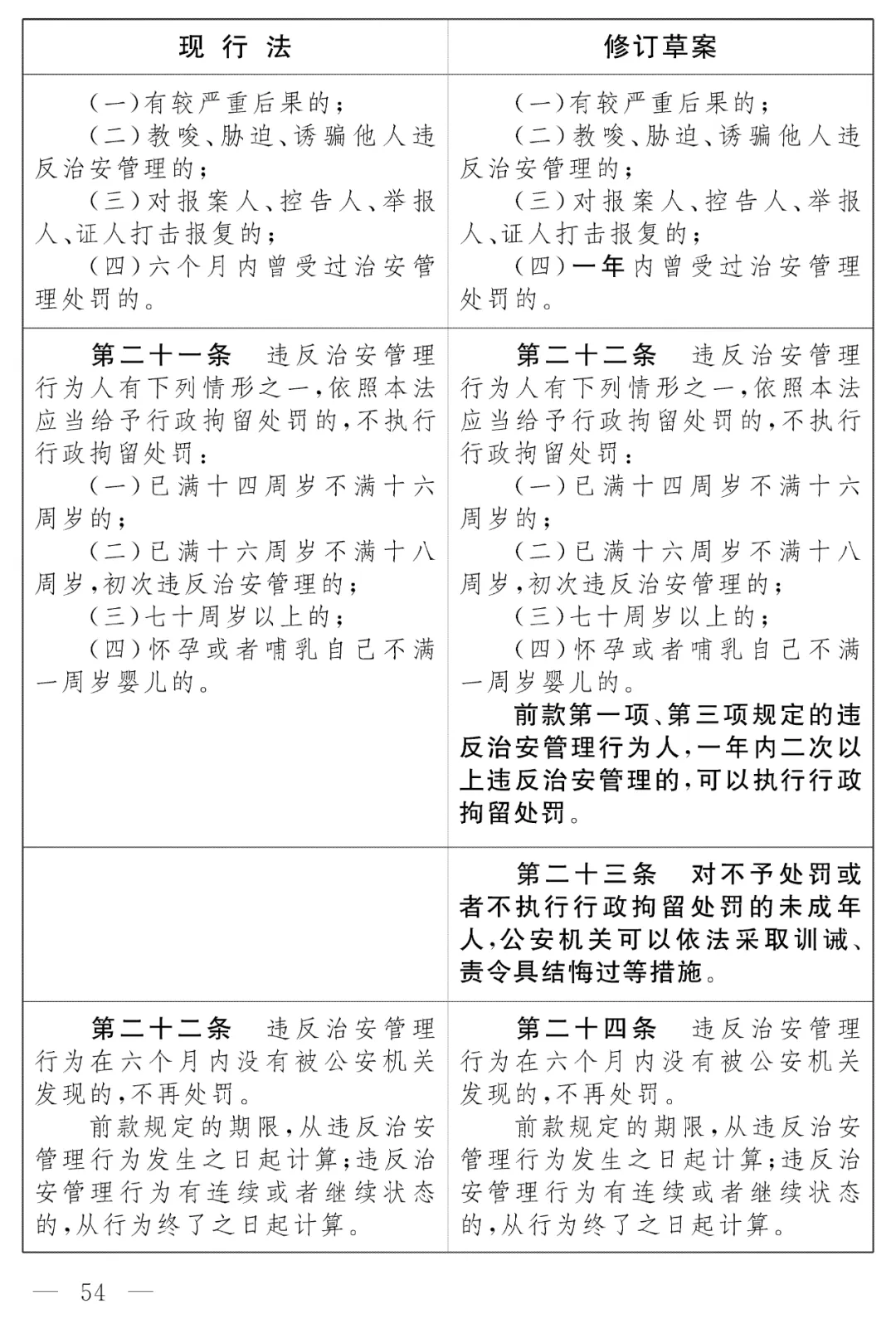

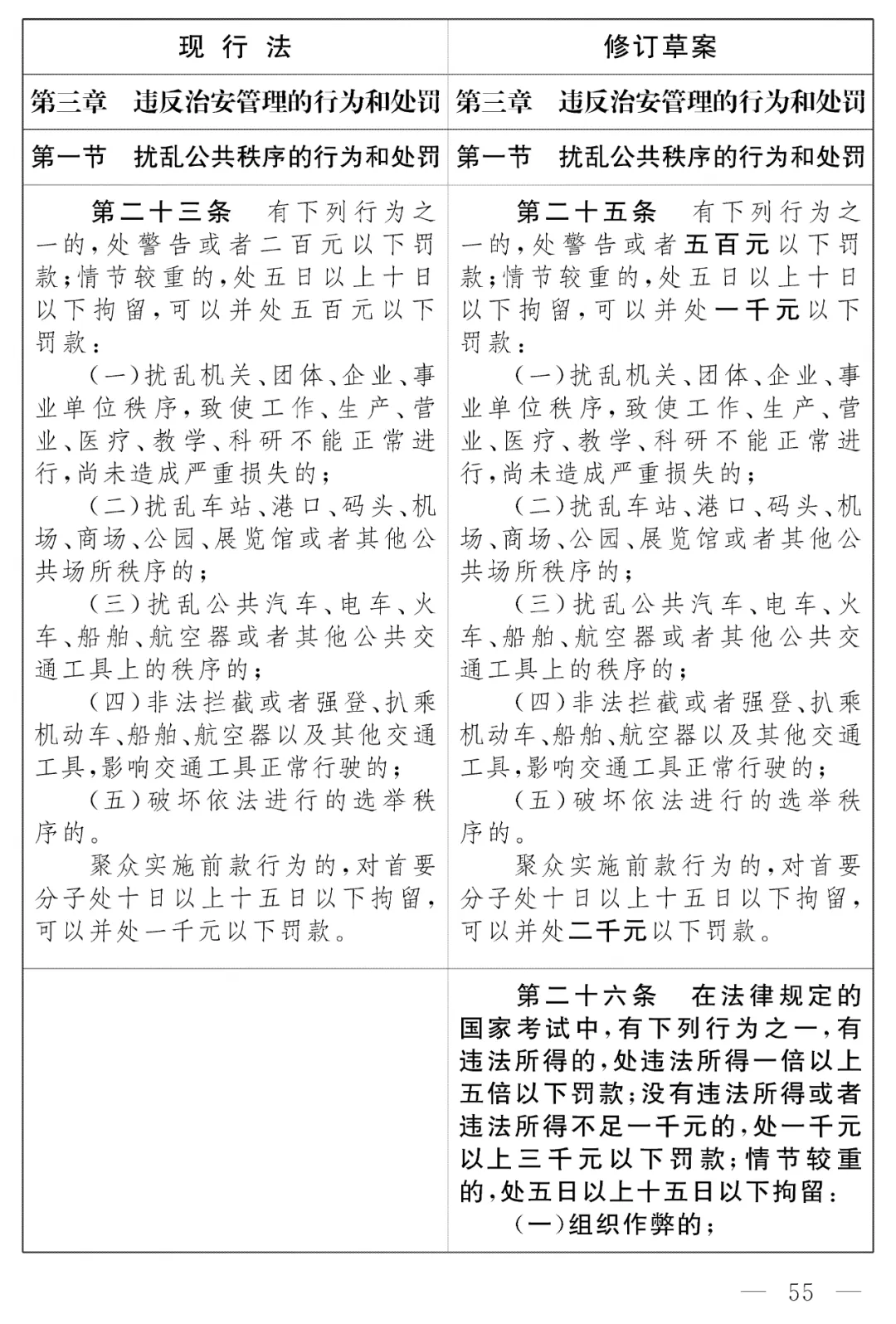

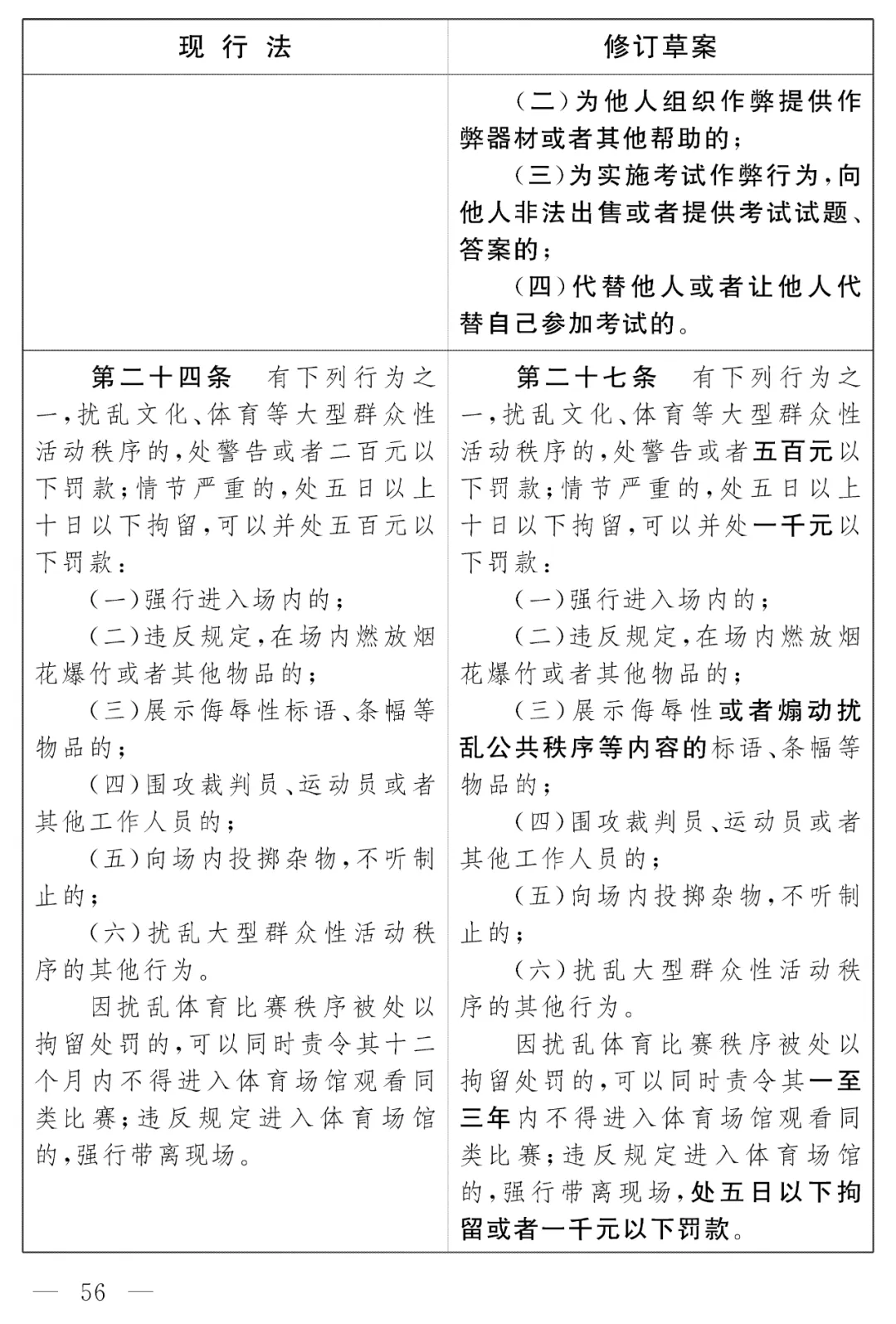

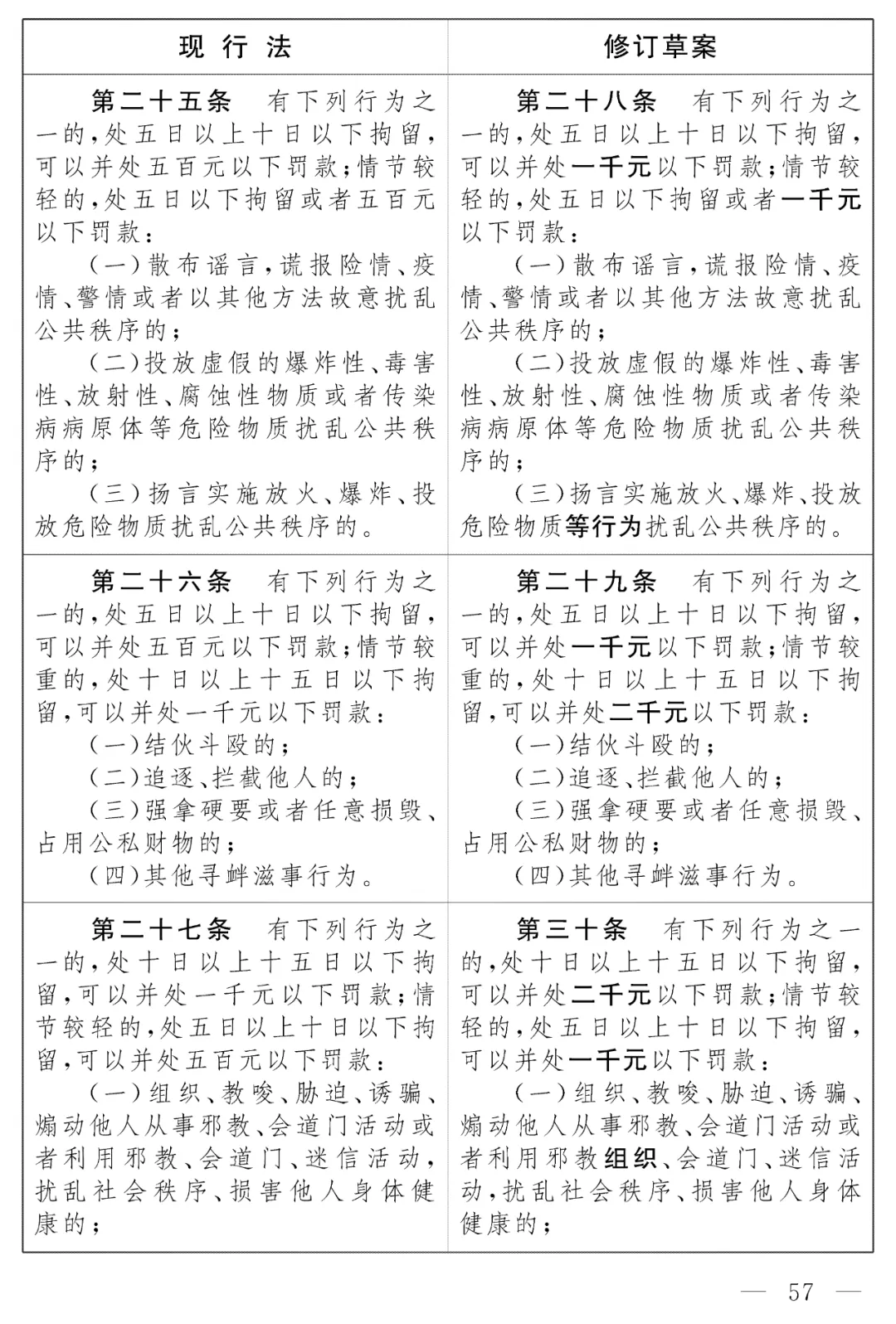

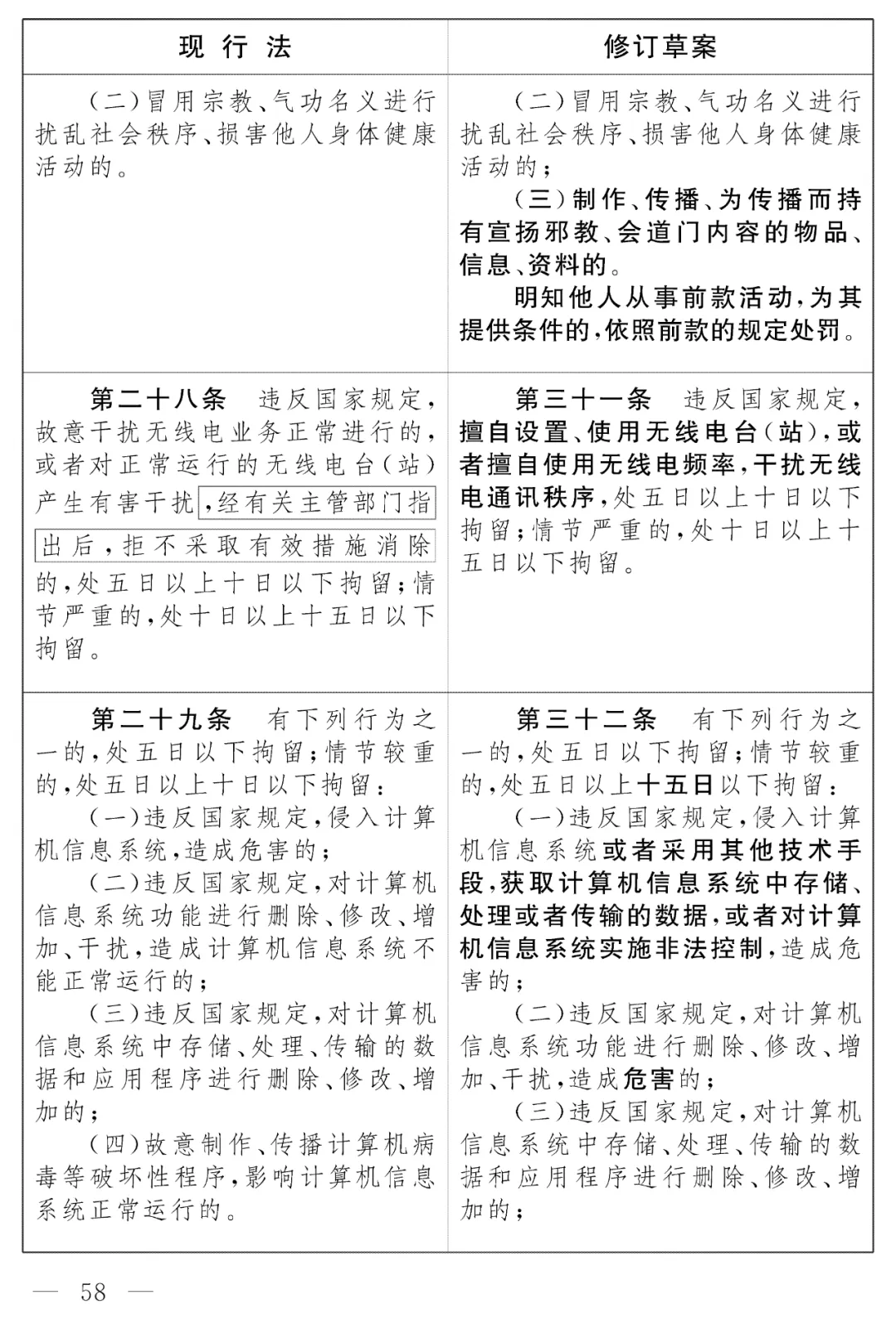

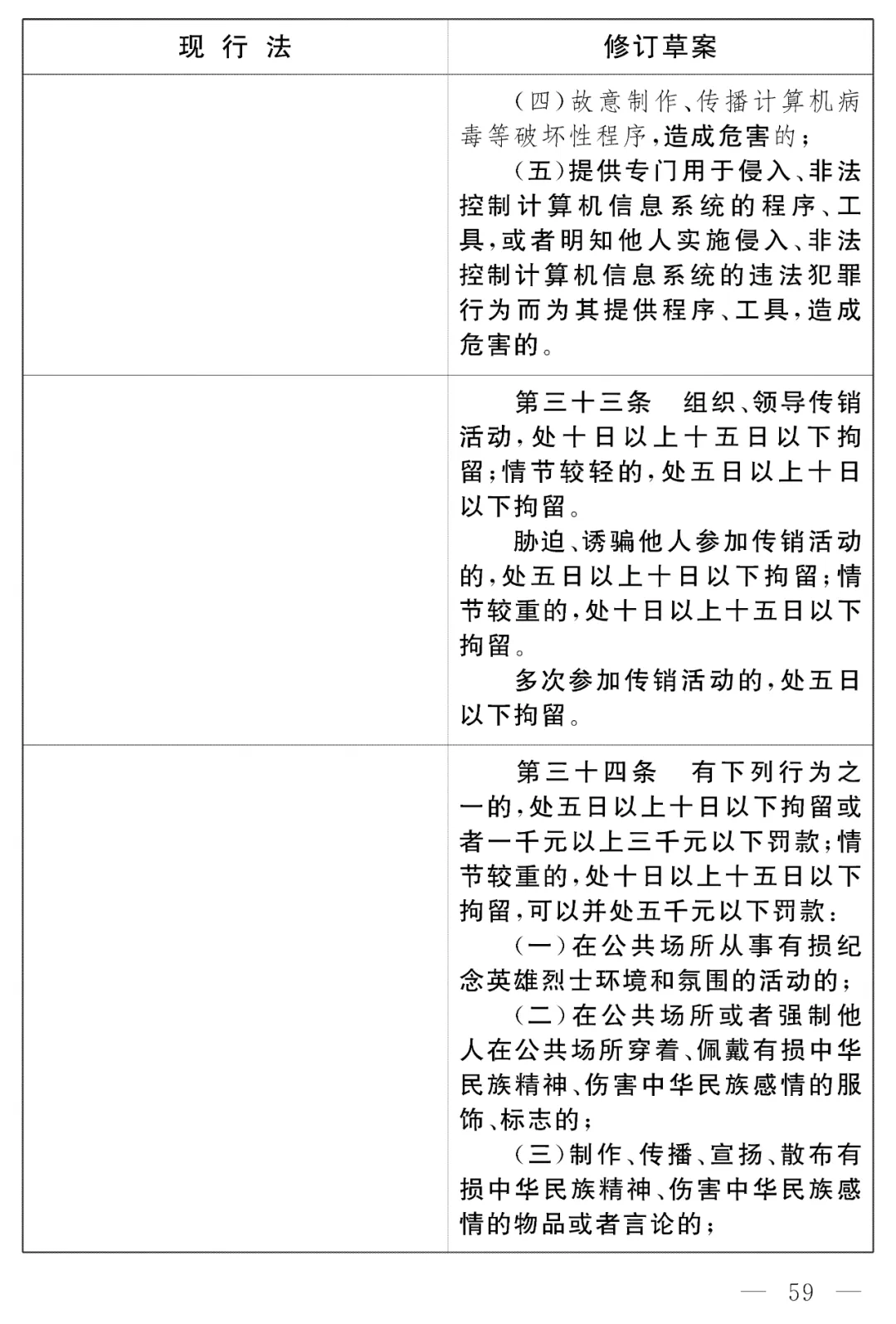

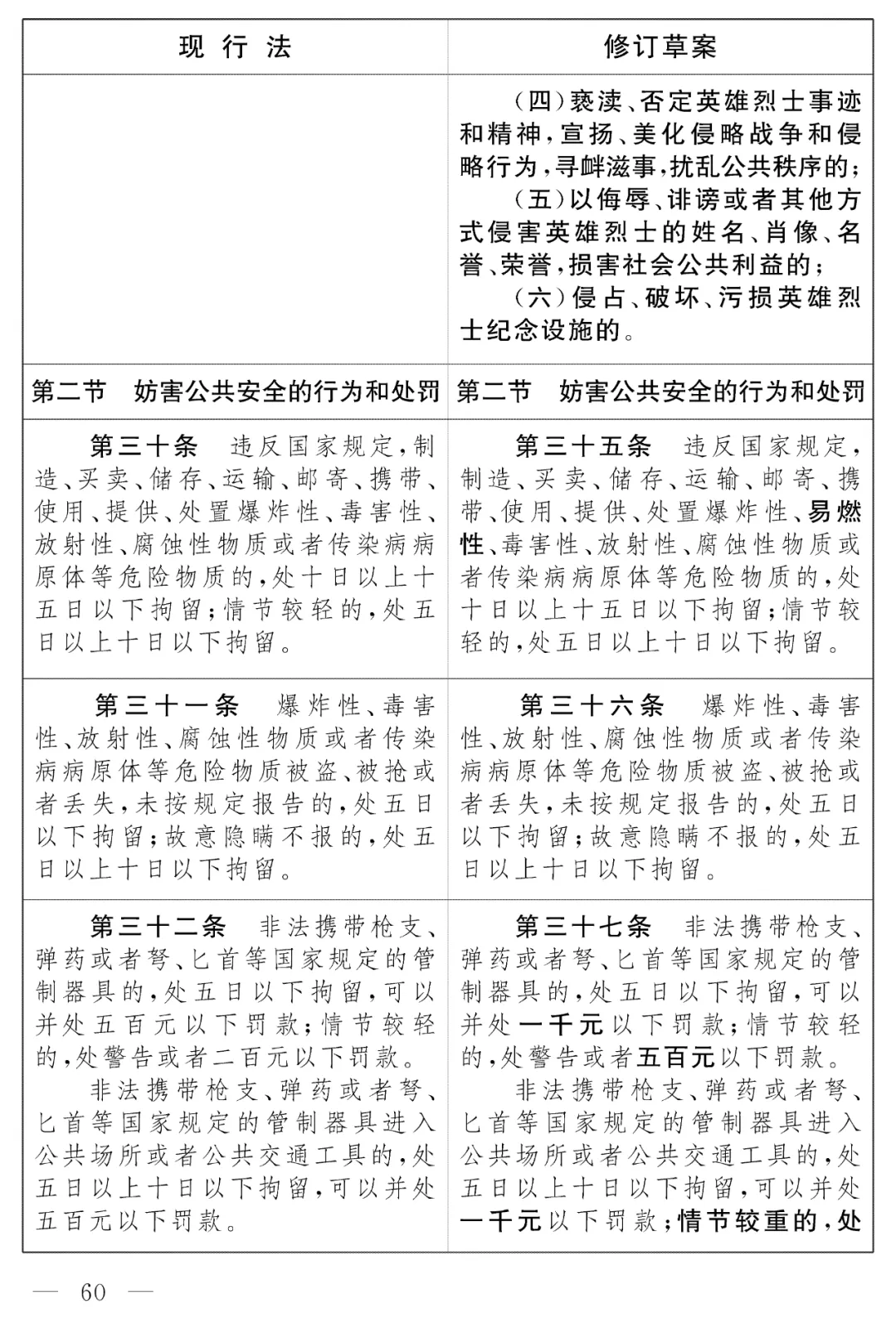

从数量上看,这次调整实质修改条款约70条:新增25条、删除/合并约5条、内容调整40余条。

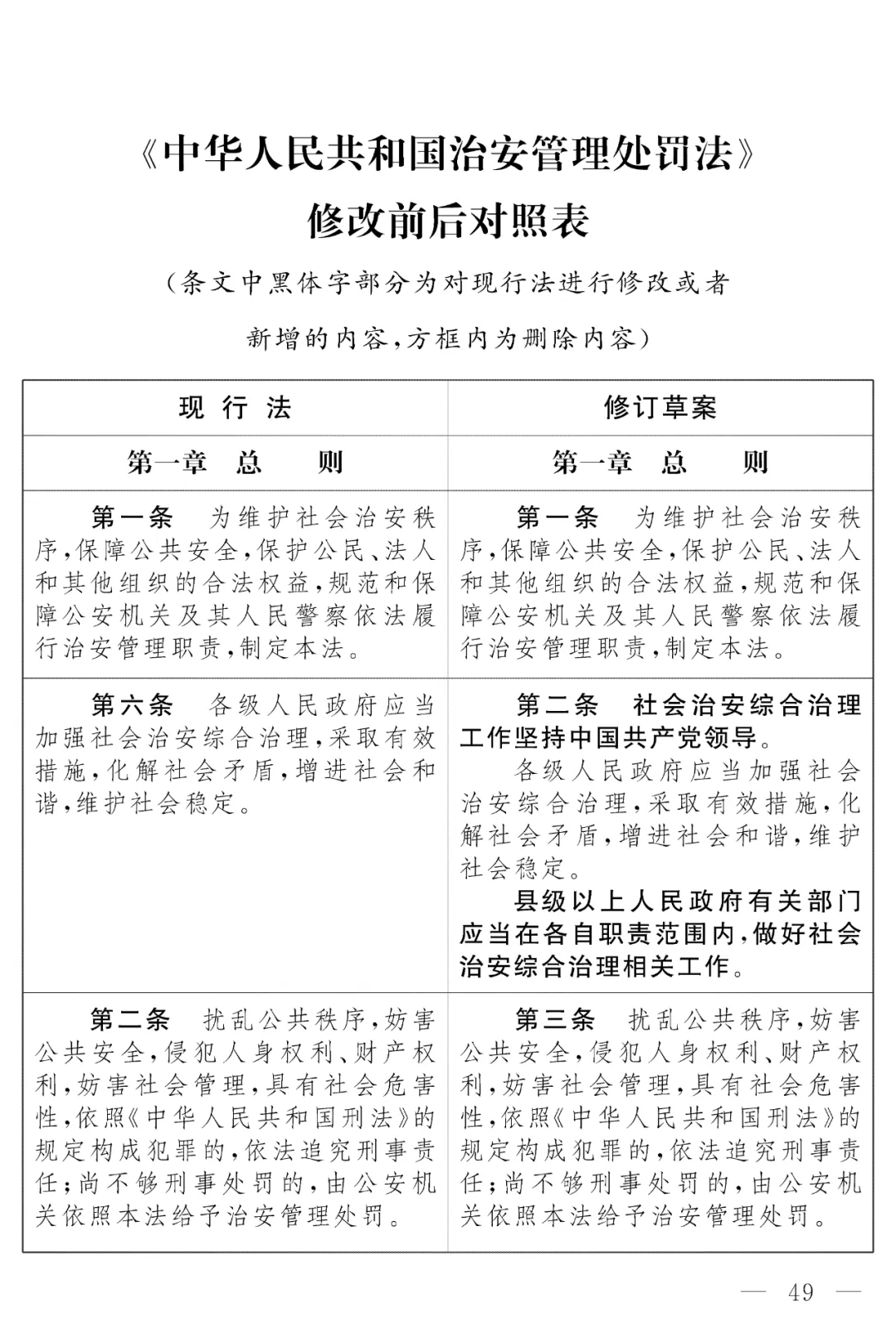

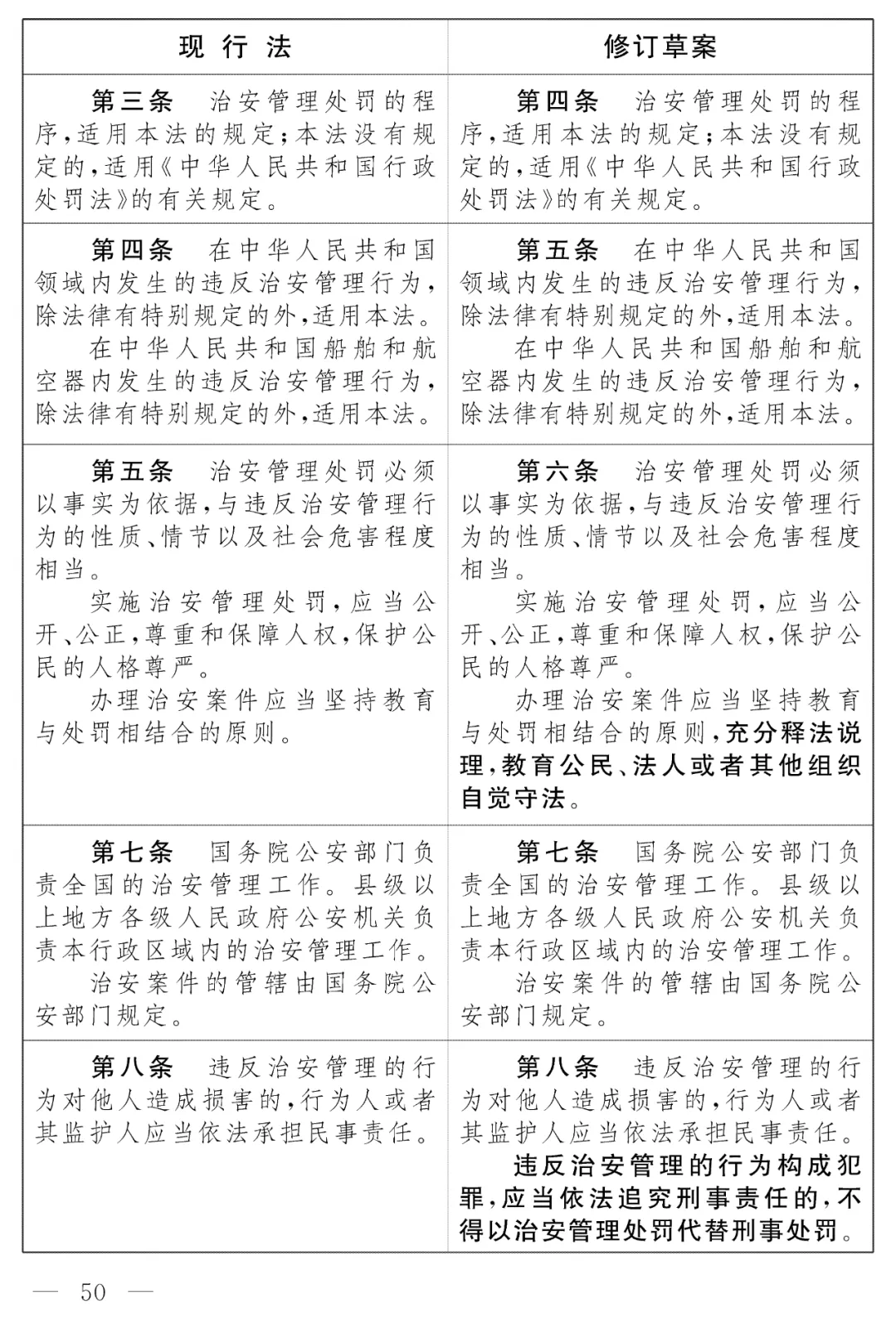

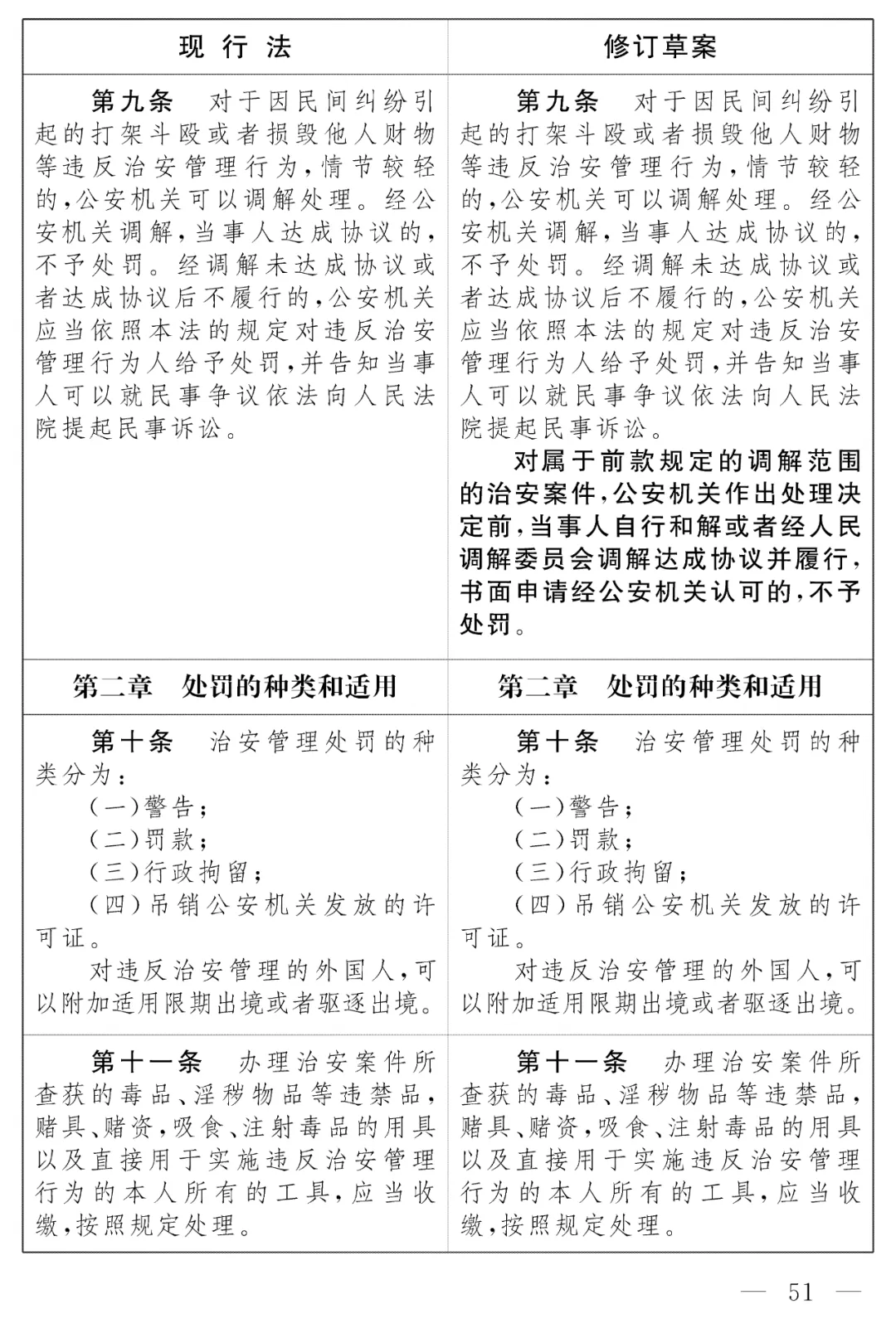

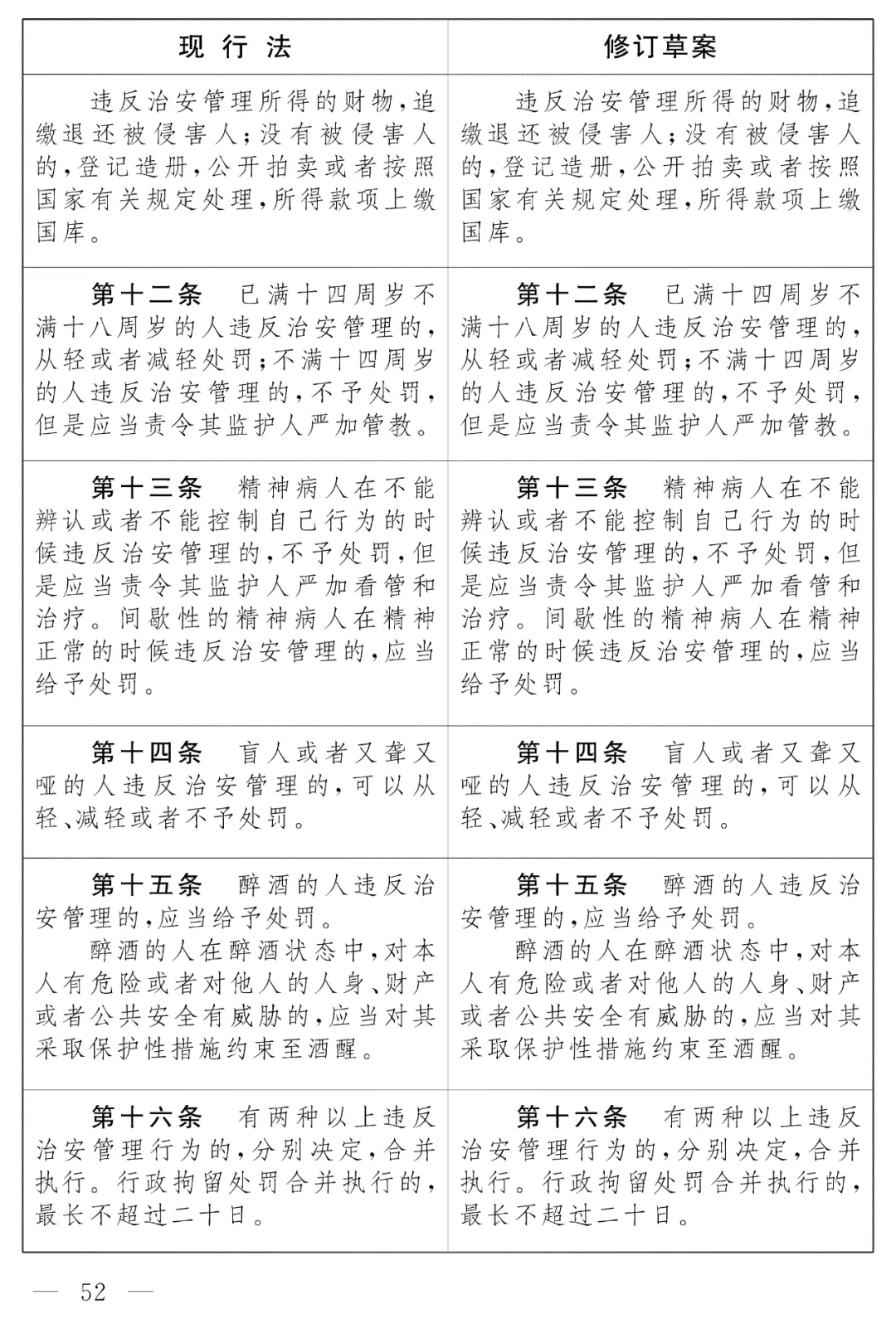

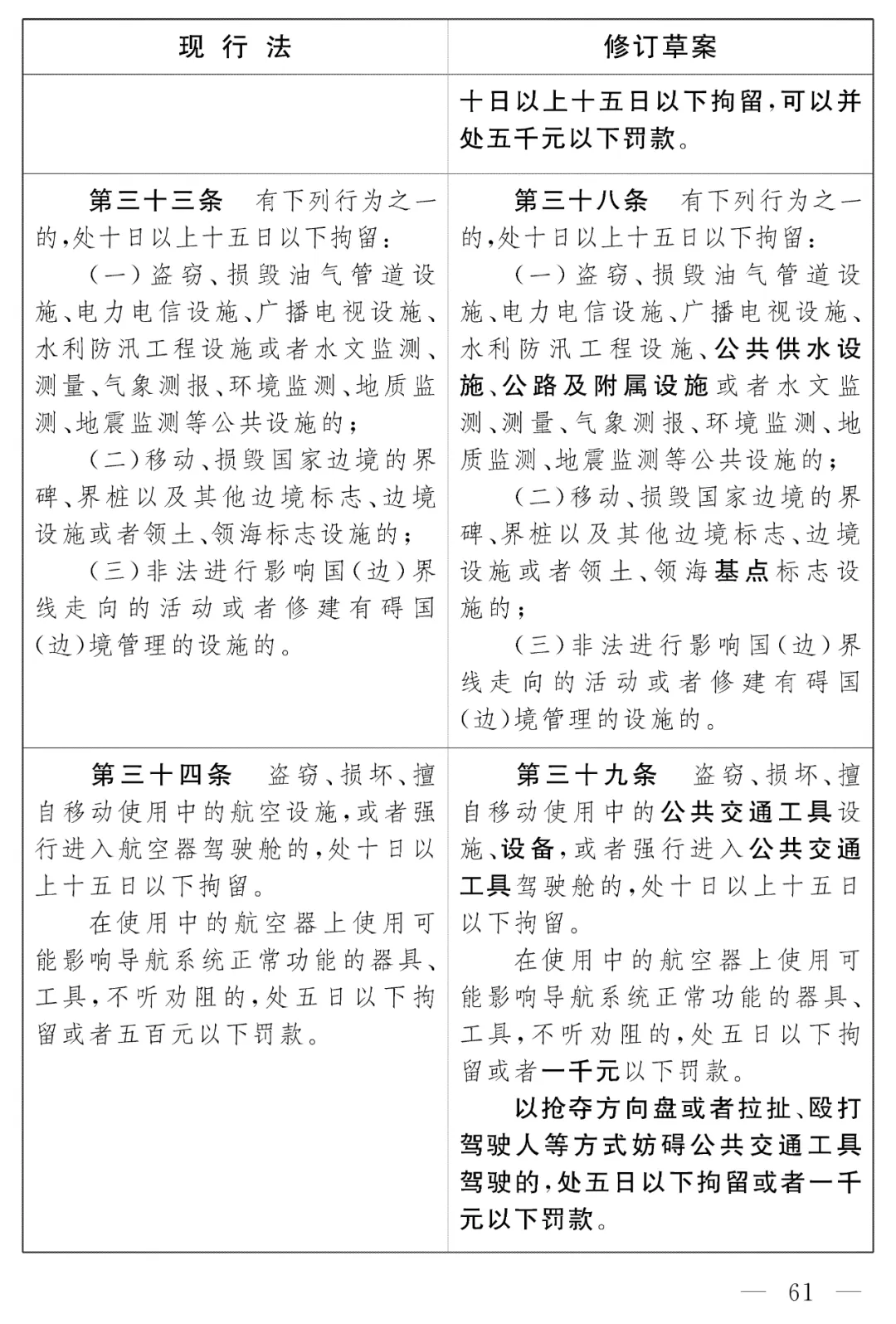

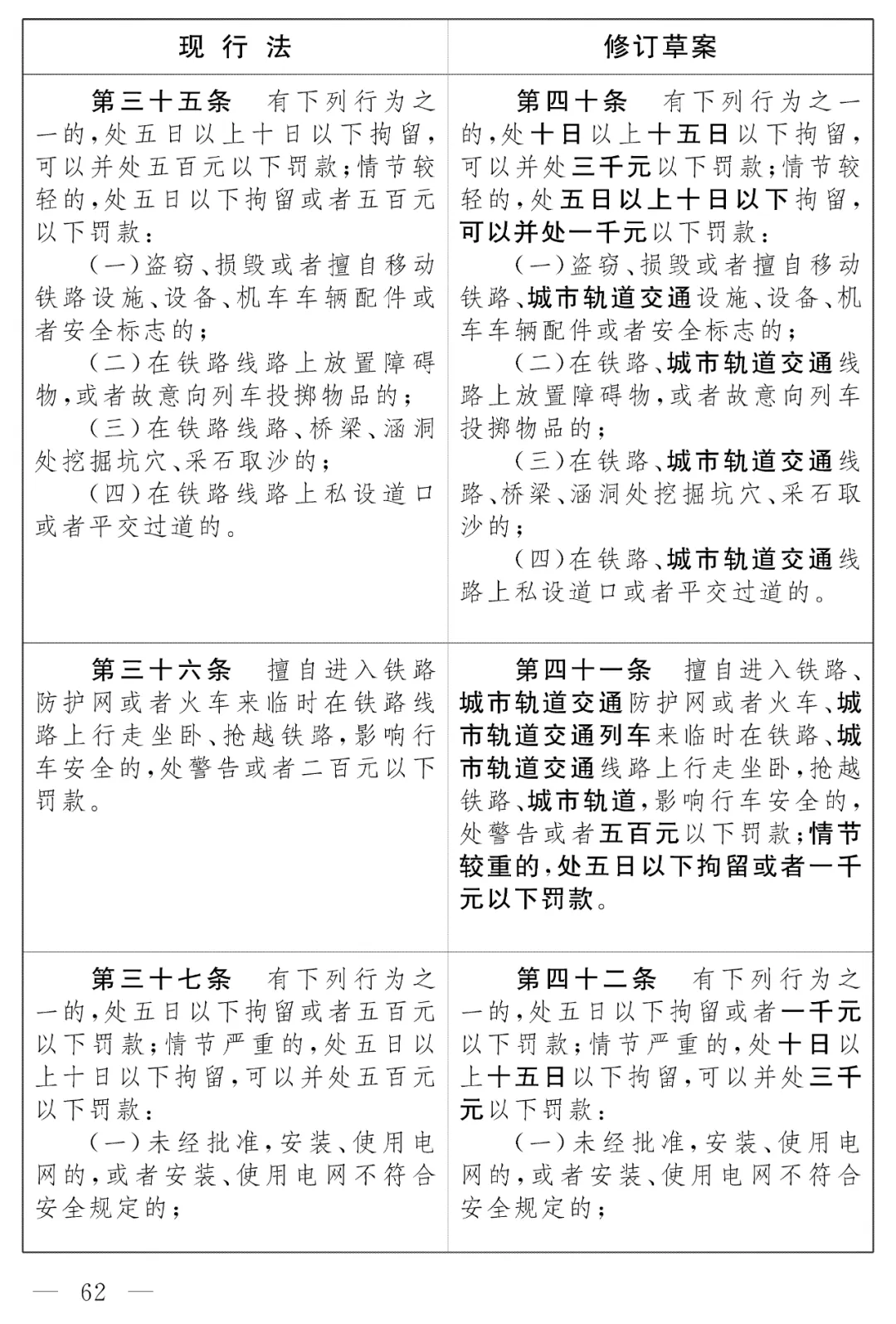

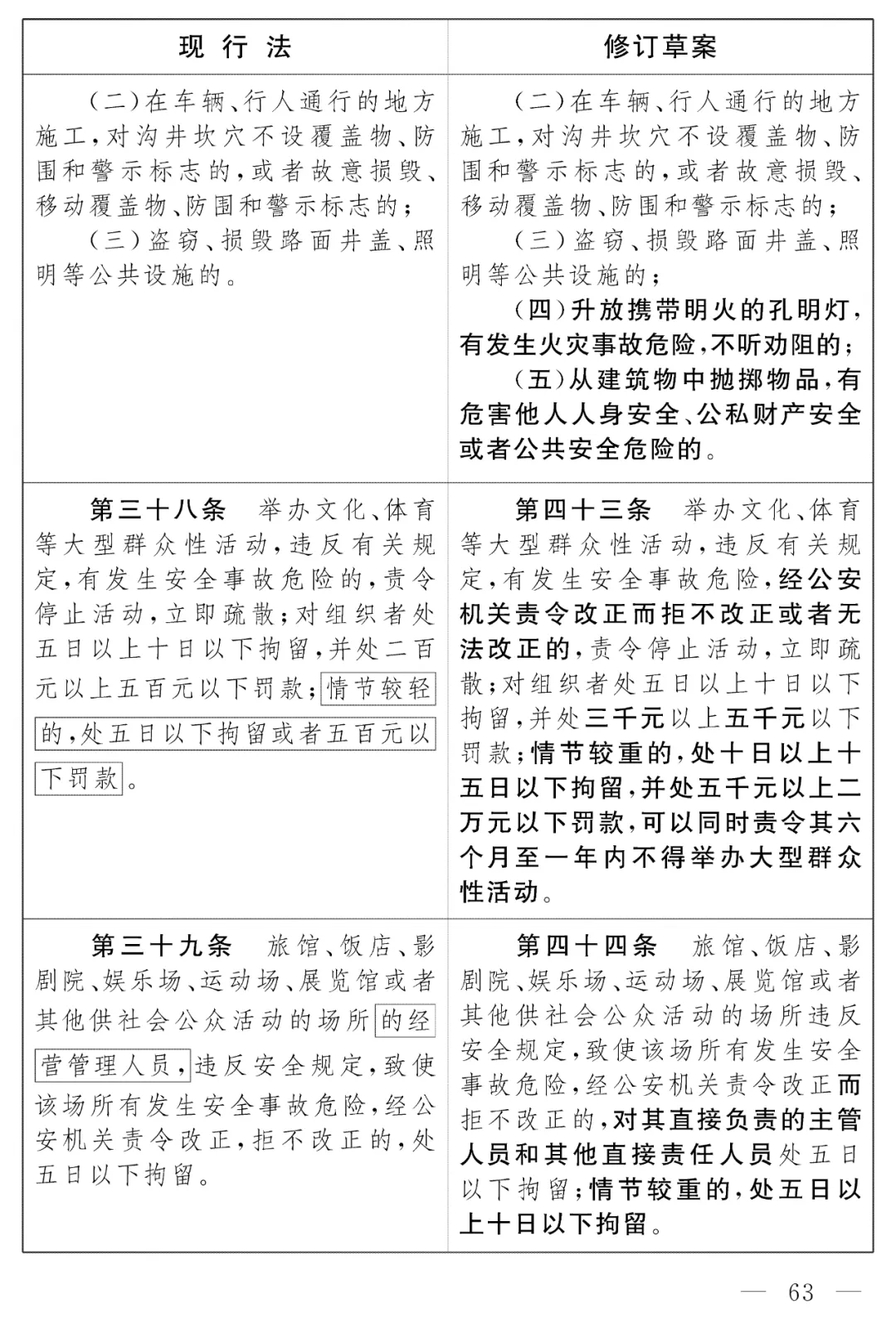

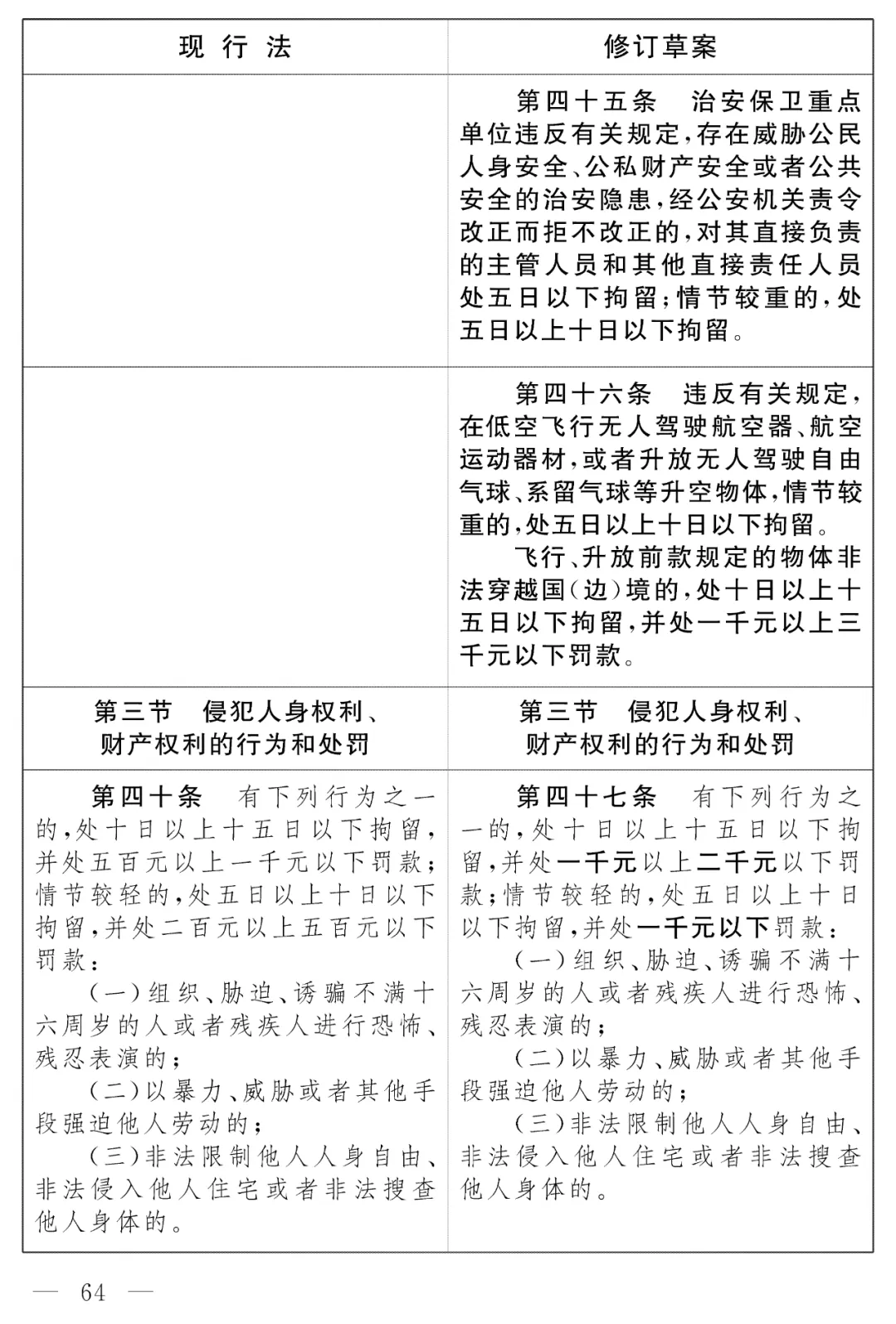

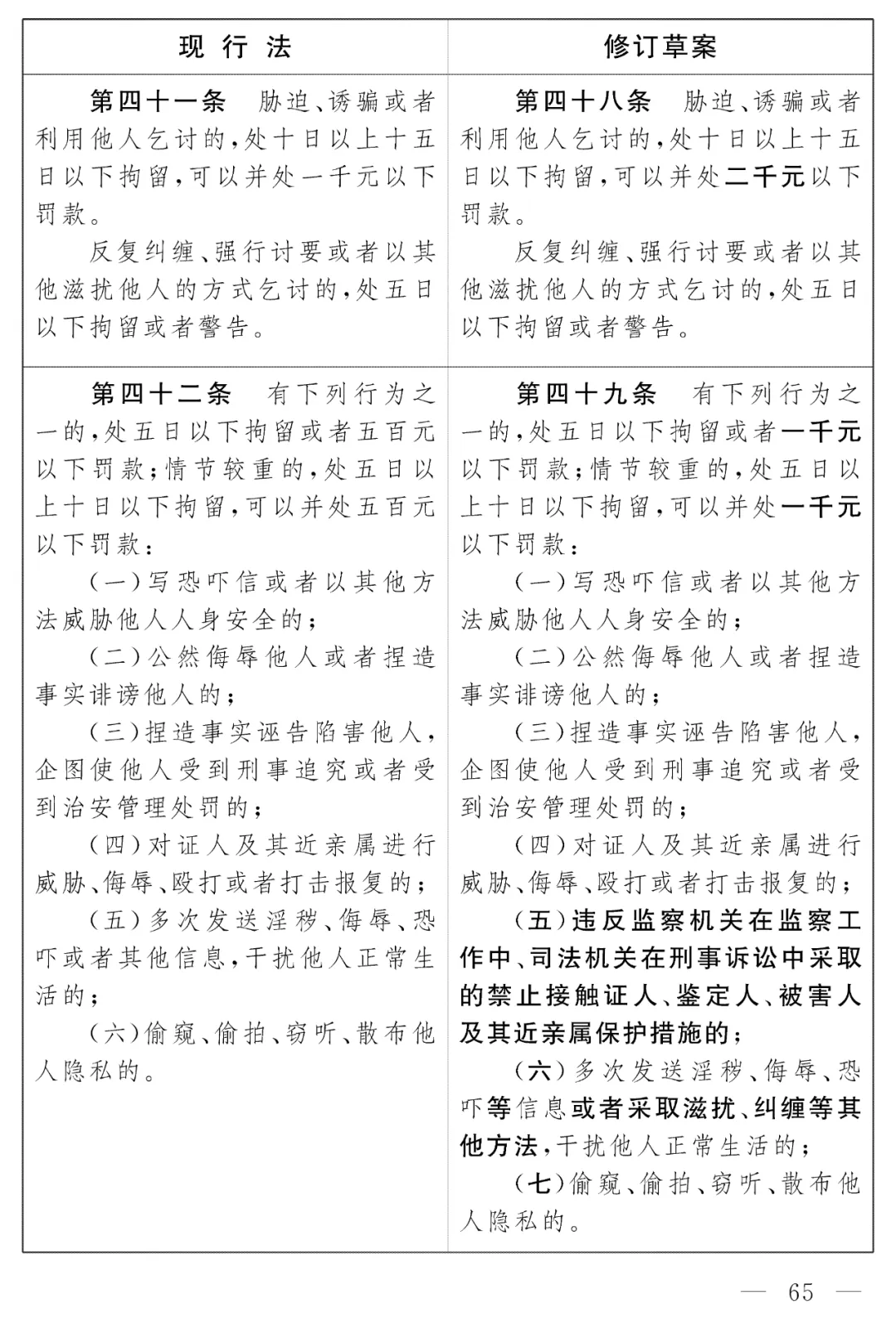

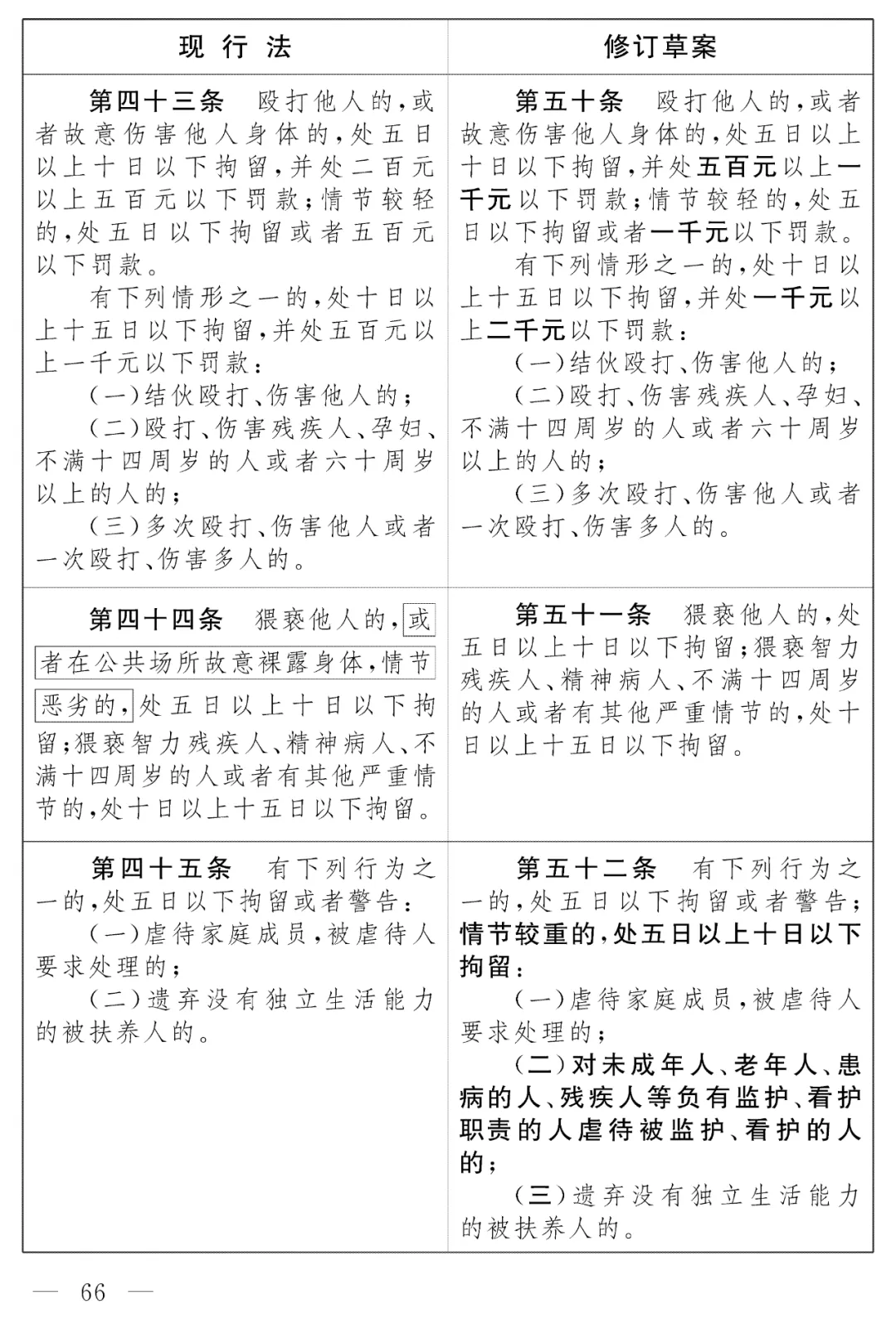

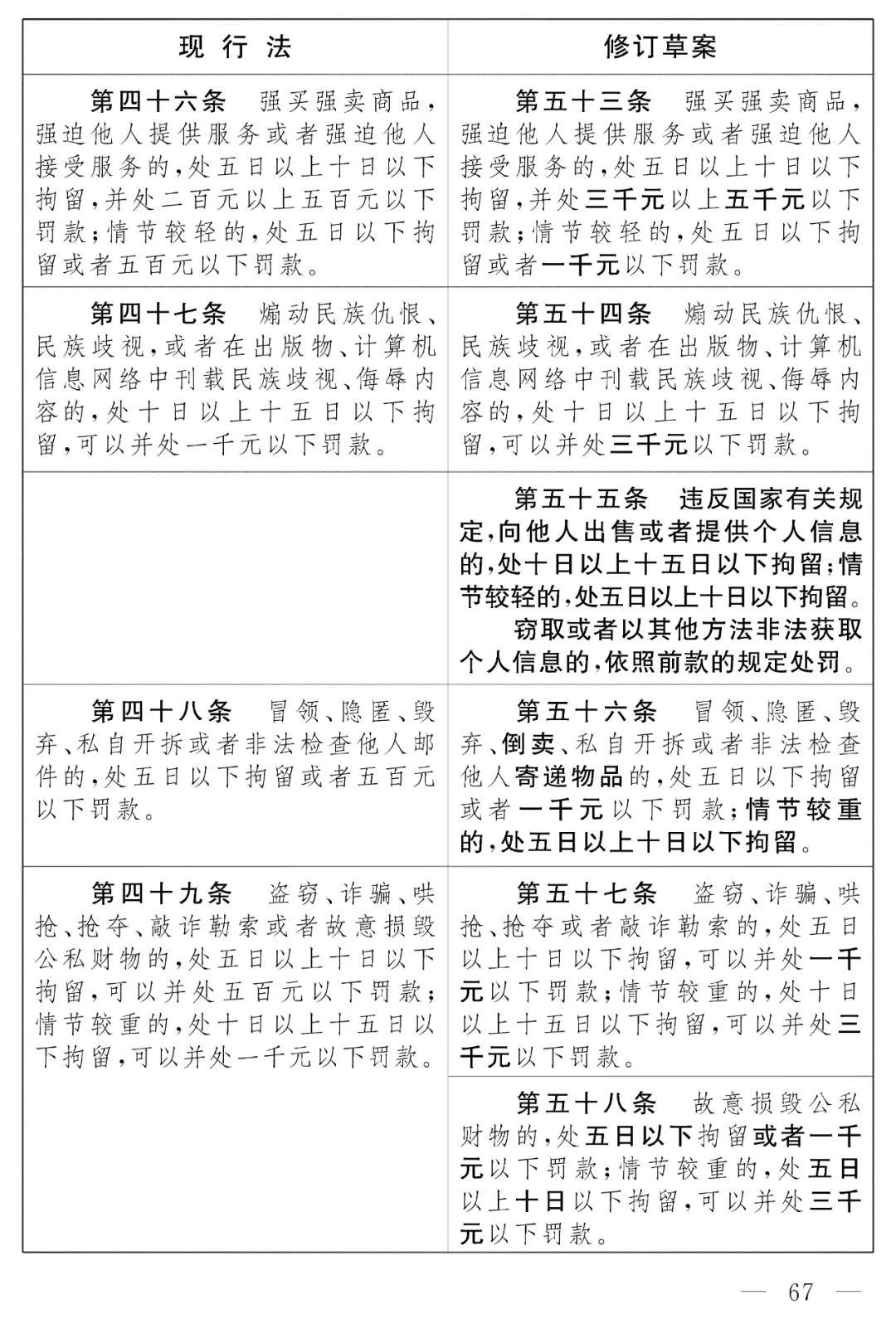

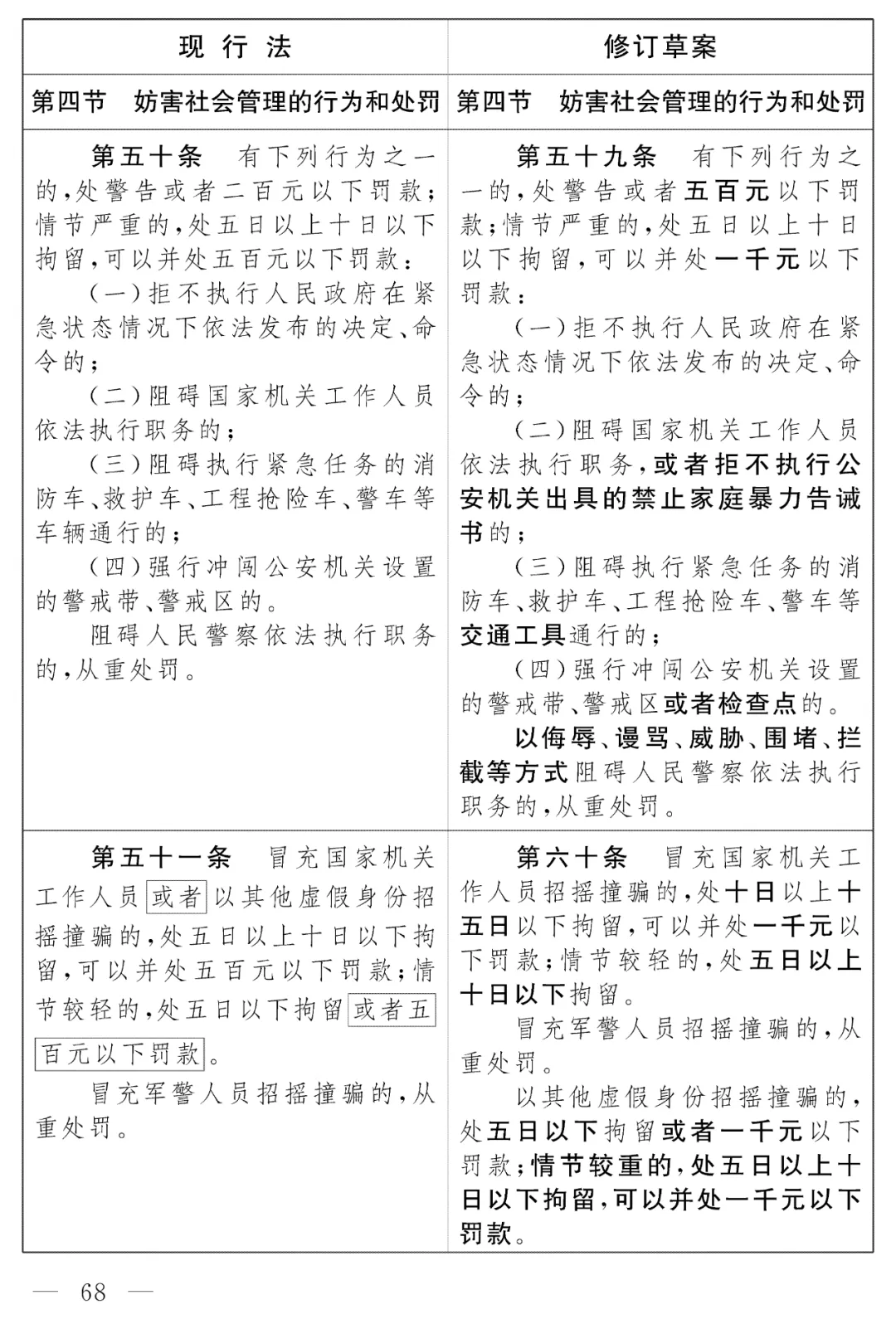

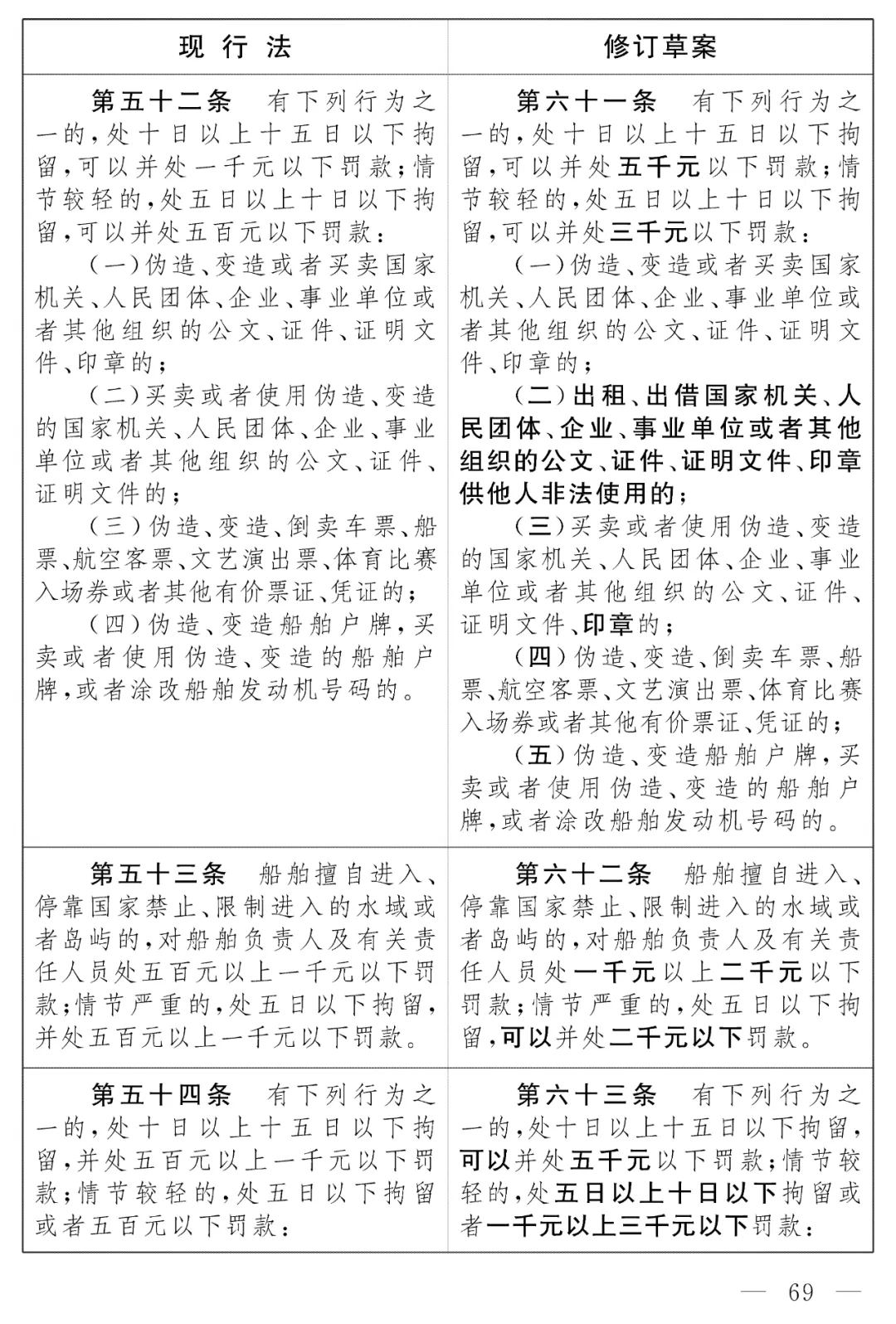

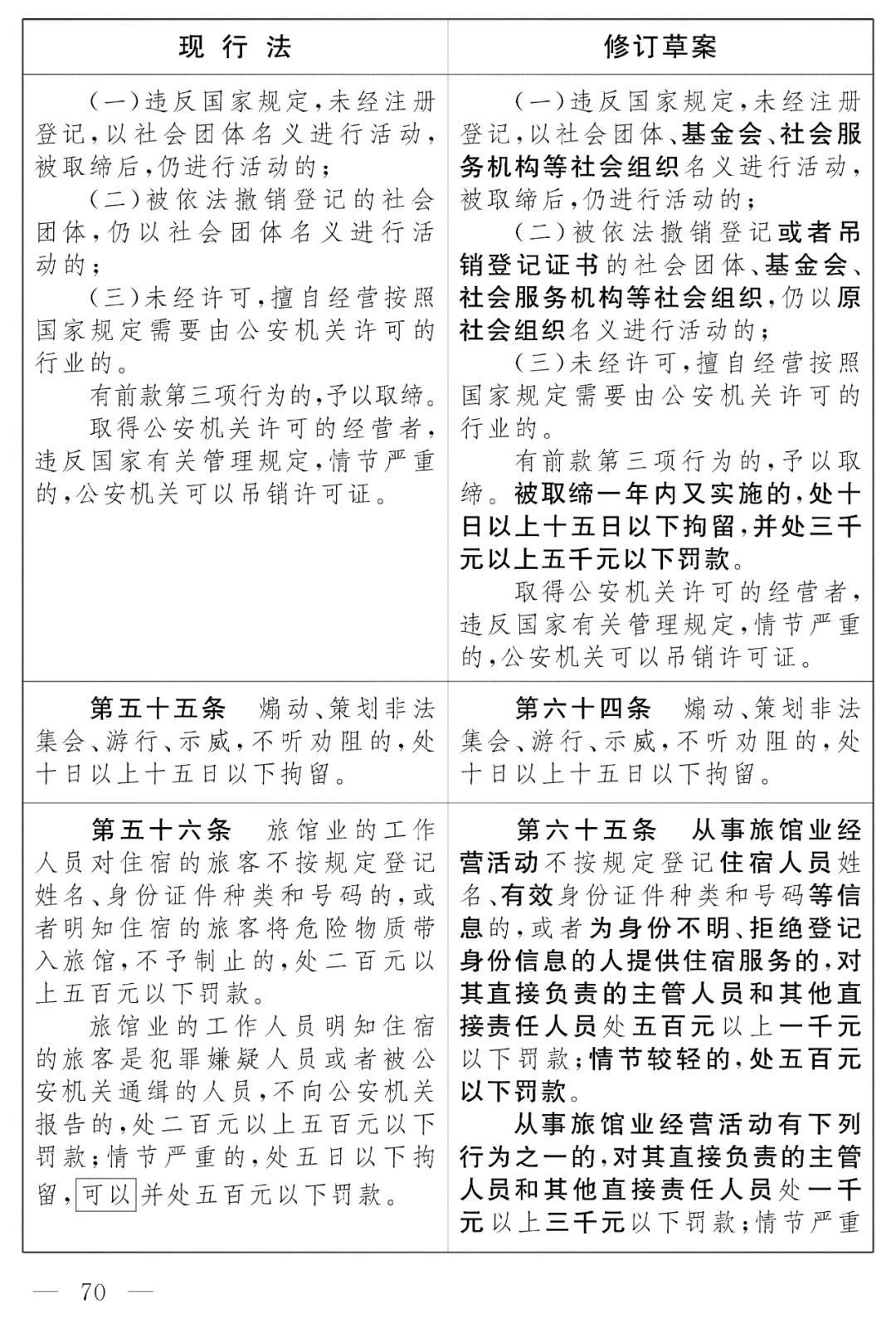

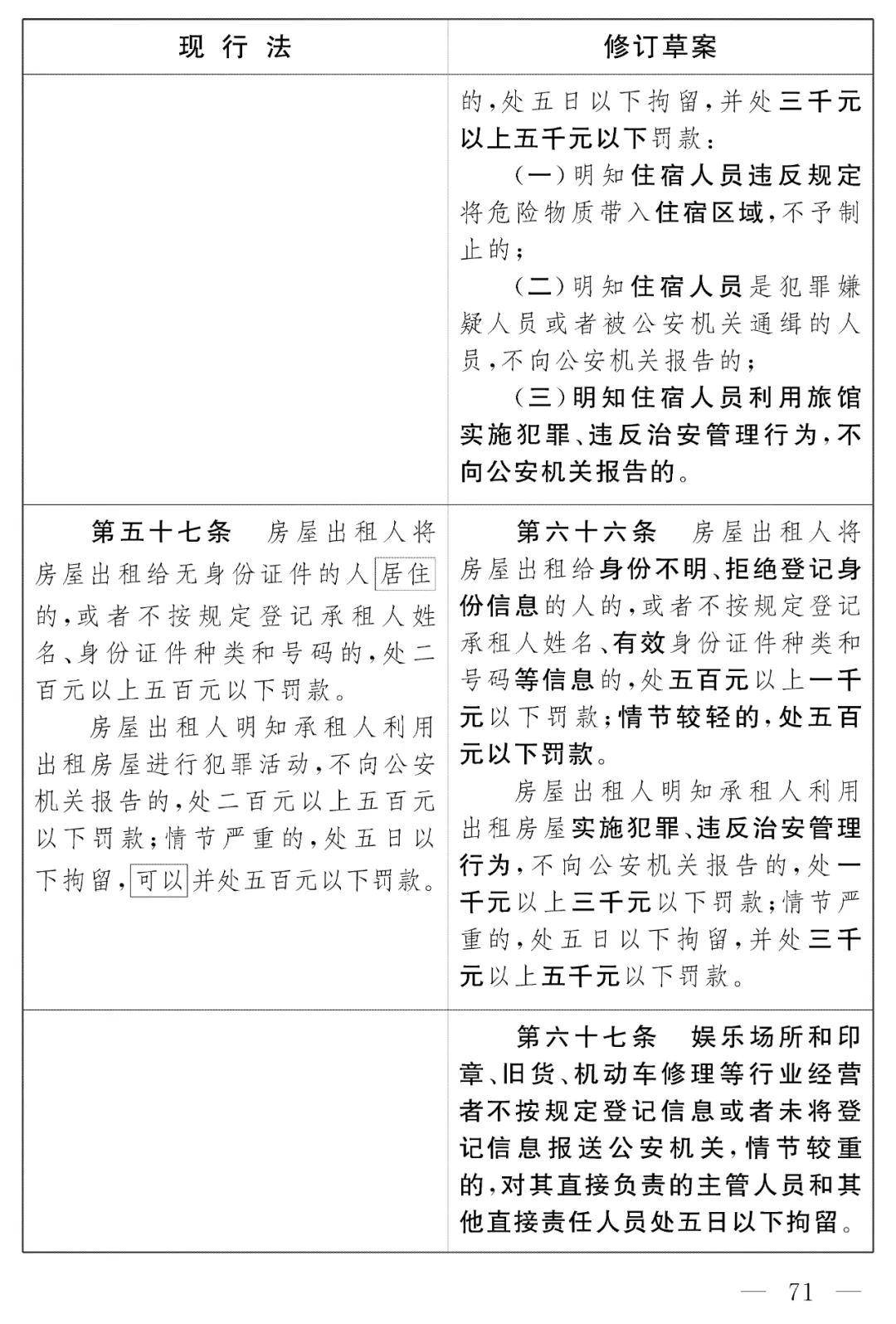

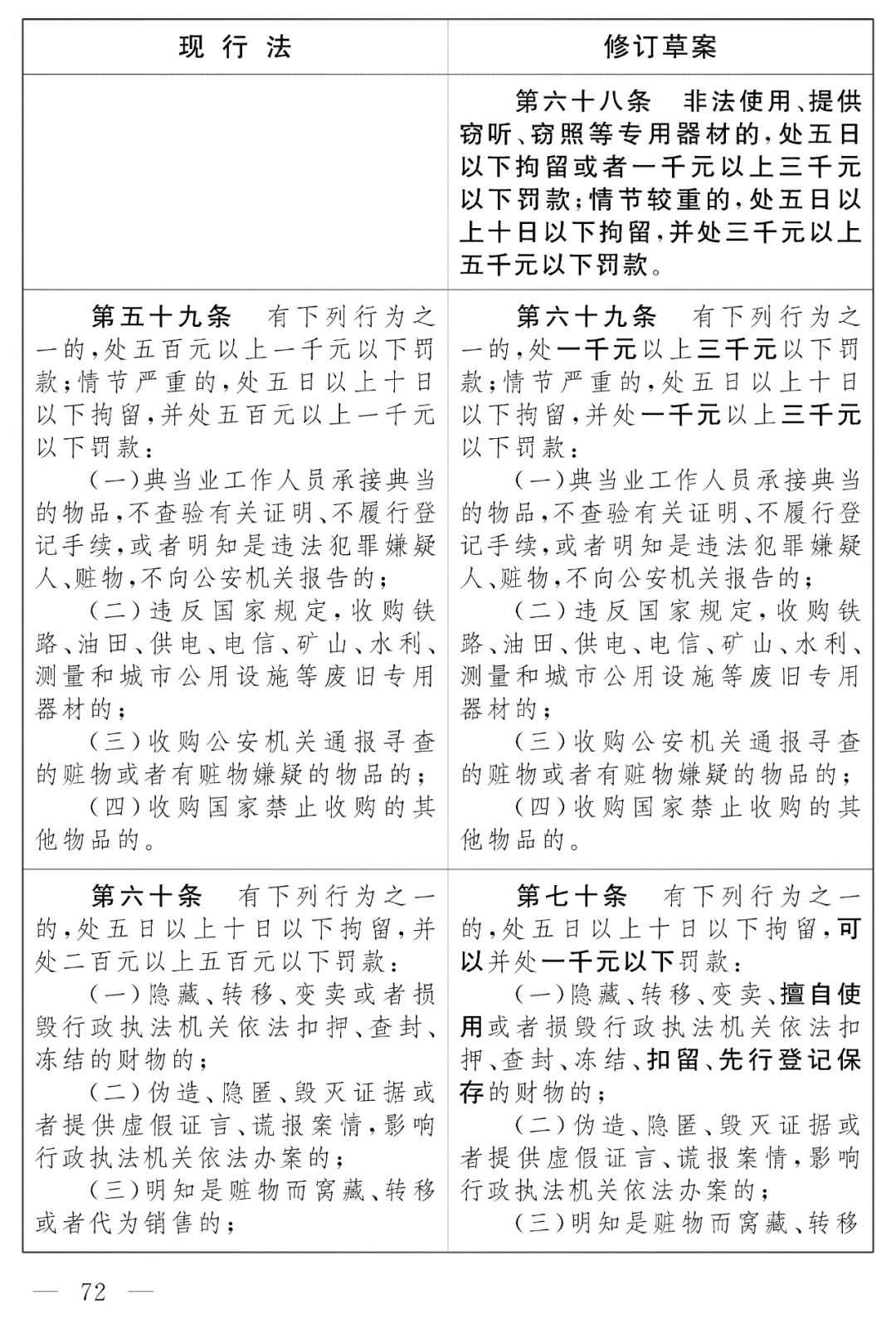

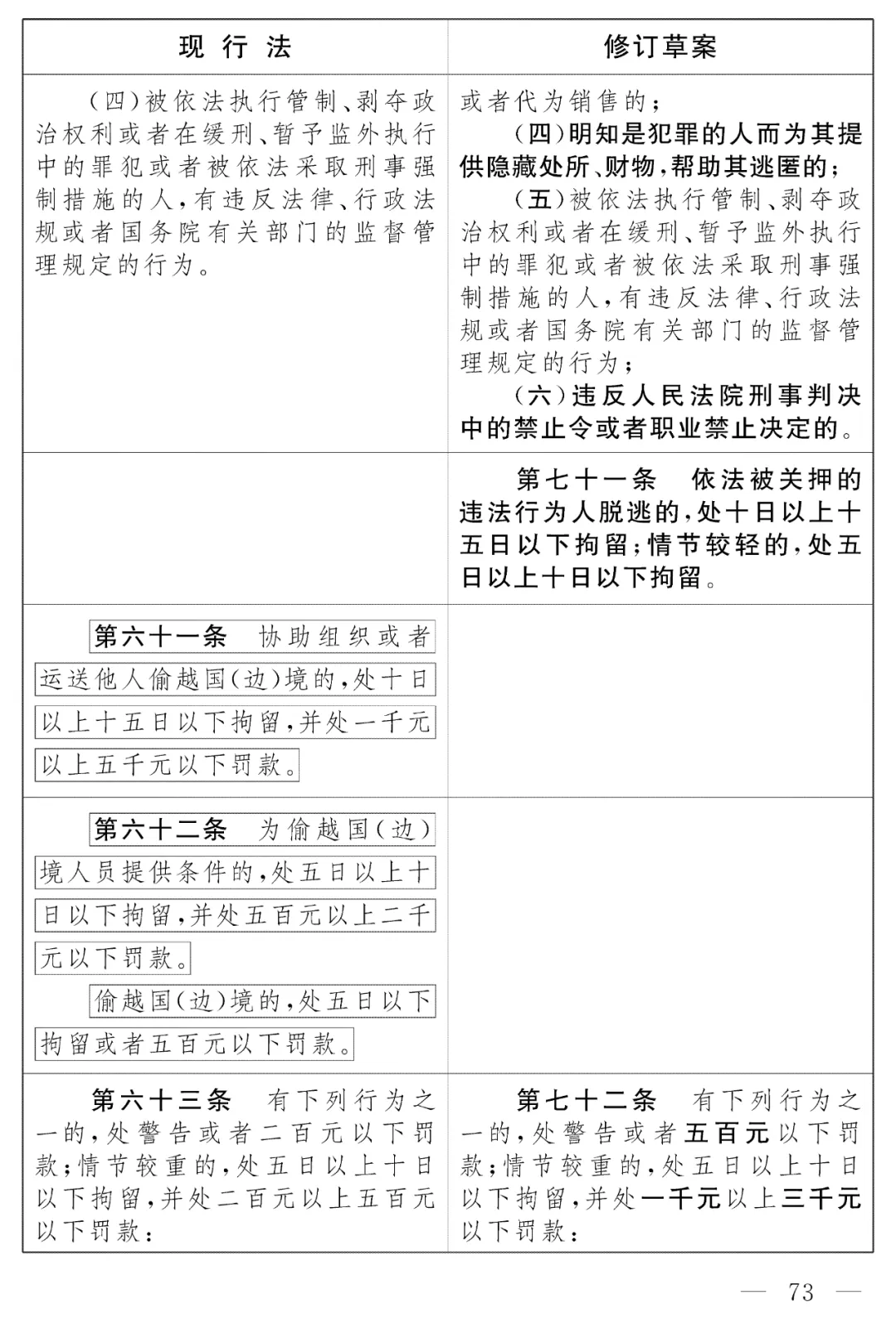

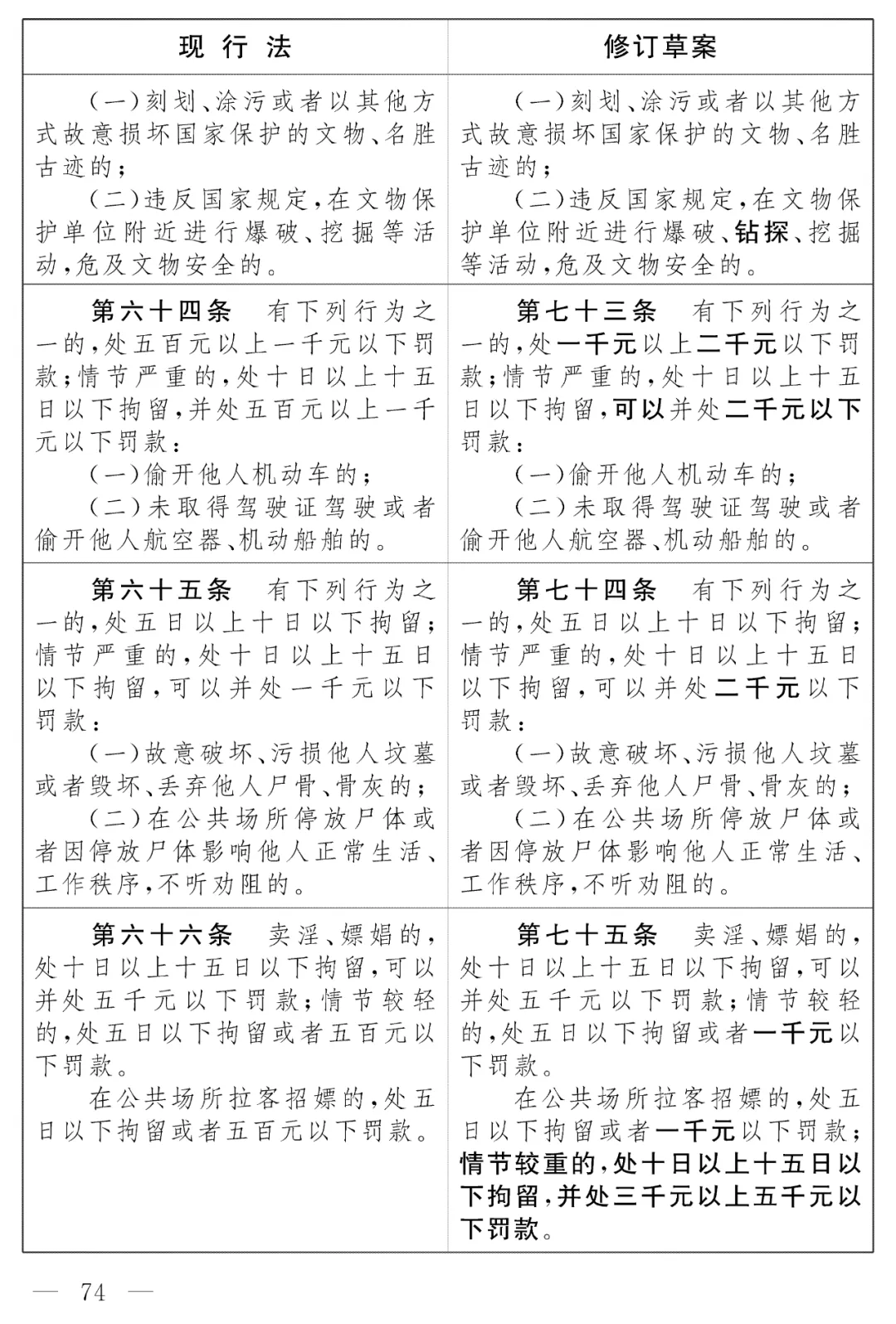

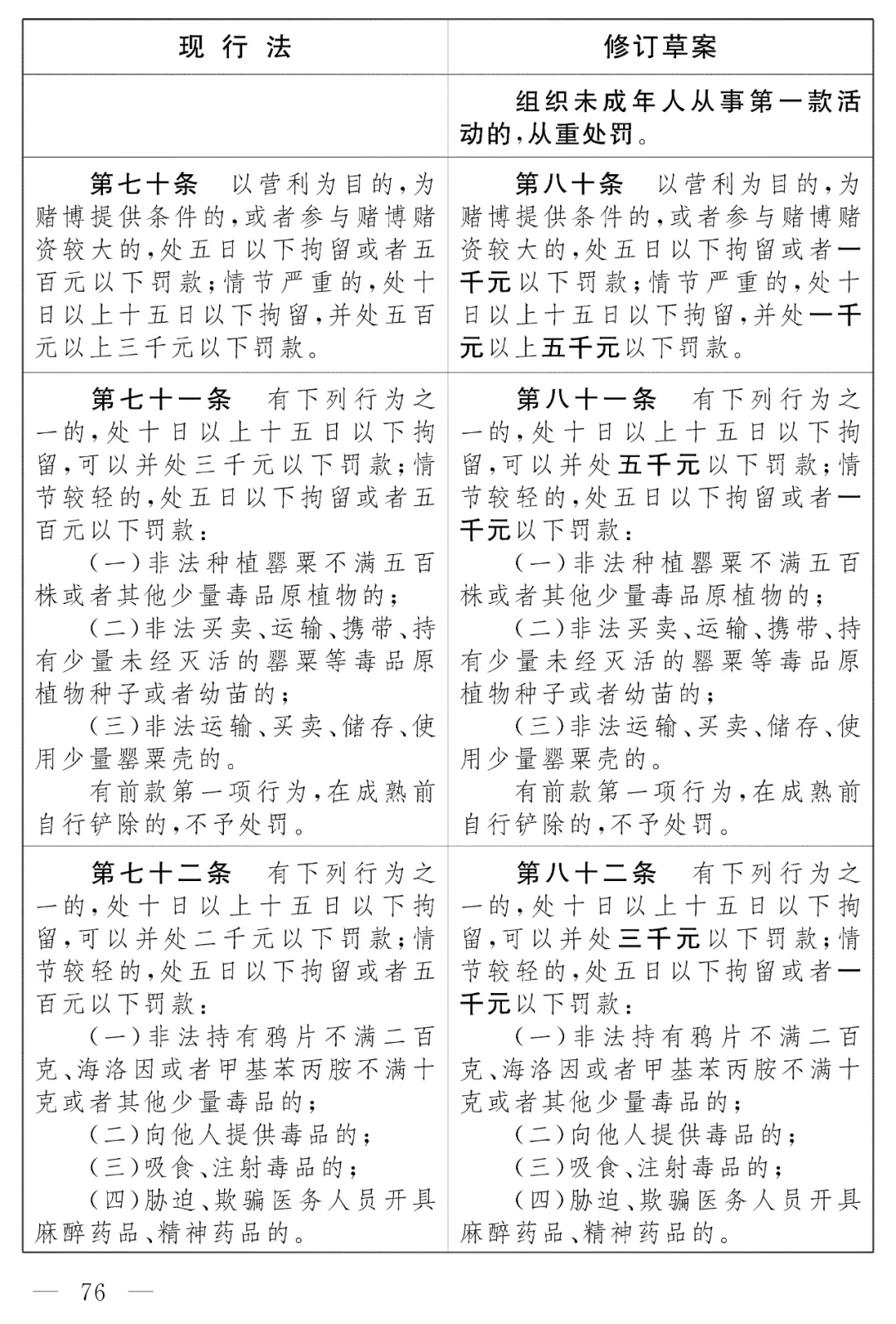

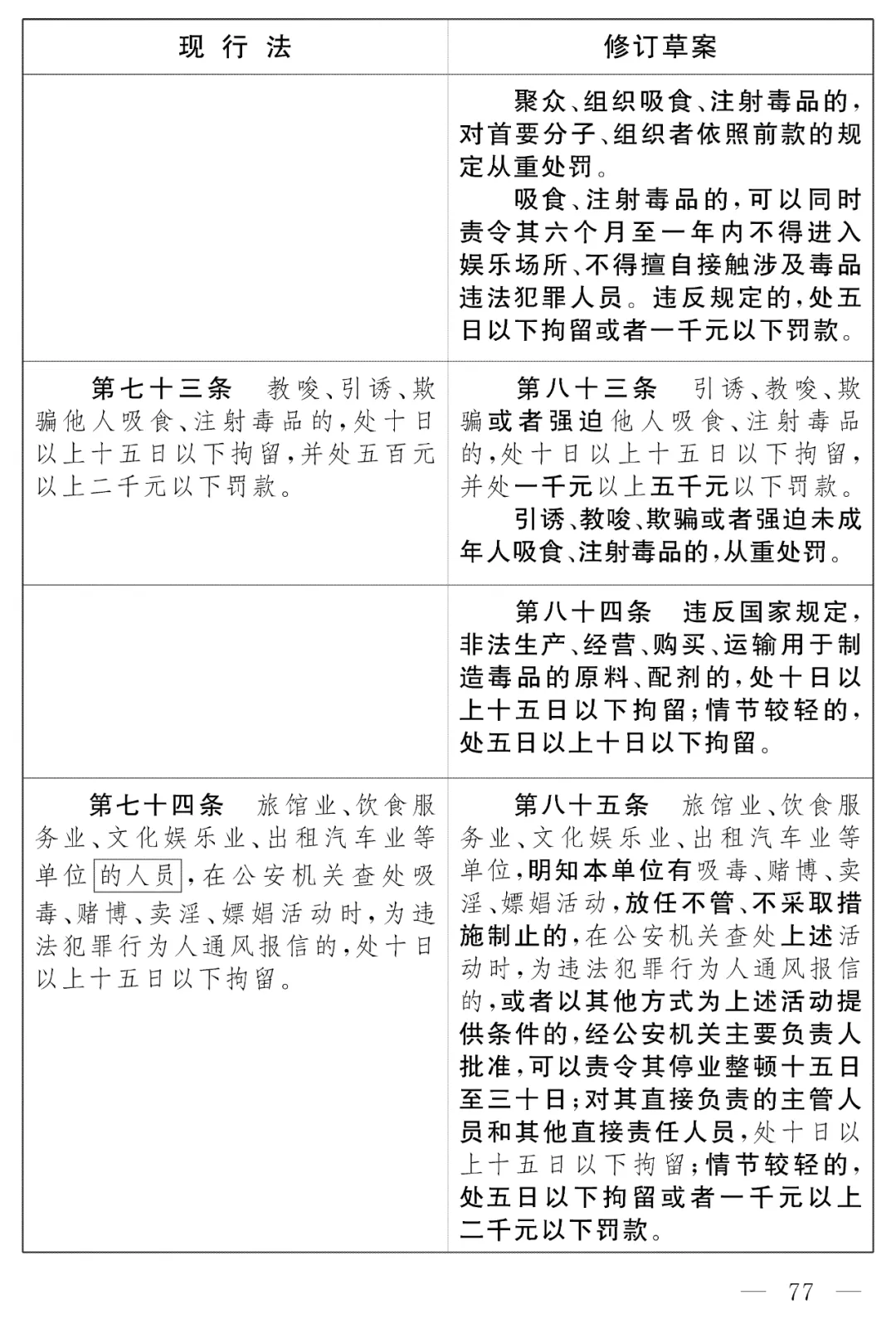

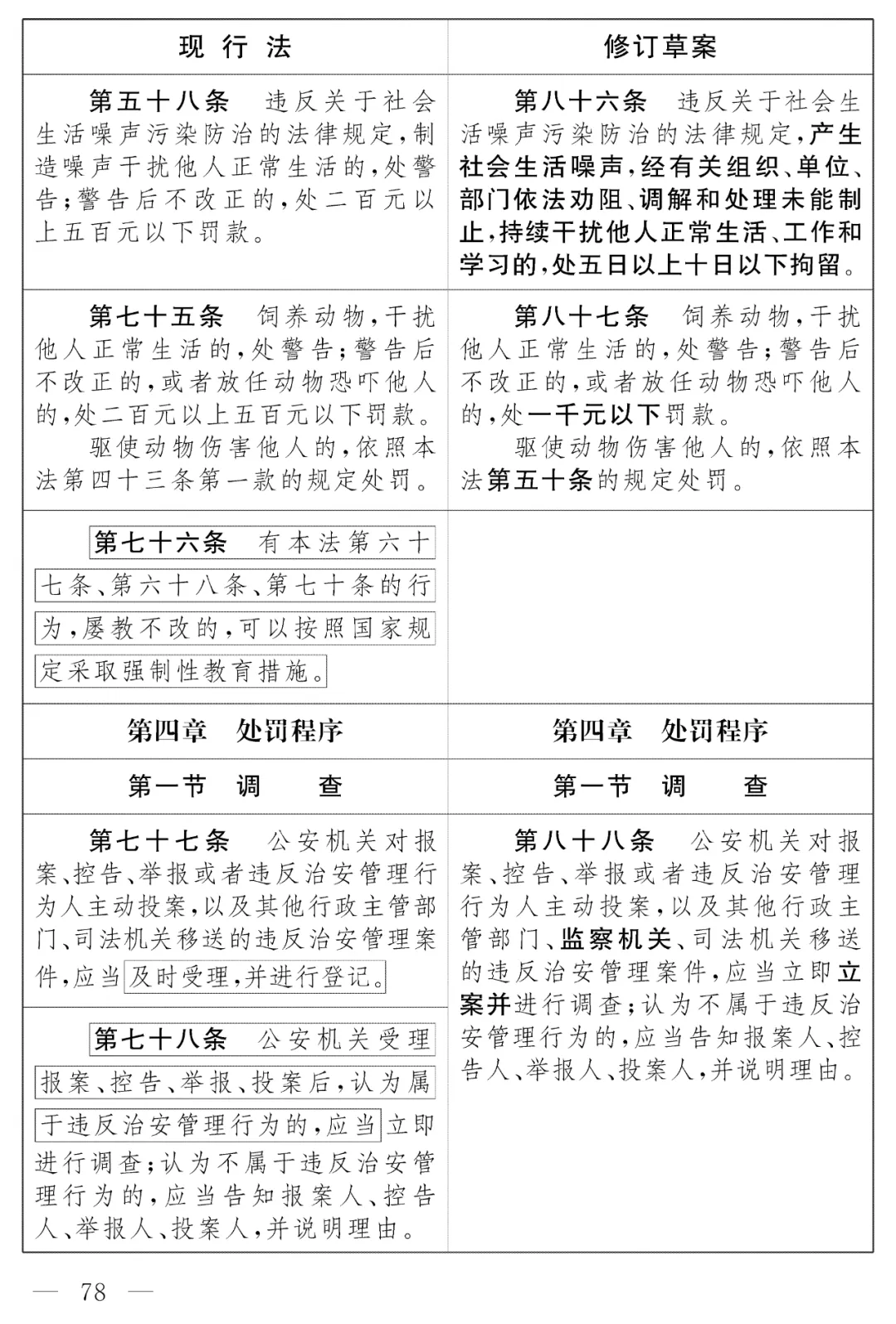

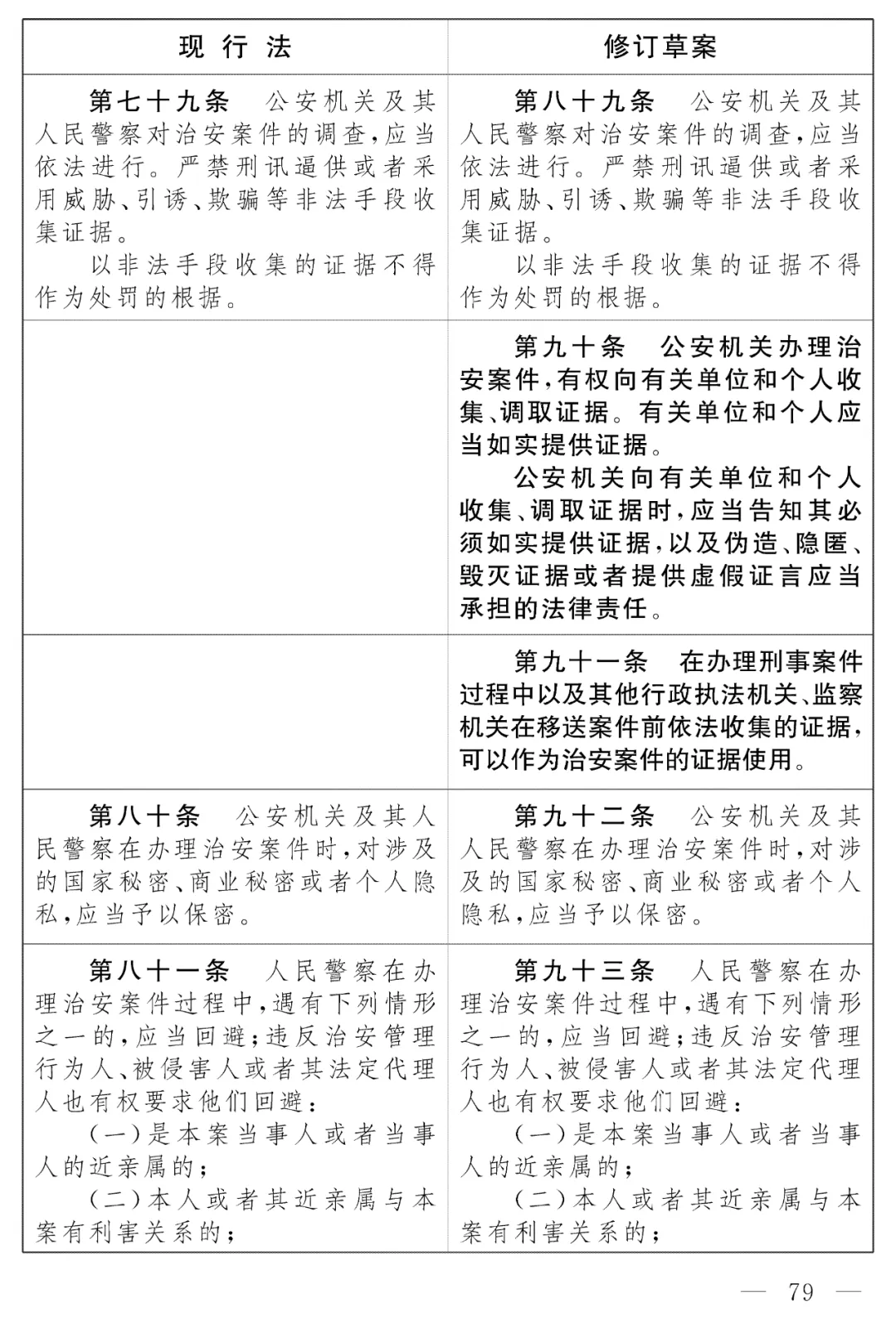

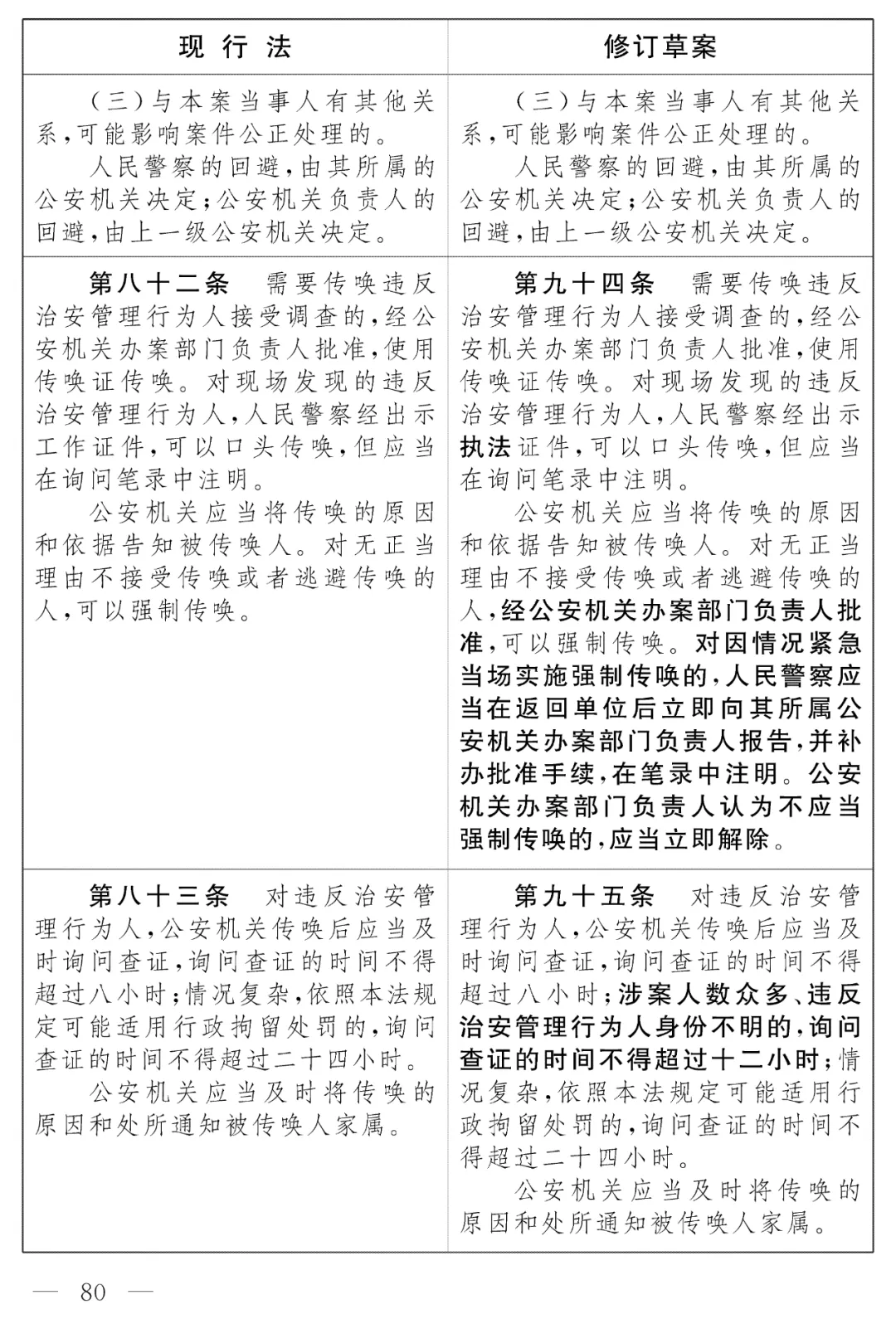

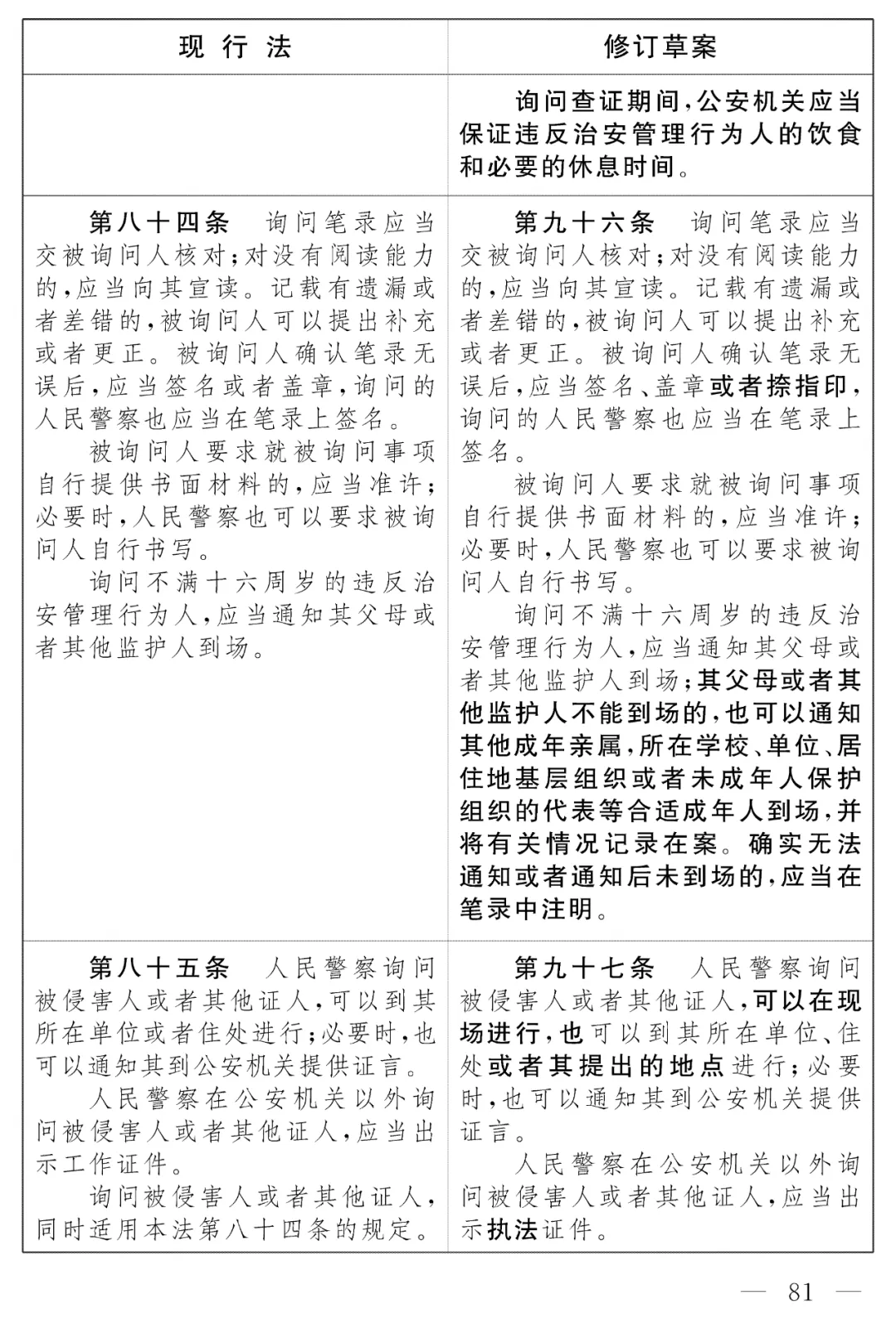

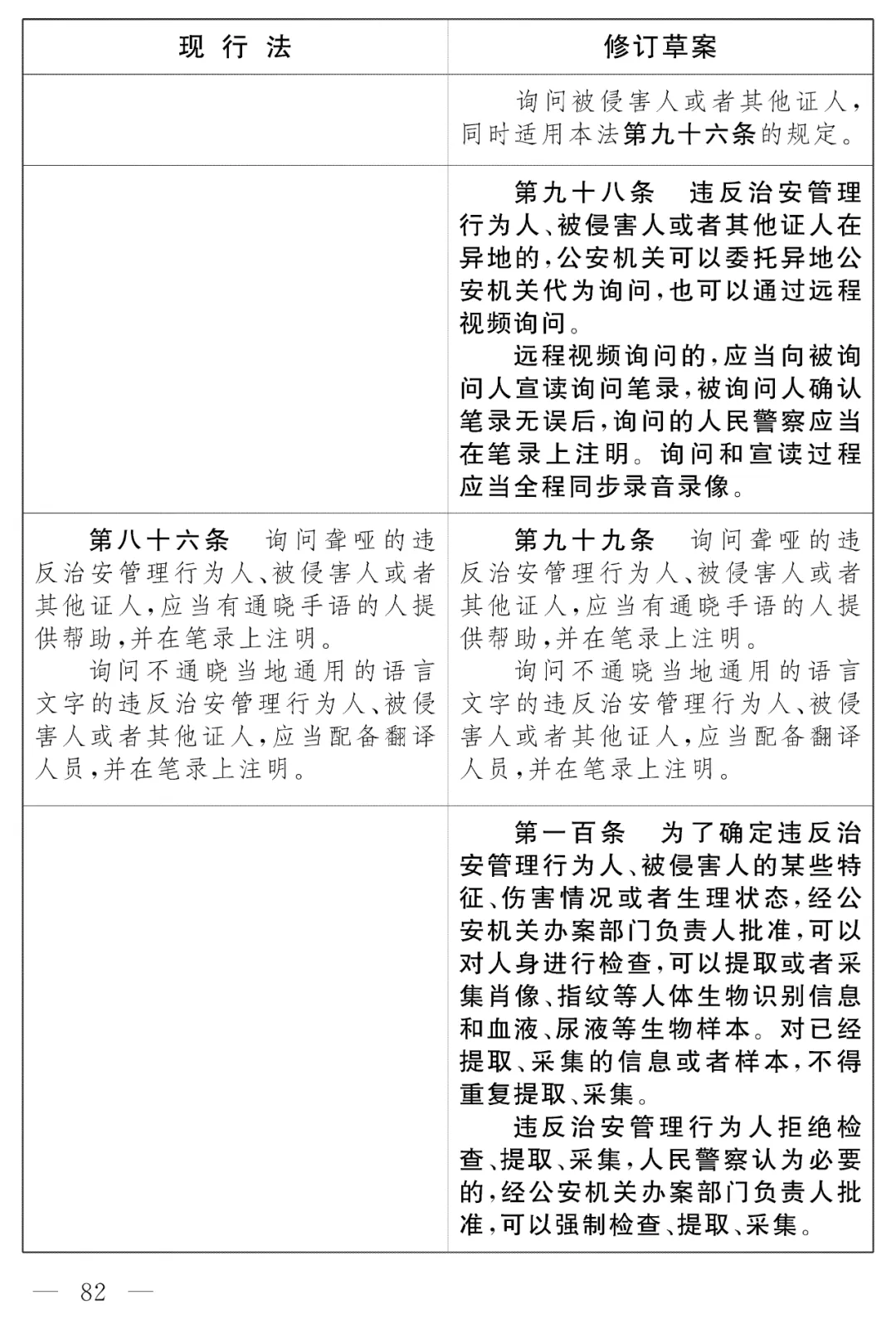

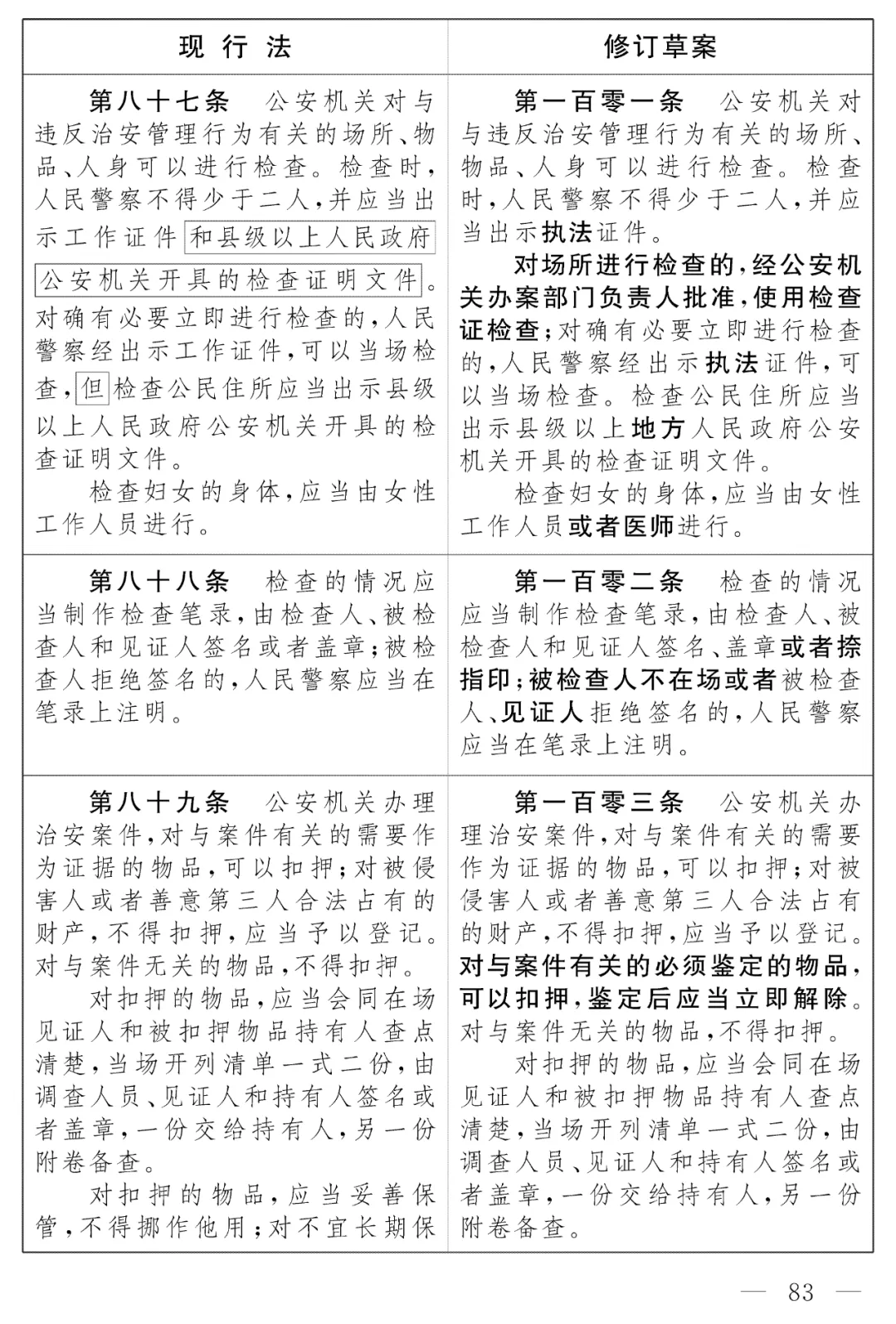

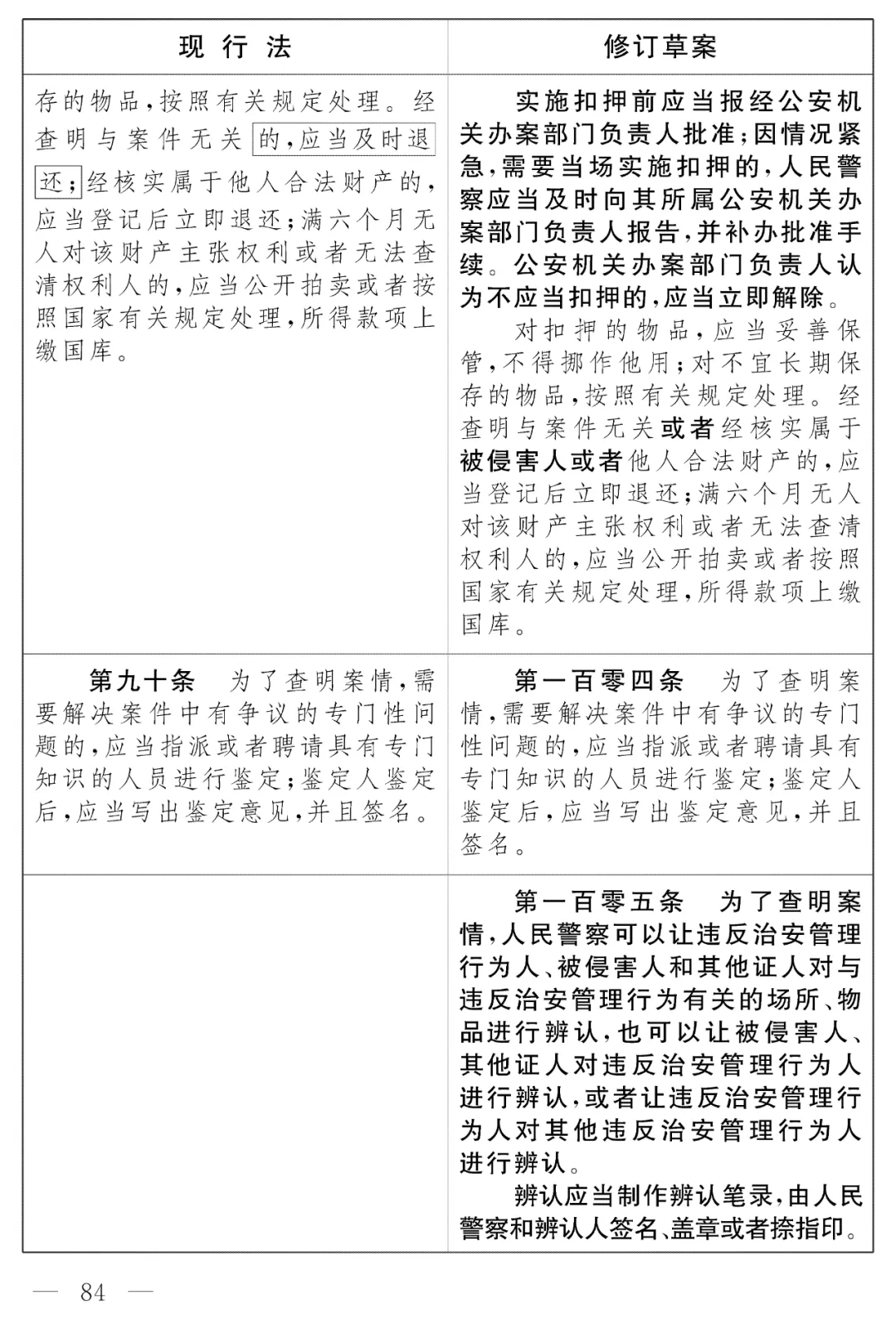

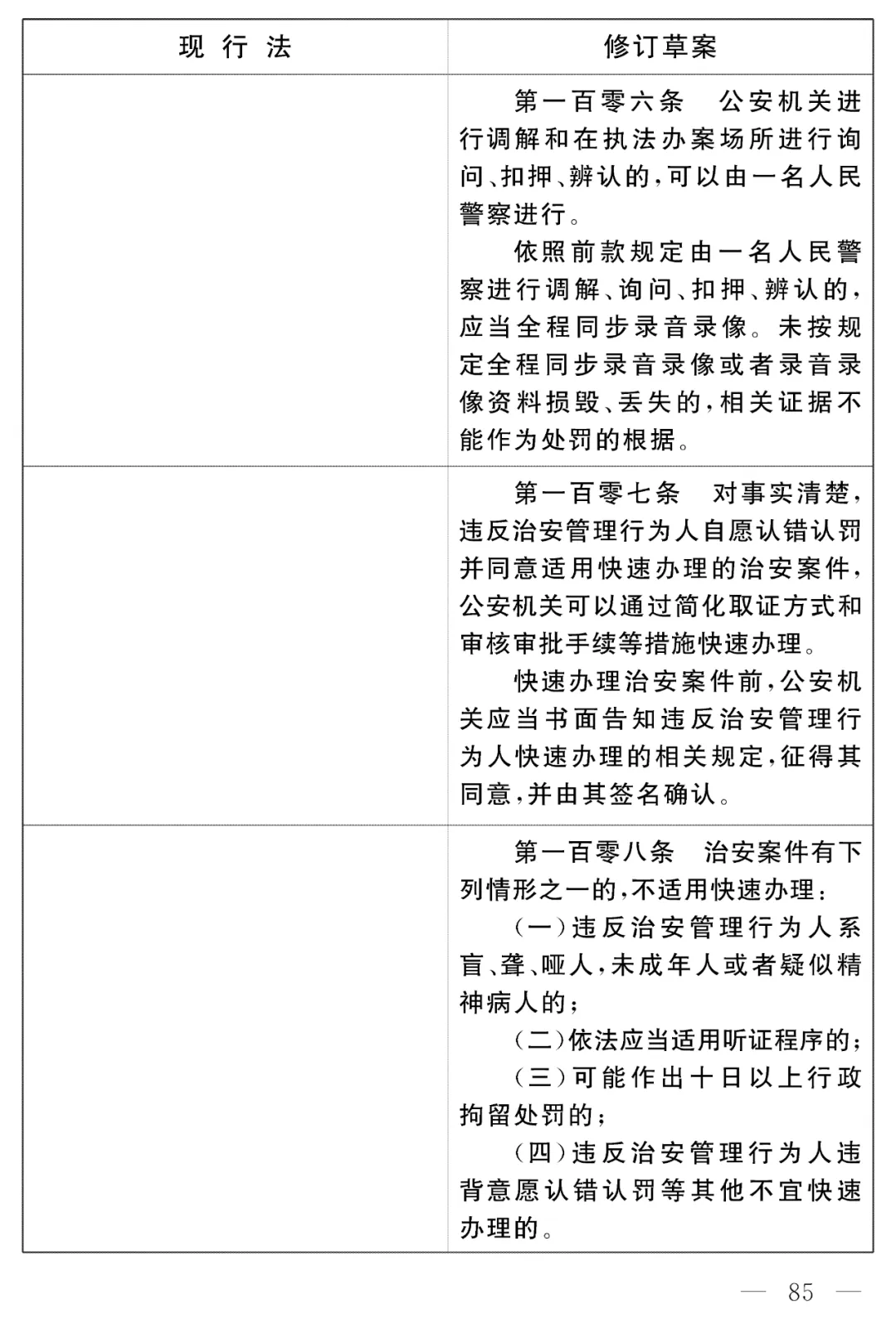

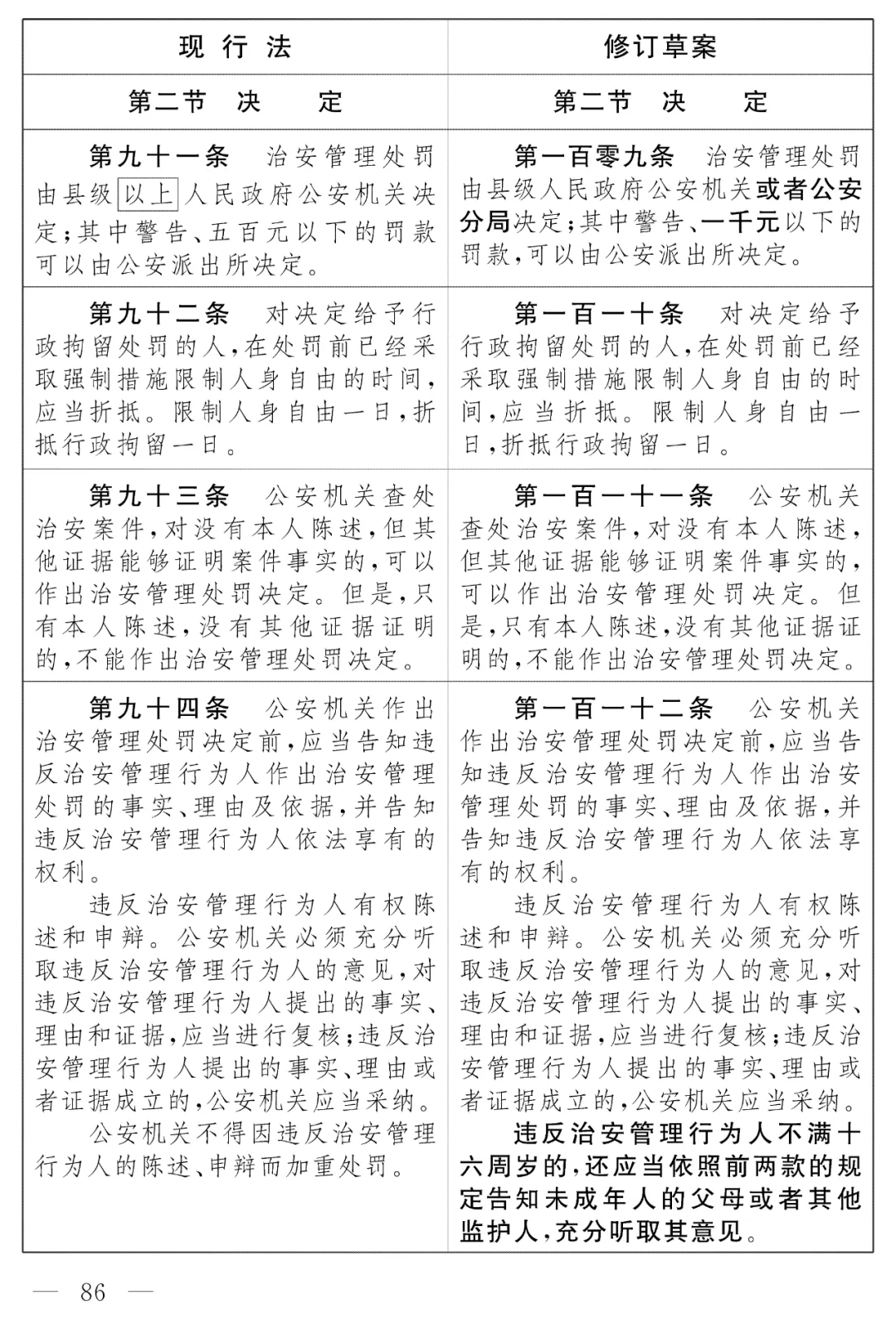

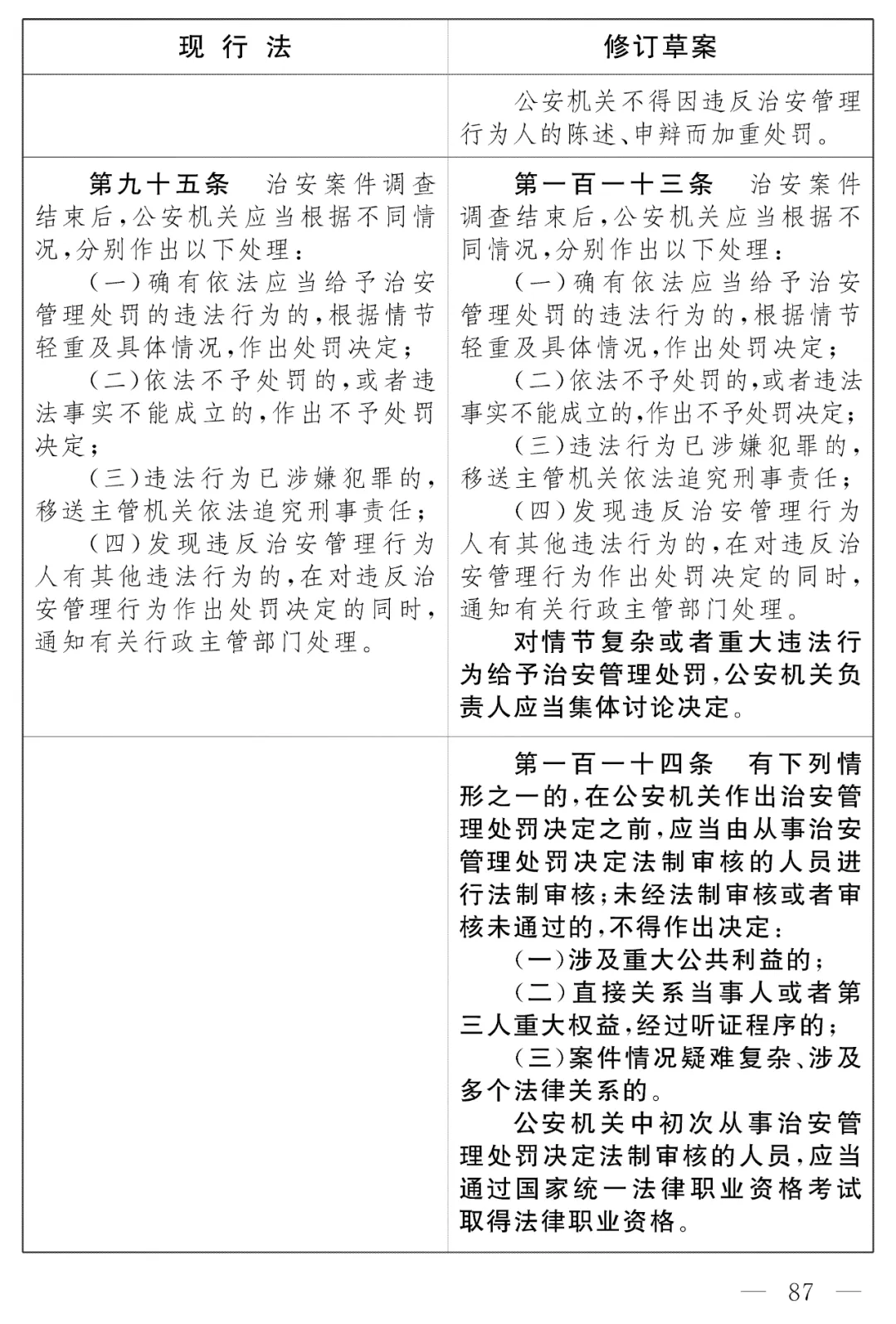

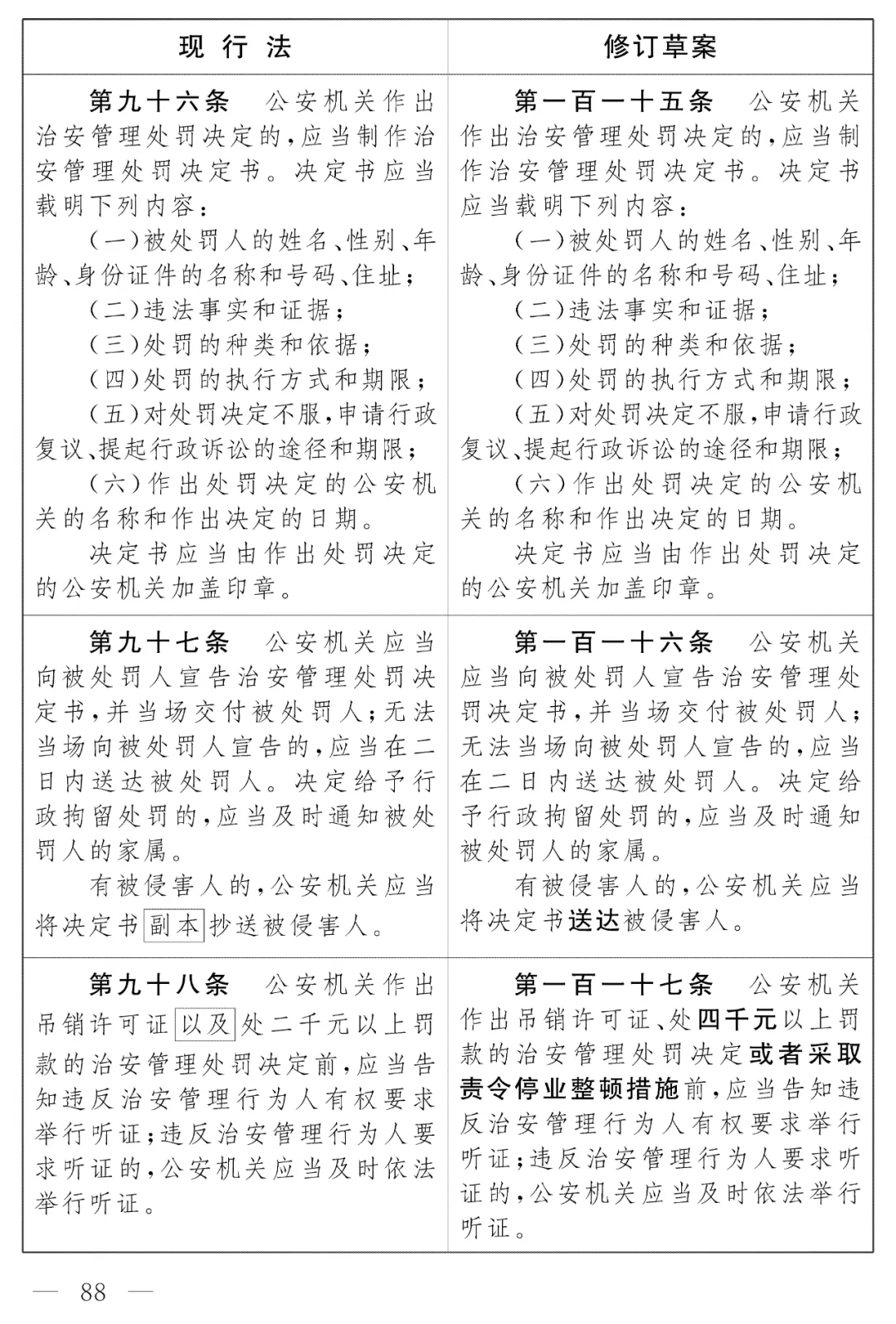

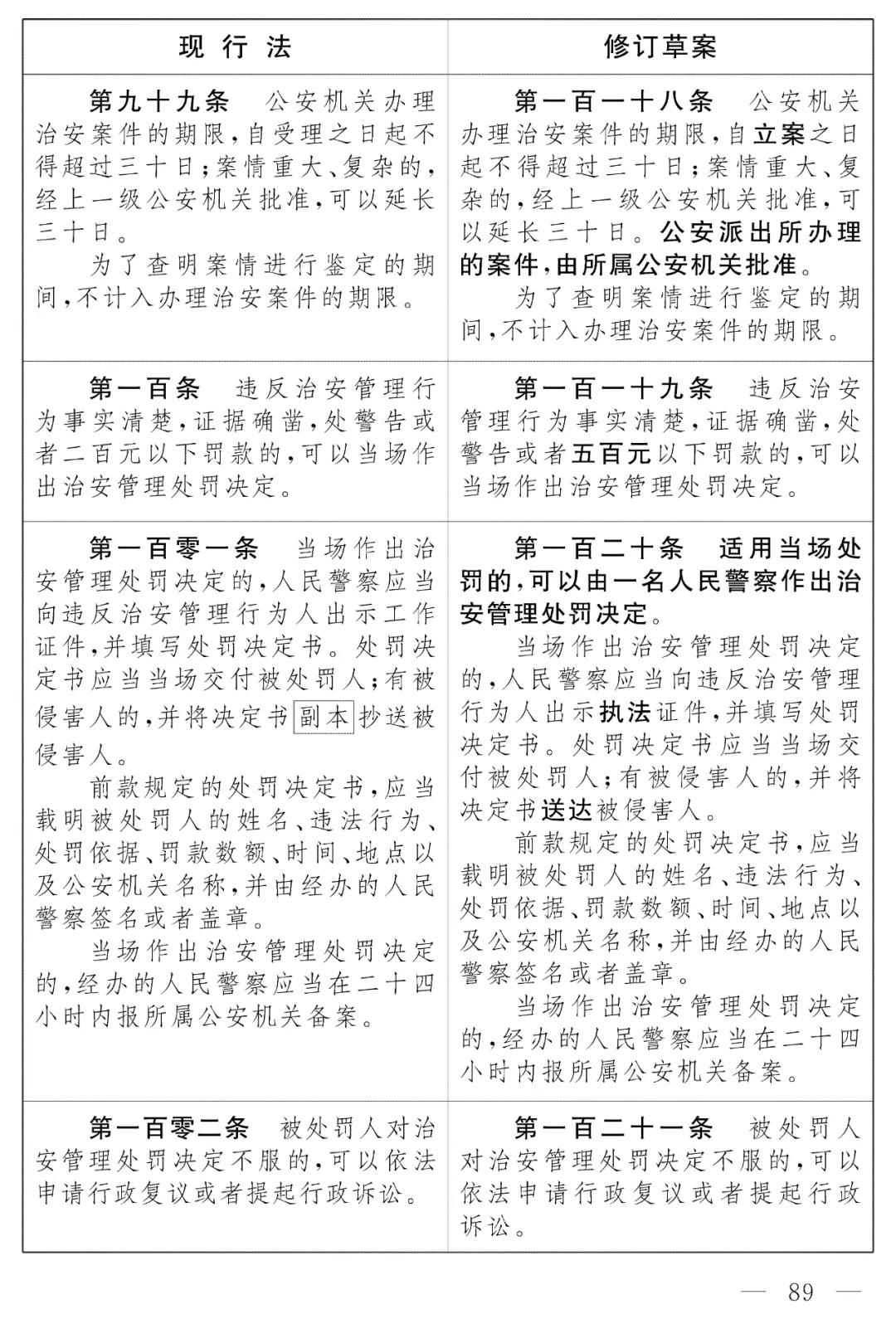

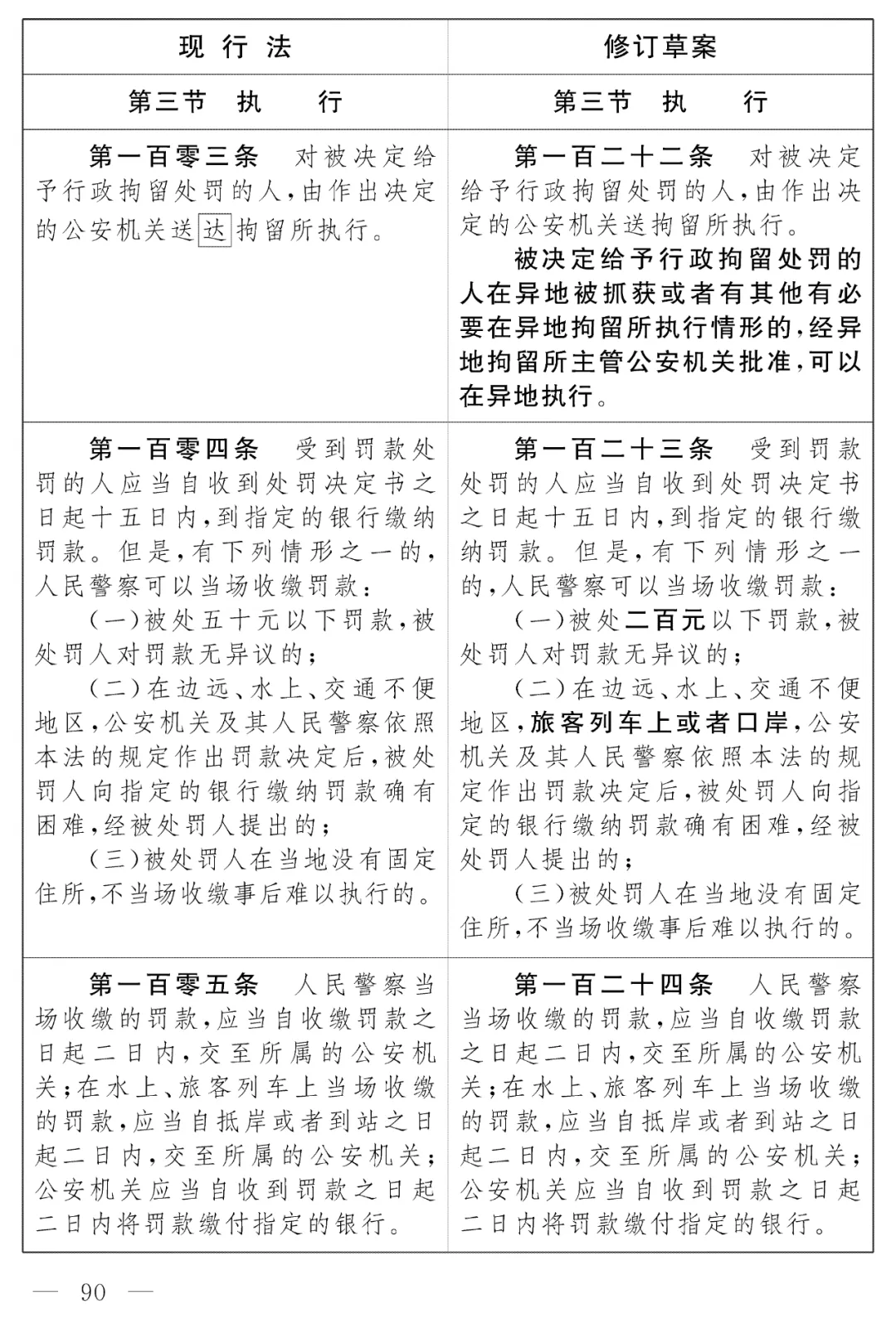

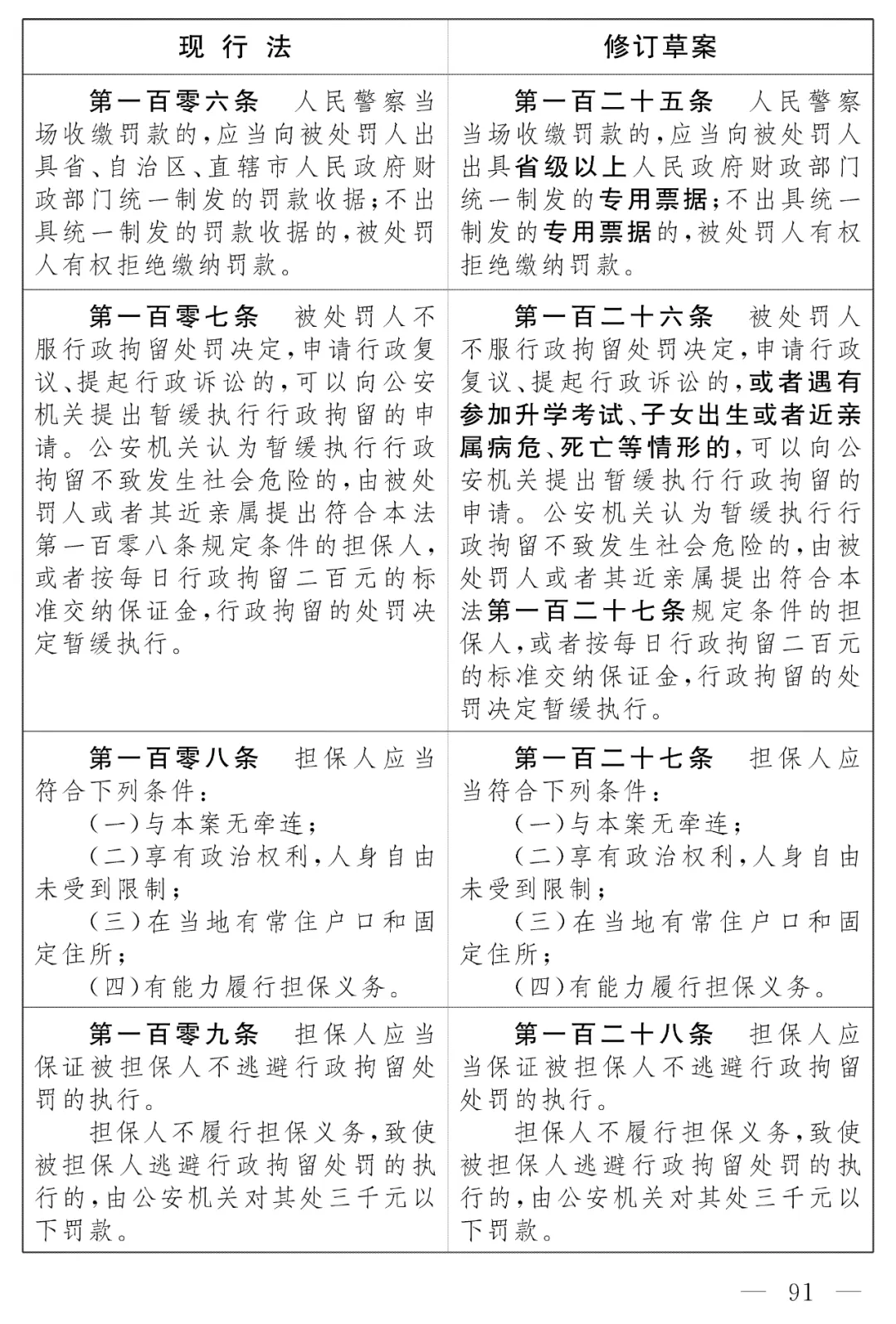

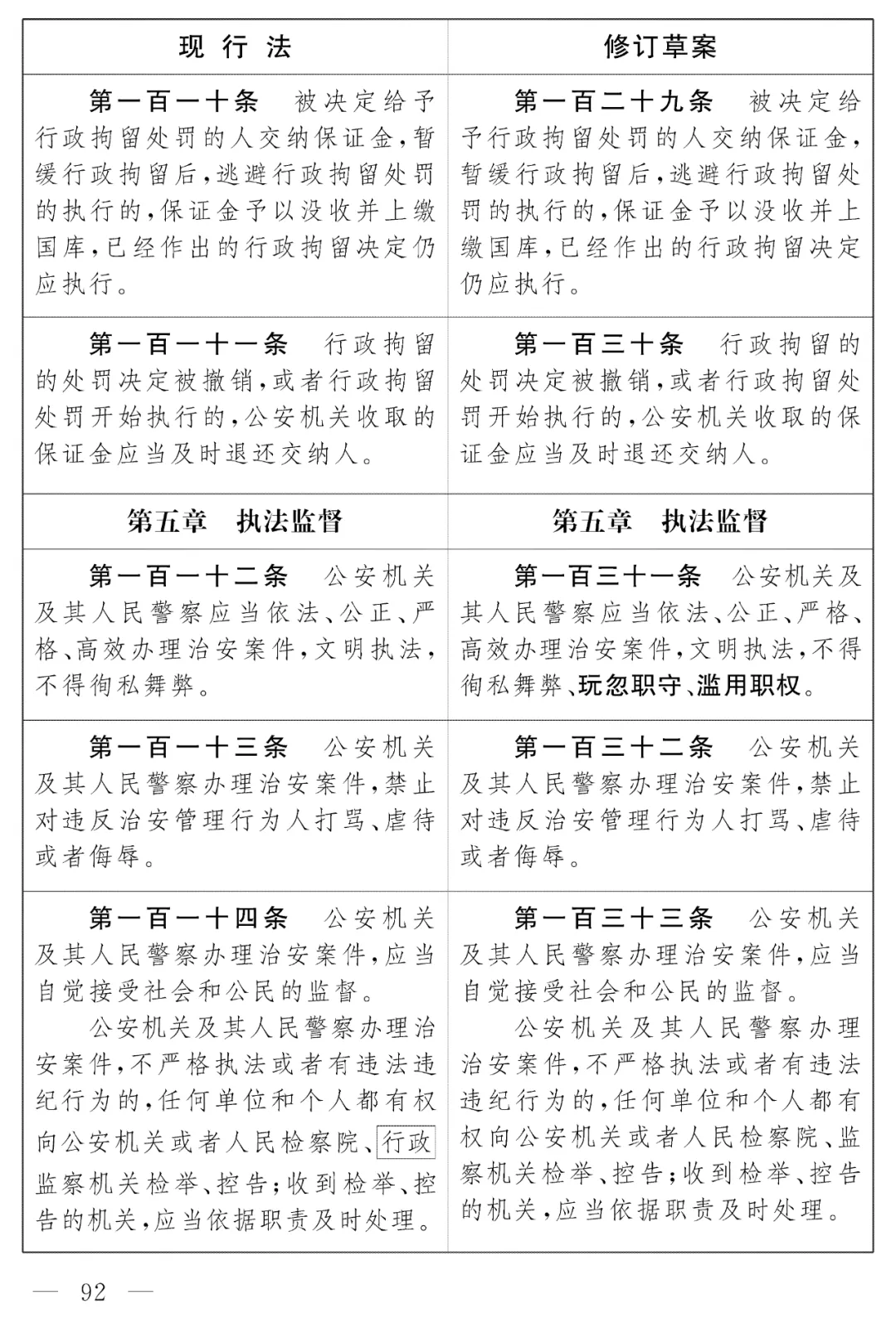

具体修订的内容我做了个图,大家可以需要的自己左右滑动翻一翻。

我整体看下来觉得有三个方面的变化,其实代表了一定立法趋势的调整。

未成年人犯罪惩戒

新型犯罪风险预防

程序合规约束控权

03

首先是未成年人犯罪惩戒:打破“年龄保护伞”,强化全链条治理

新法打破“14-16周岁一律不拘留”的刚性惯例,规定:

14-16周岁:一年内二次违法或情节恶劣者(如暴力欺凌、多次盗窃),可执行拘留;

16-18周岁:初次违法但情节严重者(如持械斗殴),同样可拘留

这个修订主要是针对部分未成年人利用“年龄保护伞”反复作案(如一年内砸车盗窃上百次却免于处罚),堵塞惩戒漏洞。对不执行拘留者,强制适用《预防未成年人犯罪法》的训诫、社会观护、专门教育等措施。

未来校园欺凌施暴者将面临治安处罚,瞒报学校将被追责,推动公安与学校协同治理。

当然,也不光是加大惩戒,也加大了一些保护,比如完善了未成年人治安违法记录予以封存的要求,非必要不公开,避免“社会性死亡”。

这样既遏制“未成年=免罚金牌”的侥幸心理,又通过记录封存和矫治教育避免“一罚毁终身”,平衡惩戒与挽救。

04

其次是新型犯罪风险预防,填补20年法律空白

新增对高空抛物、无人机“黑飞”、违法饲养烈性犬的处罚。比如过去屡禁不止的烈性犬伤人问题,对于未拴绳致人伤害,先警告→拒不改正或再犯→拘留5-10日+罚款;

再比如高空抛物,即使未伤人,也按危害公共安全处罚,与刑法梯度衔接。

其他的诸如考试作弊、AI换脸侵权等,也首次明确为扰乱公共秩序行为,填补数字时代治理空白。

可以说从“事后民事赔偿”转向“源头治安处罚”(如烈性犬主人此前仅赔医药费,现可能拘留),大幅提高违法成本,强化公共空间安全感。

05

最后是程序合规约束控权:执法透明化与防卫权保障

这次修订后要求所有的执法行为必须全程录音录像:询问、检查、扣押及“一人执法”时必须同步录像,否则证据无效;

而执法人员也必须出示“人民警察证”而非模糊的“执法证件”。

比较欣喜能看到在这一次调整中,正当防卫明确化,公民对不法侵害可采取必要防卫措施;而帮助他人防卫也可以免于“互殴”认定。里面还特别强调,公安机关需主动调查取证,禁止“各打五十大板”。

而通过技术手段(录音录像)倒逼执法规范,降低争议;赋予公民防卫权法律盾牌,提振社会正气。

06

而从上面这些修订的方向,其实也可以看到一种趋势的变化。

具体来讲,就是从惩戒到治理的变化

对未成年人“严管但不抛弃”,封存记录与矫治教育并行,体现了立法的精细化。

将无人机扰航、AI犯罪等新型风险纳入法定化治理,体现了风险的前瞻化。

以录音录像、防卫权条款平衡执法效率与公民权保障,体现了程序正义优先。

正如全国人大法工委张义健所言:“修订坚持问题导向与尊重人权并重,既要织密法网,也要约束公权”。

那2026年新法实施后,是否能让我们每一个人的生活变得更好呢?

想来这既依赖公民守法意识,更取决于执法者能否在透明程序中践行“法不强人所难,亦不纵恶成患”的智慧。

赞

赞

赞

赞