赞

赞

2017年,当特朗普高举“让美国再次伟大”的旗帜踏入白宫时,全世界都在惊叹这位“政治素人”的逆袭。

但他的崛起并非偶然,而是美国霸权体系积重难返的必然结果。

当时的美国已深陷经济结构失衡、制度合法性流失与全球战略透支的三重困境,建制派精英无法解决这些问题。

那不如让一个政治素人来试试,于是,懂王闪亮登场。

经济根基的崩塌:从制造业神话到金融泡沫

特朗普上台前的美国经济,早已是一座外表光鲜的“空心大厦”。

1965年,美国制造业占GDP比重高达28%,支撑着35%的就业人口,钢铁厂、汽车车间的流水线构筑起中产阶级的生存根基。

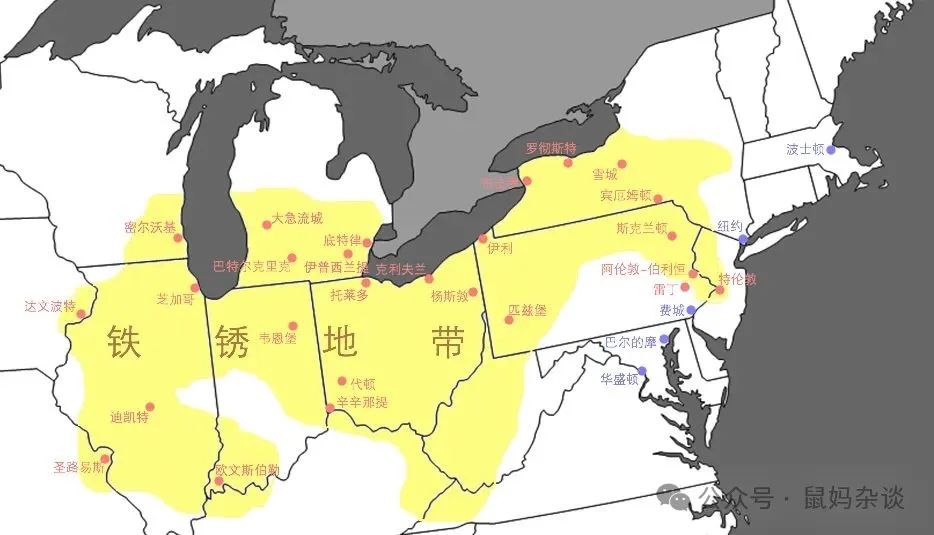

但到2016年,这一数字暴跌至8.5%,制造业岗位蒸发500万,铁锈地带的工厂废墟成为全球化时代的墓碑,当华尔街发现炒作金融衍生品比生产实体商品更赚钱时,产业空心化便成为不可逆的趋势。

2008年金融危机揭开了虚假繁荣的面纱。

为拯救华尔街,美联储推出三轮量化宽松,将基准利率压至零附近,却让财富加速向顶端集中:最富有的1%人群掌握的财富超过底层90%人口的总和,而蓝领工人的实际工资自1973年以来几乎没有上涨。

这种撕裂在2016年达到临界点——密歇根州、宾夕法尼亚州等传统工业区,正是靠着蓝领工人的倒戈,将特朗普送入白宫。

他们的愤怒并非针对全球化本身,而是针对“美国梦”的破碎:当中国工厂生产着曾经属于美国的商品,当银行家拿着政府救助金分红,这个国家的经济体系早已背叛了它的劳动者。

更致命的是美元霸权的松动:自布雷顿森林体系确立以来,美元与黄金脱钩却与石油绑定,构筑起“石油-美元”循环的霸权根基。

但2010年后,中国超越美国成为全球最大贸易国,俄罗斯、伊朗开始用本币结算能源贸易,甚至欧盟也推动欧元在能源交易中的使用。

2015年,国际货币基金组织将人民币纳入特别提款权(SDR)货币篮子,这是美元地位首次遭遇实质性的挑战。

当特朗普高喊“美国优先”时,他面对的是一个无法逆转的现实:美国已无力独自掌控全球经济规则,而修复这一体系的成本,早已超出其政治精英的想象。

制度合法性的流失:民主神话的褪色

2016年大选前,美国的民主制度已深陷“合法性危机”。

两党极化达到历史顶点。

奥巴马政府时期,国会两党在预算案、医改法案等议题上陷入“否决政治”,2013年甚至导致联邦政府停摆16天。

这种僵局背后是政治版图的固化——民主党掌控东西海岸的都市精英,共和党占据中部乡村地带,彼此的支持者不仅政见对立,更形成了难以沟通的“信息茧房”。

皮尤研究中心2016年数据显示,62%的民主党人认为共和党人“不道德”,58%的共和党人认为主党人“愚蠢”,这种仇恨政治为特朗普的“反建制”口号提供了完美土壤。

金钱对政治的腐蚀更让民众绝望。

2010年“联合公民诉联邦选举委员会”案后,美国政治献金限制被大幅放宽,2016年总统选举总花费高达65亿美元,创历史纪录。

华尔街、硅谷的资本巨头通过超级政治行动委员会操控政策,而普通选民的声音被彻底淹没。威斯康星州的一位钢铁工人在采访中直言:“不管选民主党还是共和党,最后都是华尔街说了算。”

这种制度性失望,让“政治素人”特朗普反而成为“体制外”的希望象征——尽管他本人就是亿万富翁,却成功将自己包装成“对抗精英的斗士”。

制度合法性的流失更体现在国际层面。

冷战结束后,美国将自身民主模式标榜为“普世价值”,通过“颜色革命”、经济制裁推广美式制度。

但2003年伊拉克战争打萨达姆,2008年金融危机的全球蔓延,让世界看清了这套制度的虚伪:

美国可以为石油利益推翻他国政权,却无力解决自身的种族歧视;

可以要求发展中国家开放市场,却在农业补贴等领域实行双重标准。

2016年,皮尤研究中心对38个国家的民调显示,仅30%的受访者认为美国“是民主的良好榜样”,而在德国、法国、日本等盟友国家,这一比例甚至低于20%。

当特朗普嘲笑“政治正确”时,他不过是说出了一个被精英阶层掩盖的事实:美国的制度神话,早已在全球范围内破产。

全球战略的透支:帝国的过度扩张

特朗普上台前,美国的全球战略已陷入“过度扩张”的陷阱。

自二战结束以来,美国在全球建立起500多个军事基地,军费开支常年占全球40%以上。

但2011年撤军伊拉克后,ISIS趁势崛起;

2014年介入叙利亚内战,却陷入与俄罗斯的代理人战争;

在阿富汗,长达20年的战争耗资2万亿美元,却未能消灭塔利班,反而让美军深陷“帝国坟场”。

这些无休止的战争消耗了美国的国力,2016年美国国债达万亿美元,相当于GDP的106%,而其中相当一部分用于海外军事行动。

盟友体系的松动更让美国的全球领导地位摇摇欲坠。

冷战时期,北约是美国遏制苏联的核心工具,但冷战结束后,欧洲国家对美国的安全依赖下降,却仍需承担美国主导的全球秩序成本。

2016年,德国总理默克尔公开表示“欧洲必须自己掌握命运”,法国总统奥朗德呼吁建立“欧洲军队”,这些信号表明:盟友已不再愿意为美国的全球野心买单。

在亚太地区,日本、韩国虽然仍依赖美军保护,但对美国的贸易保护主义日益不满,2015年TPP(跨太平洋伙伴关系协定)谈判中,日本在农业市场开放等问题上与美国激烈博弈,暴露了盟友关系的利益本质。

更深远的变化是全球权力格局的多极化。

2010年中国GDP超越日本成为世界第二,2013年提出“一带一路”倡议,通过基础设施投资拓展全球影响力;

俄罗斯在叙利亚、乌克兰问题上展现强硬姿态,重新成为地缘政治玩家;

印度、巴西等新兴国家在国际舞台上的话语权不断提升。

这种权力转移让美国的“单极霸权”难以为继,但美国的政治精英既不愿接受“老二”地位,又无力阻止多极化趋势,这种战略焦虑最终转化为对“强人政治”的渴望,特朗普的“美国优先”,本质上是霸权国家面对衰落时的应激反应。

特朗普:衰落时代的“补偿机制”

当一个霸权体系陷入无解困境时,往往会催生“强人政治”作为补偿。

特朗普的所有政策,本质上都是对上述困境的粗糙回应:

他发动贸易战,试图通过关税壁垒挽救制造业,却导致美国企业成本上升、农民失去中国市场;

他退出国际组织,想减轻全球义务,却让美国失去规则制定权;

他打压移民,试图凝聚国内共识,却加剧了社会分裂。

这些政策之所以能获得支持,恰恰因为传统精英阶层拿不出更好的解决方案,当建制派承诺的“全球化红利”只惠及少数人,当两党都无力改变经济不平等,民众自然会选择那个“敢说狠话”的候选人。

但历史早已证明,强人政治无法挽救衰落的霸权。

罗马帝国晚期,戴克里先推行“四帝共治”,试图通过集权阻止分裂,却加速了帝国的崩溃;

大英帝国在两次世界大战后国力衰退,丘吉尔的强硬外交也未能阻止殖民地独立浪潮。

特朗普的“美国优先”政策,本质上是用民族主义掩盖制度性缺陷,用对抗思维替代建设性方案,这种做法或许能短期激发民粹热情,却无法解决美国的结构性问题。

制造业回流需要重建产业链,这绝非关税所能实现;

美元霸权的维系需要全球信任,而“退群”只会消耗信任;

民主制度的修复需要打破金钱政治,而特朗普本人就是这种制度的受益者。

从特朗普第一次上台到2025年的第二任期,美国的霸权衰落轨迹愈发清晰:

从经济上的“股汇债三杀”到制度上的“民主衰退”,从军事上的胡塞武装挫败到外交上的盟友离心,这个曾经的“世界警察”正在失去维持秩序的能力。

特朗普上台不是霸权衰落的原因,而是结果。他的出现,如同帝国黄昏时的一道闪电,短暂照亮了体系的裂痕,却无法阻止黑夜的降临。

当历史学家回望21世纪第三个十年时,或许会这样记录:特朗普现象的本质,是一个不愿接受衰落的帝国,在无解困境中做出的最后挣扎。

而这场挣扎的结局,早已写在霸权更迭的历史规律中——没有哪个帝国能永远统治世界,正如没有哪个黄昏能阻挡黎明的到来。

赞

赞

赞

赞