重构财政收入!

2025年08月02日

63731

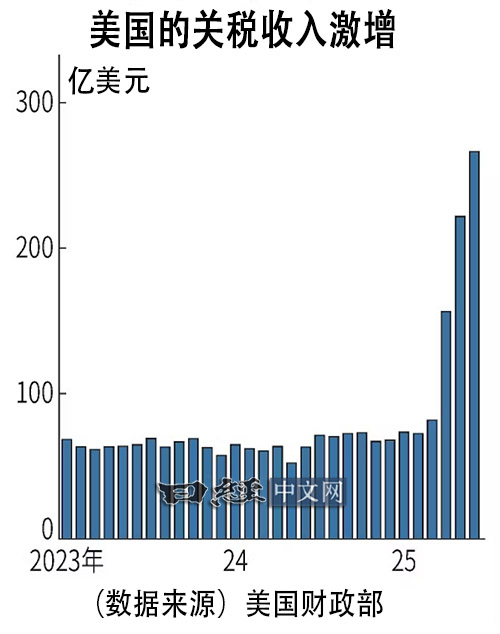

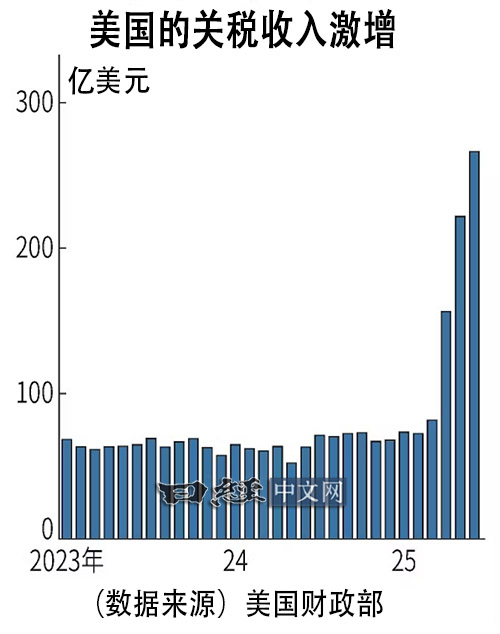

一个政权最根本的问题,说到底就是“钱从哪里来,打算花到哪里去”。对于美国联邦政府来说,它的财政收入主要包括以下几块:1、个人所得税(Individual Income Tax)个人所得税是美国联邦政府的主要收入来源,占比约45%,而且自1980年代以来始终保持在这个占比水平。个人所得税实行累进税率,高收入人群承担更多税收,来源包括工资薪金、自营收入、资本利得等。美国的个税征收覆盖面广、执法严格,公民、永居(绿卡持有者)全球范围的收入以及外国人在美国境内获得的收入都是征税对象。值得一提的是,个税在中国并不是重要税种,中国中央政府前两大税收来源是增值税(约占35%)和企业所得税(约占20%),个人所得税仅占6%左右。工资税又称社会保险税(Social Insurance Taxes),主要用于支持社会保障和医疗保险,这部分税由雇主和雇员共同缴纳,占联邦财政收入约35%。经常有在美国工作——特别是旧金山湾区工作的朋友——抱怨美国的税率高,其实主要就是指个人所得税和工资税这两部分加起来太多了,对于部分高收入群体来说,甚至能接近50%。3、公司所得税(Corporate Income Tax)前两个税种构成了美国联邦政府收入的八成,剩下的公司所得税、消费税、关税、遗产税等算是零敲碎打,其中公司所得税占比约10%,为第三大税种。长期以来,关税在美国政府收入里的地位并不突出,2024年关税总收入约1100亿美元,只占联邦政府总收入的2.8%。对于非美国公民,美国海关及边境保卫局(CBP)拥有绝对权力当场决定是否让你入境,签证本质上属于使领馆给海关出具的“介绍信”或“推荐信”性质,不代表正式入境许可。《日经新闻》近日刊登了一篇文章,题为“美国一举成为关税收入大国”。众所周知,特朗普长期秉持给个人和企业减税的立场,以此吸引支持者并将其写入了“大而美法案”,可该花的钱还是一分不能少,从哪里开源呢?美国财政部数据显示,关税收入自政府出台“对等关税”的4月起激增,6月达到266亿美元,为往年平均水平的四倍。截至6月底,对等关税(10%)和汽车关税(25%)分别产生超过177亿美元和107亿美元的税收。根据美国耶鲁大学预算研究所的统计,截至7月13日,美国关税的平均有效税率为20.6%,达到1910年以来的最高水平。随着8月份更高水平的对等关税和其他细分领域关税全面落地,美国每月的关税收入有可能飙升至300亿至400亿美元区间。这意味着关税收入将从一众小税种里脱颖而出,接近美国第三大税企业所得税的总量,达到每年4000亿美元的量级。不得不说,特朗普确实异于常人,他正将美国改造为一种罕见的税收结构。

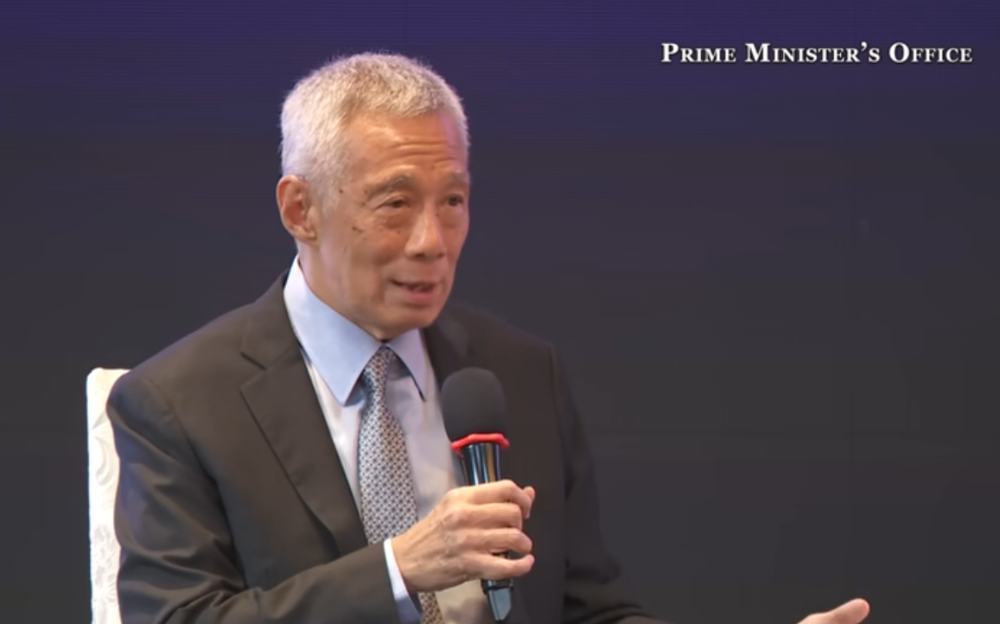

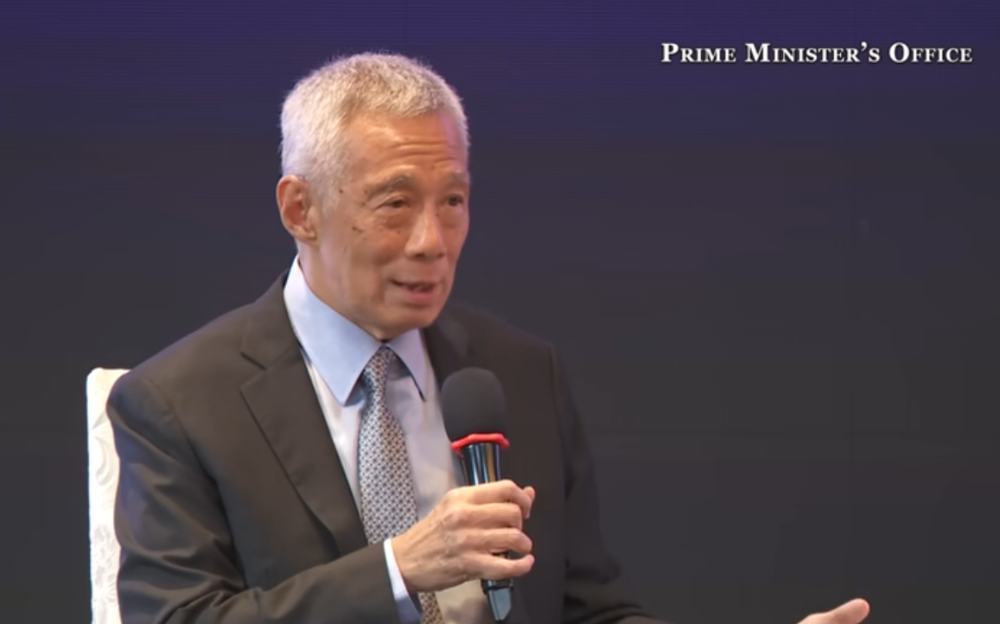

传统认知里往往是越落后的国家越依赖关税收入,越发达的国家越不重视关税,而他恰恰反了过来。世界银行的数据显示,截至2023年,关税占美国税收的比例为2.8%,英国为0.7%,法国为0.006%,中国为2.7%。在世界银行统计的关税比重超过5%的35个国家和地区里,没有一个是发达国家。如下表所示,《日经新闻》认为美国关税收入最终可能达到占总税收比例的6.8%,这其实有些保守了,以当前呈现的三倍于2024年月均收入计算,很可能在8%~10%区间。问题来了,假如特朗普任内真的调整了财政收入结构,把关税作为稳定财源取代一部分个人/企业所得税,那么今后即使政权交替,也很难撤销或下调关税。因为这部分财源已经被固化下来了,冤有头债有主,重新找一个税源接替它十分困难。尤其是涉及具体产业的,比如钢铝、汽车,这些关税某种意义上是特朗普响应民粹的一部分。假如新总统胆敢撤销,势必遭到受惠行业工人的激烈反对,甚至在大选期间就会成为一个热门辩论话题,逼迫政治人物不得不表态支持。实际上,美国已经出现过政党轮替后仍延续此前关税的先例——特朗普第一届政府曾对中国加征关税,遭民主党批评,后来拜登政府也讨论过撤销,但最终还是继承下来。2023年美国三大汽车厂员工罢工,拜登和特朗普均第一时间跑去现场支持。民选制度下,掌权的前提是赢得选举。哪怕理智上知道某些政策不合理、不利长远发展,但如果(关键摇摆州)选民强烈支持,那政客就很难公然反对。7月15日,新加坡国务资政李显龙出席了一场经济学会晚宴,期间谈了许多他对特朗普关税的看法。李显龙认为,全球可能迈入一个“暂时减一”的新局面——整体经贸框架不变,对美贸易则单独实施一套规则。跟日本方面的担忧类似,李显龙也认为美国不可能在特朗普任期结束后就取消加征的关税:“在政治上这是不现实的,获益于关税的企业会抱怨说,前一任政府这么做是为了保护我们,你为什么要单方面放弃这个筹码?”李显龙含蓄批评了特朗普的做法,他以自身在政府的经验指出:“你可以不照着经济原则来做事,但你不能否定它的存在。无论遵守与否,经济法则都存在,世界就是这样运转的,这就是人类社会的运行方式。任何政府都可以对抗这些规律、选择走不同的路,但市场的力量会推动企业和个人为了个体利益而以某种方式行事。你以为目标达成了,结果又发生别的事情,最终可能只是白忙一场。”抛开美国自身不谈,几乎没有哪个美国以外的国家是这场关税风波的赢家,即使像英国、新加坡这些只被加征10%关税的地方,也不必“五十步笑百步”。事实上,这些被网开一面的国家本身就是对美进口大于出口,哪天它们因为关税比较优势而扩大对美出口,也会被拎起来收拾。截至目前美国已达成若干份框架性贸易协议,主要来自盟友(英、欧、日、韩)和东南亚国家。美英关系特殊,跟英国的协议更多是出于“照顾”以及给欧盟做示范的目的,基本代表了特朗普能够让步的底线。日本、欧盟和韩国均为15%,附加采购条件也很类似。越南为20%关税,印尼、菲律宾、泰国、柬埔寨为19%关税,老挝和缅甸为40%。东南亚是拜登任内“China+1”产业链重构策略重点打造的对美出口新高地,经此风波,这些国家的对美出口势必遭受明显打击,因为纺织、电子产品组装等行业的毛利本就不高,想吃掉20%关税压力是非常大的。越南之所以第一个让步,根本原因就是它对美国几乎没有谈判筹码,原先46%的高关税足以对其出口制造业造成毁灭性打击。中国台湾省在特朗普那里似乎是被比照东南亚看待,初期32%的关税跟东南亚类似,现在被征收20%关税也是对齐越南,但台湾更在意的其实是半导体关税,目前尚在酝酿中。除东南亚外,日本和韩国也是受伤很深的两个国家——无论经济层面还是心理层面。作为美国最大外部投资国和坚定盟友,日本一开始希望得到优惠待遇,怎料却被特朗普批评“被惯坏了”。尽管最终磕磕绊绊签署了协议,但日本国内“努力减少对美依赖,实现更大自主”的声音已生根发芽。不仅如此,日本最初希望15%关税是独家优待,能扩大汽车在美国的优势,可实际上日美协议不过是为特朗普提供了一份“模板”,东京难免又有为他人做嫁衣之感。

赞

赞

赞

赞

已有5人赞

热点推荐

赞

赞

赞

赞

赞

赞

赞

赞

赞

赞