赞

赞

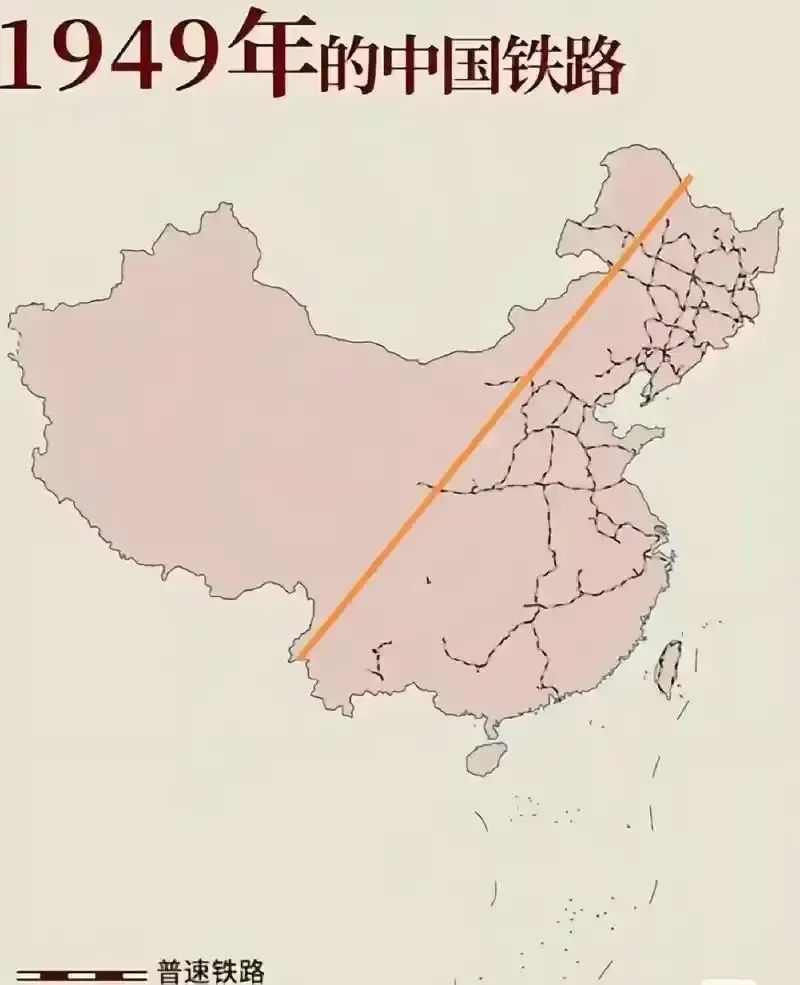

因为曾经的工业体系建立在铁路运输网络之上,而当下的工业体系建立在集装箱运输网络之上。

曾经大宗货物运输依靠铁路进行,铁路沿线便是制造业成本最低的地方,所以东北作为中国铁路网最密集的地区,工业实力强于关内。

所以,当年苏联的工业实力能跟西方比肩。

所以,美国的五大湖工业区曾辉煌一时。

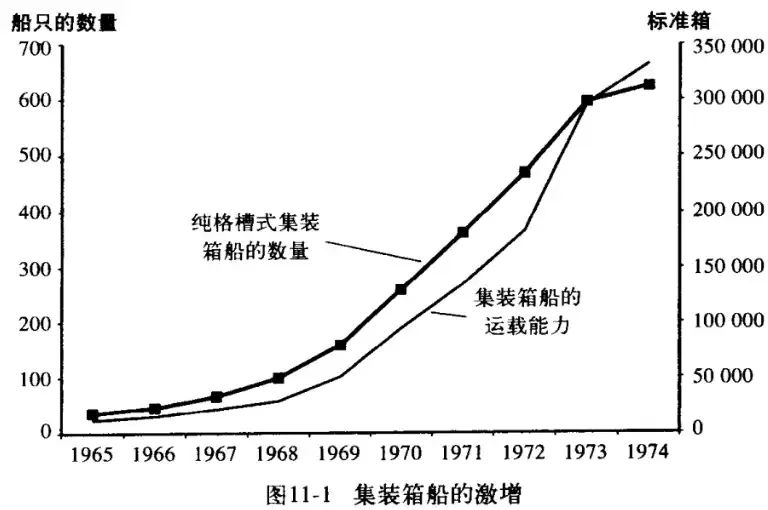

随着1970年后集装箱革命到来,全球工业体系被集装箱运输重塑。

于是集装箱港口+高速公路网的沿海地区成为制造业成本优势区,曾经依靠铁路网建立起来的工业区逐渐被沿海工业区取代。

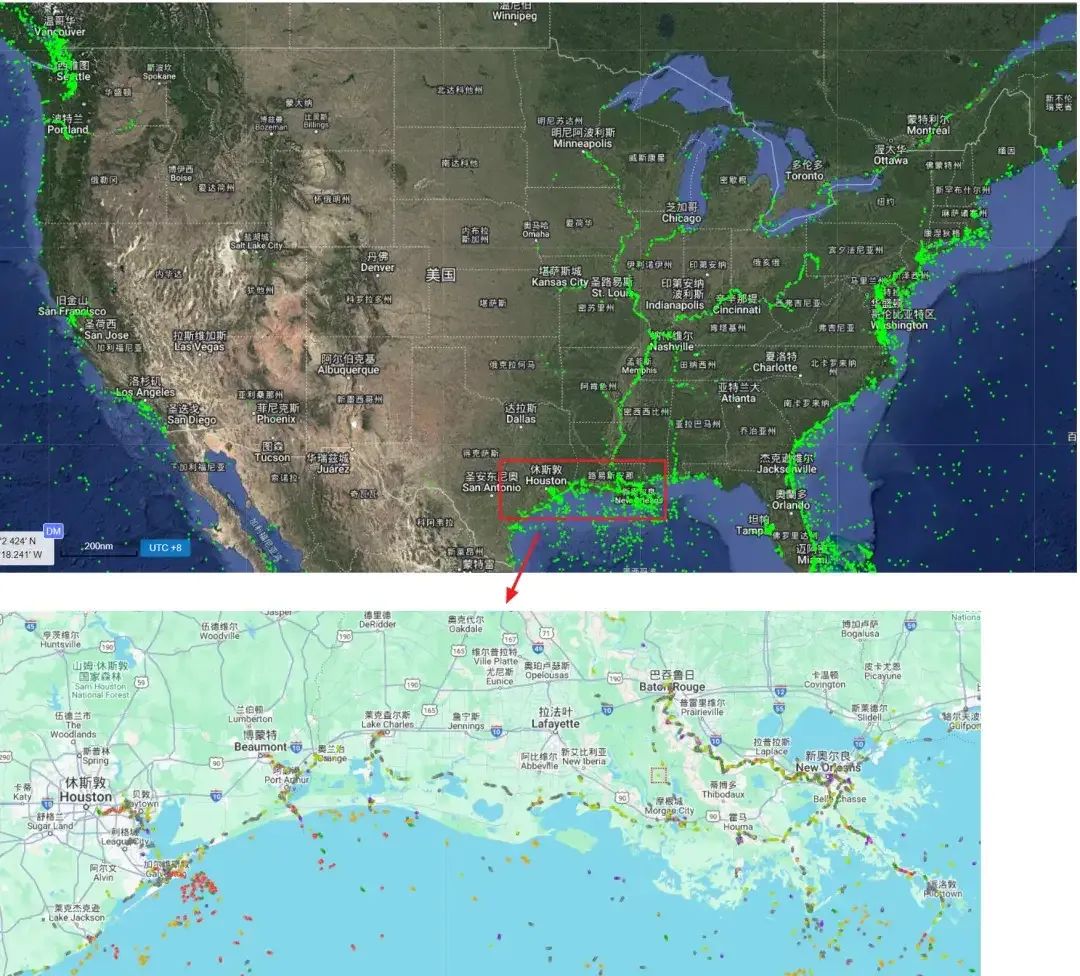

所以我们看到,东北没落,长三角、珠三角崛起;五大湖工业区成为铁锈带,加州、德州、佛州这些沿海地区成为美国的阳光地带工业区。

苏联这个缺乏优良港口的内陆国甚至早就被拍死在了沙滩上,铁路时代辉煌的工业体系已经作古。

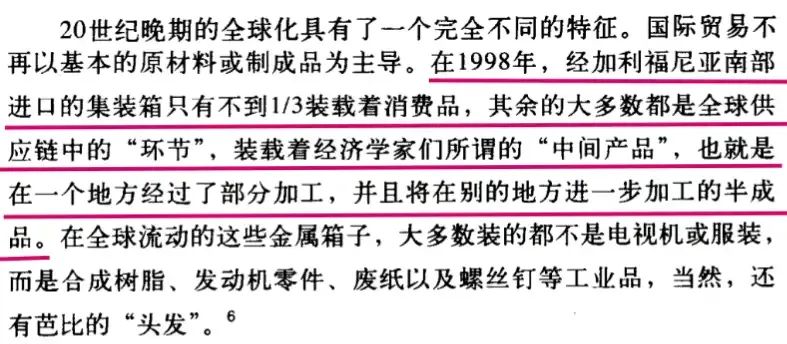

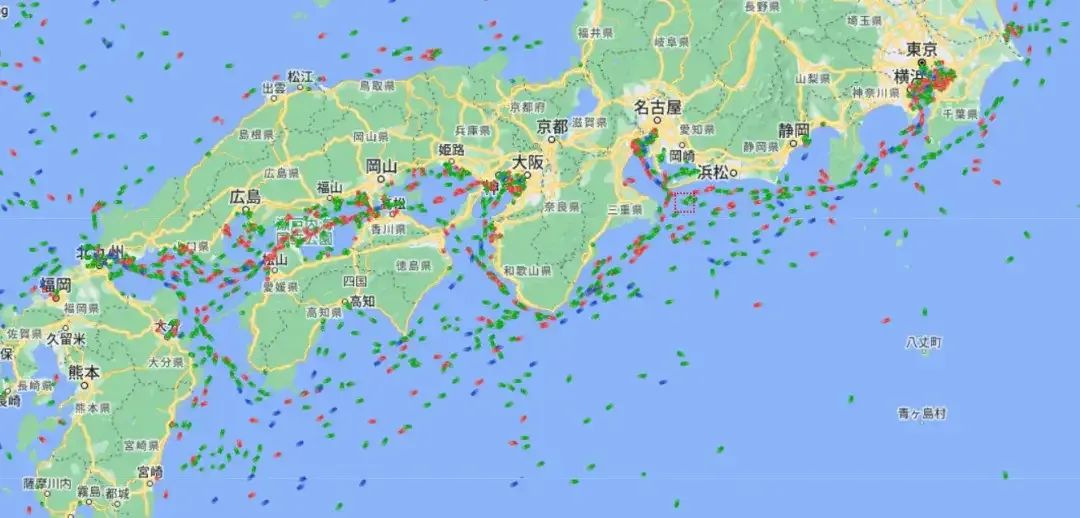

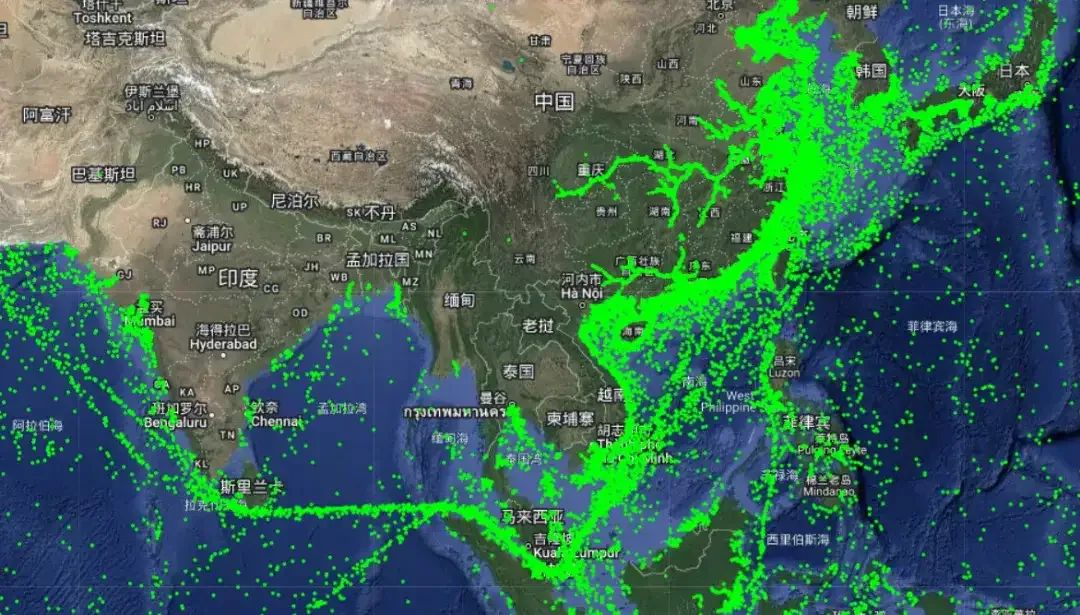

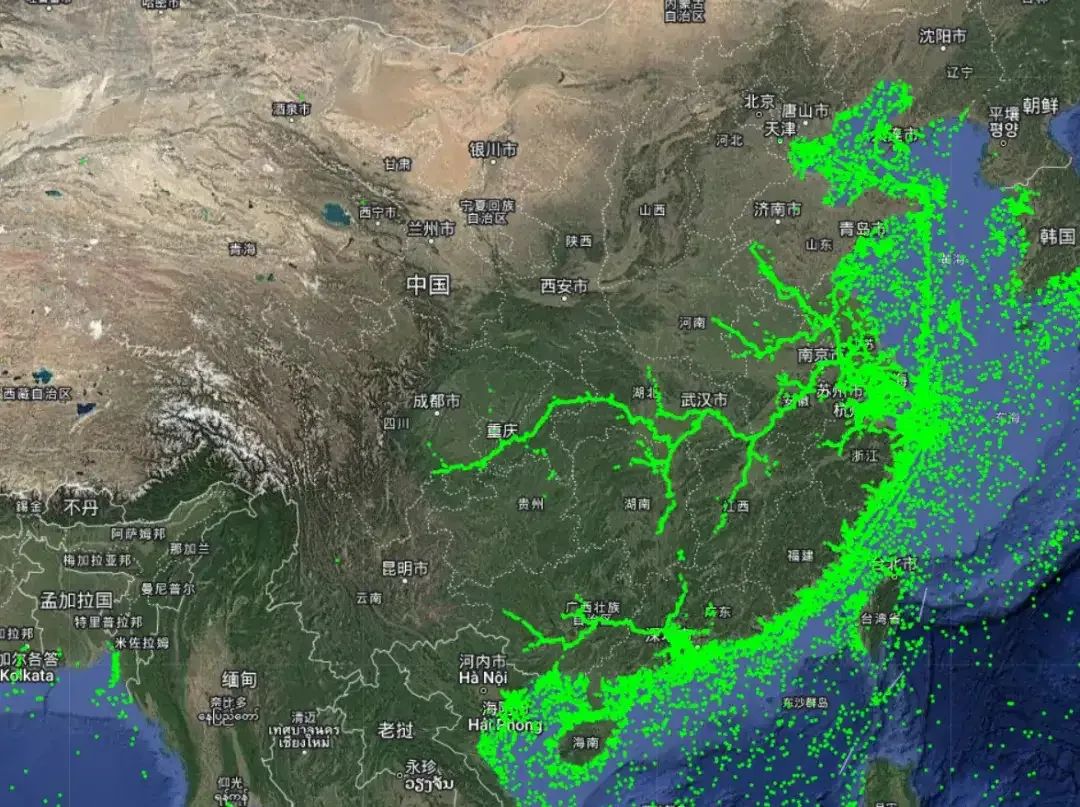

下图是全球集装箱航运网络,70%以上运的是零部件半成品。

在集装箱发明之前,铁路和海运其实半斤八两,但在集装箱革命之后,海运成为了吊打铁路的运输方式。

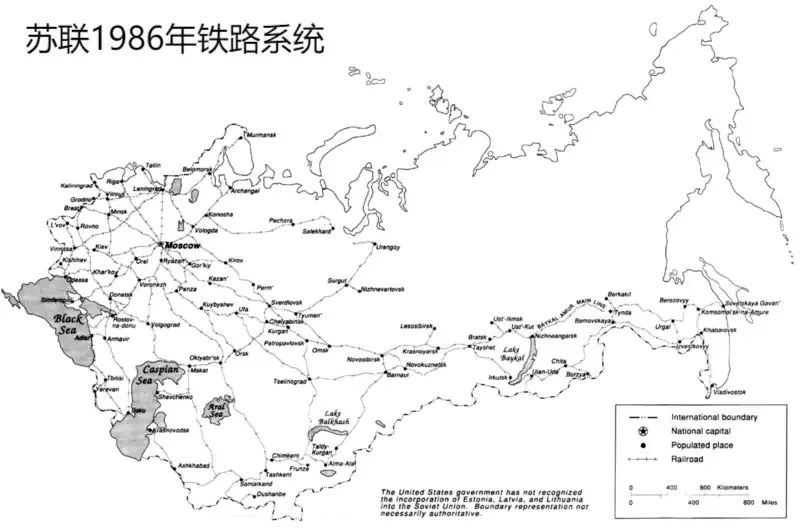

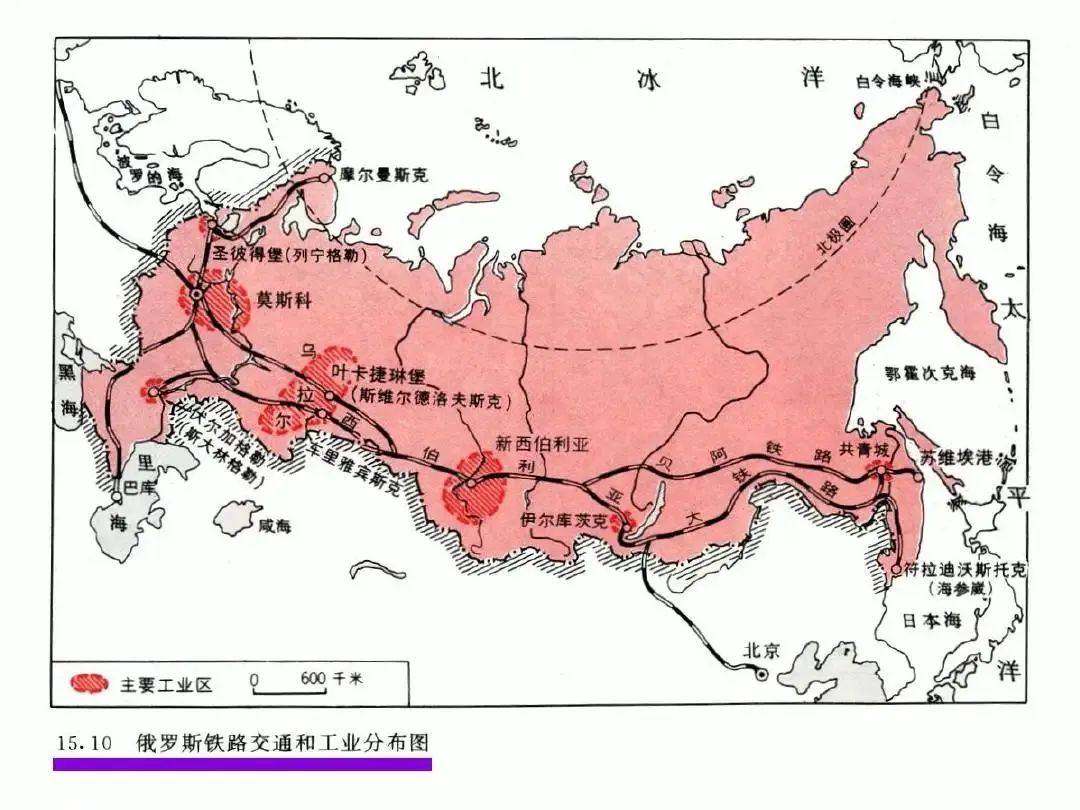

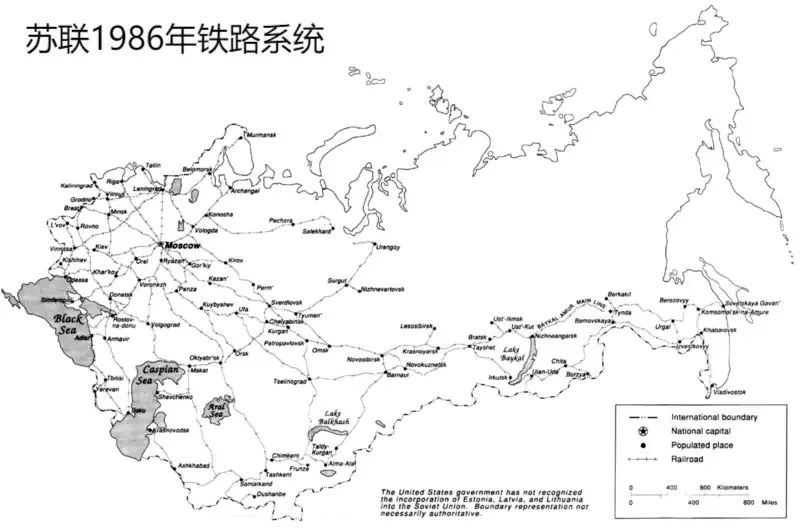

苏联以及经互会的经济体系正是建立在铁路运输之上的。

看看苏联的城市分布就知道了,大都建在铁路沿线。

以至于苏联解体30年后的今天,位于内陆的新西伯利亚、叶卡捷琳娜堡依旧是俄罗斯的工业中心,分别是排行第三、第四的大城市。

可以说,苏联的工业体系是建立在铁路之上的。

各个工业区、加盟国工厂的零部件依靠铁路进行交换,铁路系统决定了苏联工业体系,乃至苏联经济的上限。

1978年,苏联铁路货运周转量达三万四千多亿吨公里,占国内货运任务的四分之三。

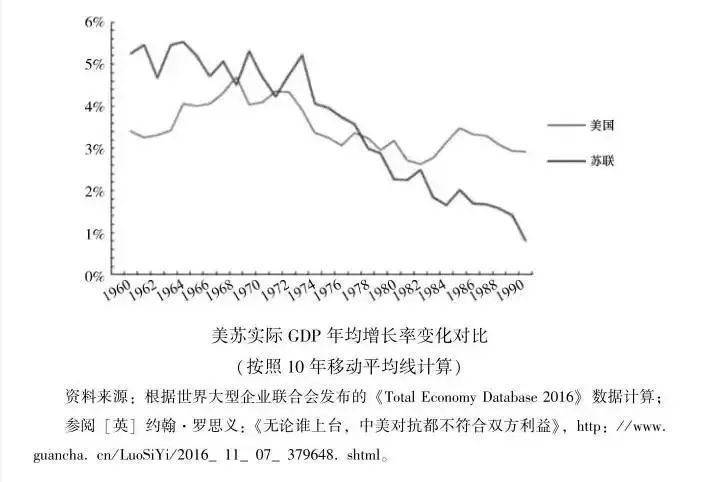

依靠发达的铁路系统,苏联经济在二战后突飞猛进,增长速度长期高于美国。

到上世纪七十年代,苏联如日中天的时候,经济水平已经达到美国的70%。

在集装箱革命之前,苏联的铁路运输体系并不比美国、西欧有明显劣势。

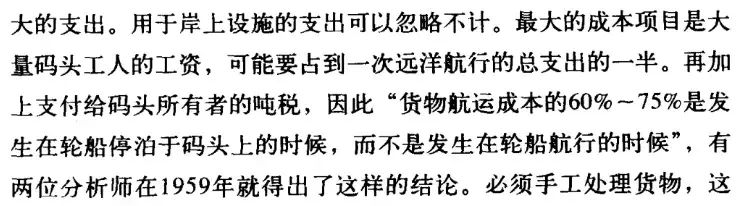

海运和铁路相比,虽然运量较大,但受困于码头这个节点,船上的货物要通过码头工人一点一点地从船上搬到陆地。

算上码头的停泊费用、仓储费用、人工费用,海运一点也不比铁路运输便宜。

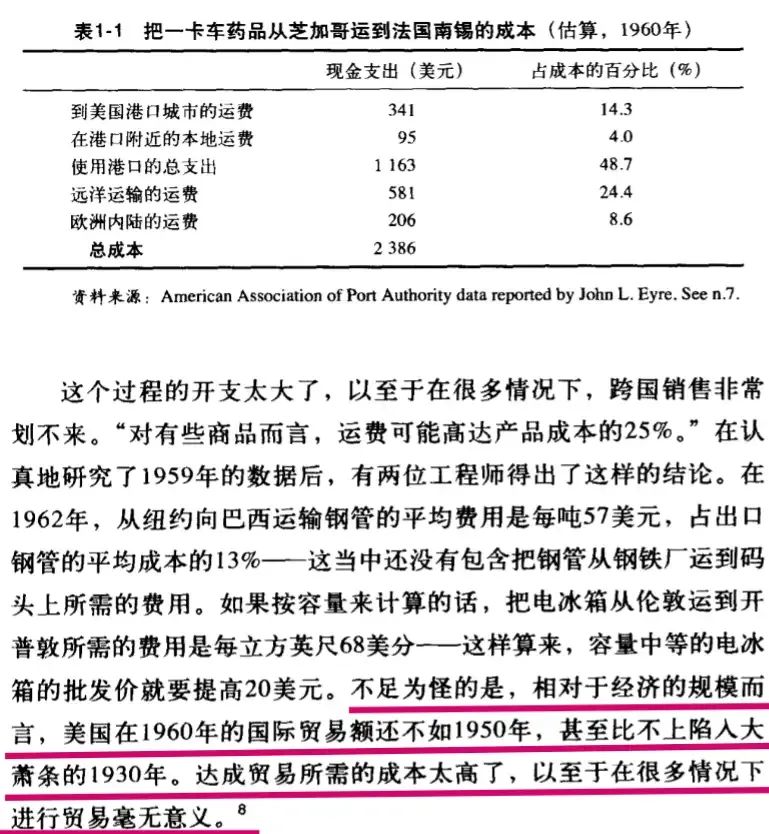

二十世纪六十年代,跨国海运贸易的运费高达产品成本的25%,以至于跨国贸易长期停滞。

一艘跨大西洋的货轮,装船用6天时间,航行10天半,卸货再用6天时间,一次航运有一半时间花在码头上。

而所有海运成本中,支出最高的就是码头工人的工资,货物航运成本的60%-75%都发生在轮船停泊在码头的时候。

集装箱改变了这一切。

集装箱相当于把装货卸货的工作从码头搬到了工厂,从此以后港口再也不是运输的阻塞点。

货船不用等在码头,依靠码头工人一点点装货卸货,利用集装箱吊机可以一边卸集装箱的同时一边装箱,集装箱船立马能承担新一轮的运输工作。

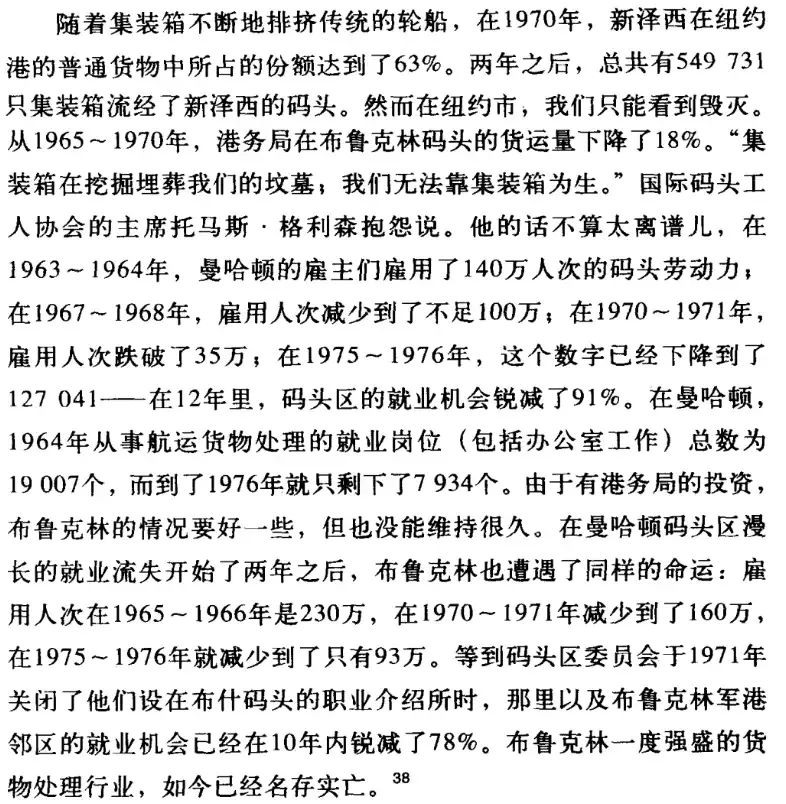

码头工人再也不会成为阻碍海运增长的瓶颈。

1963-1964年,纽约曼哈顿的雇主们还雇佣着140万人次的码头劳动力,短短10年后,这一数字就下降到了12.7万。

伴随着集装箱运输的迅猛发展,海运费用直线下降。

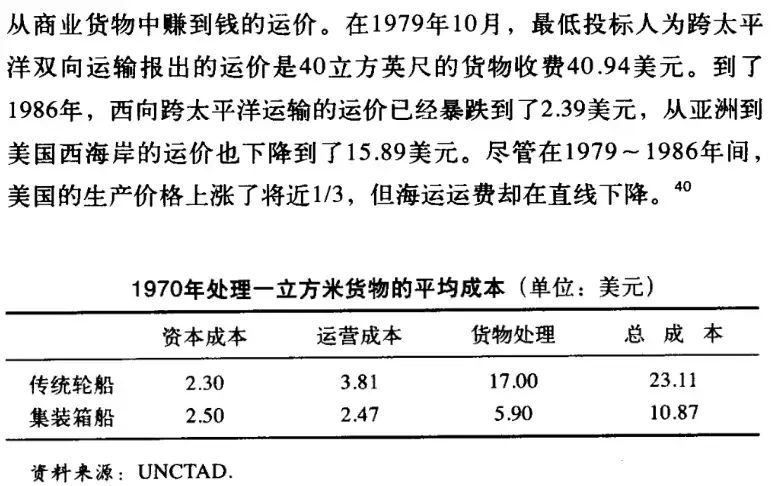

1970年,集装箱运输刚刚起步时,货运成本已经不到传统轮船的50%,一立方米的平均成本是10.87美元。

到1979年,一立方米的货运费用已经降到4美元,到1986年,运价又跌至1.5美元。

廉价的集装箱运输重塑了西方的工业体系。

曾经,高昂的运输成本起到了贸易壁垒的作用,效果类似于非常高的进口关税。

美国、西欧都各自保留了大量的低端产业,工业体系并没有得到有效整合。

当时,苏联和东欧依靠铁路系统建立起了经互会,整个工业体系有4亿工业人口(苏联2.8亿,东欧1.2亿)。

与苏联阵营对抗的是,3亿工业人口的欧共体和3亿工业人口的北美。

东西方工业体系复杂程度差不多,西欧、美国能造的苏联东欧也能造,苏联和东欧的生活水平跟西方还没有拉开太大差距。

赫鲁晓夫甚至能跟尼克松展开厨房辩论,在生活水平上与美国一较长短。

但集装箱革命来了。

廉价的海运价格让被海洋分割的西方工业体系联结成一个整体,国际贸易不再以原材料和制成品为主导,中间品成为海运的主流。

现如今,各国之间的贸易结构中,70%以上是零部件半成品,全球经济因为集装箱而变成一个整体。

这时候苏联阵营面对的是,加上日本的1亿工业人口后,被整合起来的7亿工业人口的西方工业体系。

4亿对7亿,在工业品的复杂程度、精细程度上,苏联到80年代就被西方压着打,东西方生活水平越拉越大,再也没有赢的希望。

当然,集装箱在搞垮苏联之前,已经把美国的工业体系搞得痛不欲生了。

动手的正是第一个吃到集装箱红利的日本。

日本工厂充分利用集装箱运输从工厂到工厂的特点,搞出了“精益生产“系统,将来自顾客和零售商或批发商的订货与工厂的生产系统直接挂钩。

集装箱就是工厂的仓库,集装箱运输就是工厂的传送带。

“精益生产”将生产中的一切库存视为浪费,强调对零库存的要求。

按照所需的量生产所需的零件和产品,从而大大降低了在制品和成品库存,减少流动资金积压,降低成本。

日本人是第一个将生产与集装箱运输结合起来的国家。

上世纪八十年代,日本产品以其价廉物美吊打美欧,美国五大湖工业区从此一蹶不振,成为铁锈地带,美国的汽车工业再也没有回到往昔的荣光。

美国产品都被集装箱武装起来的日本打得找不着北,更别提苏联了。

在东西方巨大的生活水平差距下,苏联人越来越质疑自身的社会主义体制,最终输掉了冷战。

说实话,苏联能撑到90年代已经非常厉害了,其他经济体早就在集装箱革命的浪潮下被迫转型。

上世纪70年代,美欧被迫去工业化。

去工业化现象最早始于美国,其制造业劳动力占总劳动者的比例,从1965年最高值的28%下降至1994年的16%。

在日本,其制造业就业比重的最高值是 27%(1973年,比美国迟8年),而到1994年则下降到23%。在欧盟15个国家中,制造业就业比例的最高值是30%(1970年),到1994年则迅速地下降到20%。

与此同时,发达国家服务业就业人数的比重均在上升。

美国服务业中的就业人数占劳动者总数的比重,则从1960年的56%上升至 1994年的73%。

从1960年开始,其他发达国家均出现类似现象。

上世纪80年代,拉美进口替代政策破产,拉美各国进入中等收入陷阱。

在集装箱革命之前,进口替代政策是可行的。

海运贸易成本高昂,世界本身就被海洋分割成各自独立的经济体,本土生产的成本天然比进口低。

拉美在二战后的进口替代政策非常成功,巴西甚至发展出了自身的航空工业。

但在集装箱革命之后,美欧日工业体系联成一个整体,巴西1.5亿、墨西哥不到1亿的工业人口,如何跟7亿工业人口体量的工业体系竞争?

再加上海运成本大降,在西方物美价廉工业品的冲击下,巴西、墨西哥等拉美国家越来越难维持进口替代政策,最终破产,陷入中等收入陷阱的泥潭之中。

当时间走到上世纪90年代,东欧剧变、苏联解体,也仅仅是集装箱革命落下的又一粒时代尘埃罢了。

时代大势,顺之者昌,逆之者亡。

集装箱革命,本质上是一场全球一体化革命,生产全球化,供应链全球化,将全世界分散的工业体系整合成为同一个工业体。

在这场革命浪潮中,欧美先知先觉,顺应浪潮,淘汰落后产业,开启第三次工业革命。

东亚没有历史包袱,充分利用后发优势,拥抱集装箱浪潮,从承接欧美落后产业开始,一步步成为全球经济第三极。

1980年全球20大集装箱港口有8个位于东亚。

2000年全球20大集装箱港口有10个位于东亚。

拉美国家后知后觉,当被集装箱浪潮拍死在沙滩上的时候,亚洲国家已经挤占了身位,从此以后就再也没爬出泥潭。

苏联则是不知不觉,抱着经互会硬顶着集装箱革命逆潮流而行,最终苏联的工业体系被全球工业体系拍碎,死无葬生之地。

苏联输掉冷战,其实不是输给美国,而是输给了集装箱革命带来的全球经济一体化浪潮,以四亿人口的工业体系螳臂当车,对抗全球工业体系,失败的命运早已注定。

说完了苏联工业体系如何走上末路,接下来我将论述为什么中国是“集装箱时代”的版本答案,而美国又为什么搞不成制造业回流。

我们都知道水运比公路、铁路运输便宜,但在集装箱出现之前,水运比铁路运输并没有明显的优势。

因为水运存在码头这个堵点,得依靠码头工人一点点搬运货物上船下船。

一艘跨大西洋的货轮,装船用6天时间,航行10天半,卸货再用6天时间,一次航运有一半时间花在码头上,货物航运成本的60%-75%都发生在轮船停泊在码头期间。

直到集装箱革命后,码头的装卸工作从港口搬到了工厂,从此港口不再成为物流堵点,集装箱成为工厂与工厂之间的传送带,全球供应链成为可能。

现如今,国际贸易一改50年前原材料和制成品为主导的状况,中间品成为海运的主流,各国之间的贸易结构中,70%以上是零部件半成品,全球制造业因集装箱而变成一个整体。

那么问题来了,在以集装箱为基础的制造业体系中,什么基础设施最为重要?

答案是深水良港和高速公路网。

前者保障制造业供应链系的干线运输,后者连接制造业供应链的毛细血管。

之所以要深水良港,是因为船越大,集装箱单位运输费用越便宜,制造业的成本就越低;

高速公路网也是同理,陆路运输越顺畅、越快速,成本越低。

第一个吃到集装箱红利的是日本。

1966年通过了“国土干线公路建设法”大建高速公路,并利用背山靠海的港口优势,日本发展出了京滨、名古屋、阪神、濑户内、北九州五大工业区,取代美国成为新的世界工厂。

日本之后,亚洲四小龙学习日本成功经验,同样利用深水良港和路网的成本优势发展制造业,上世纪1980年代到2000年,香港港、新加坡港、釜山港、高雄港曾长期霸榜全球集装箱吞吐量前五。

当然了,制造业是劳动密集型产业,有了港口和公路后也不能少了人。

幸好亚洲四小龙都是人口密集地区,新加坡、香港是百万级别,制造业发展更好的中国台湾是2000万级别,而韩国是5000万人口级别。

人口多寡决定了制造业集群的复杂度,亚洲四小龙没能取代日本成为新的世界工厂,因为日本的人口是亿级,而非千万级。

加入世界贸易组织(WTO)后,中国接棒日本的国家成为新的世界工厂,我们拥有十亿级人口。

那么问题来了,印度同样拥有十亿级的人口,而且早在1995年就加入世贸组织,印度为什么没能成为世界工厂?

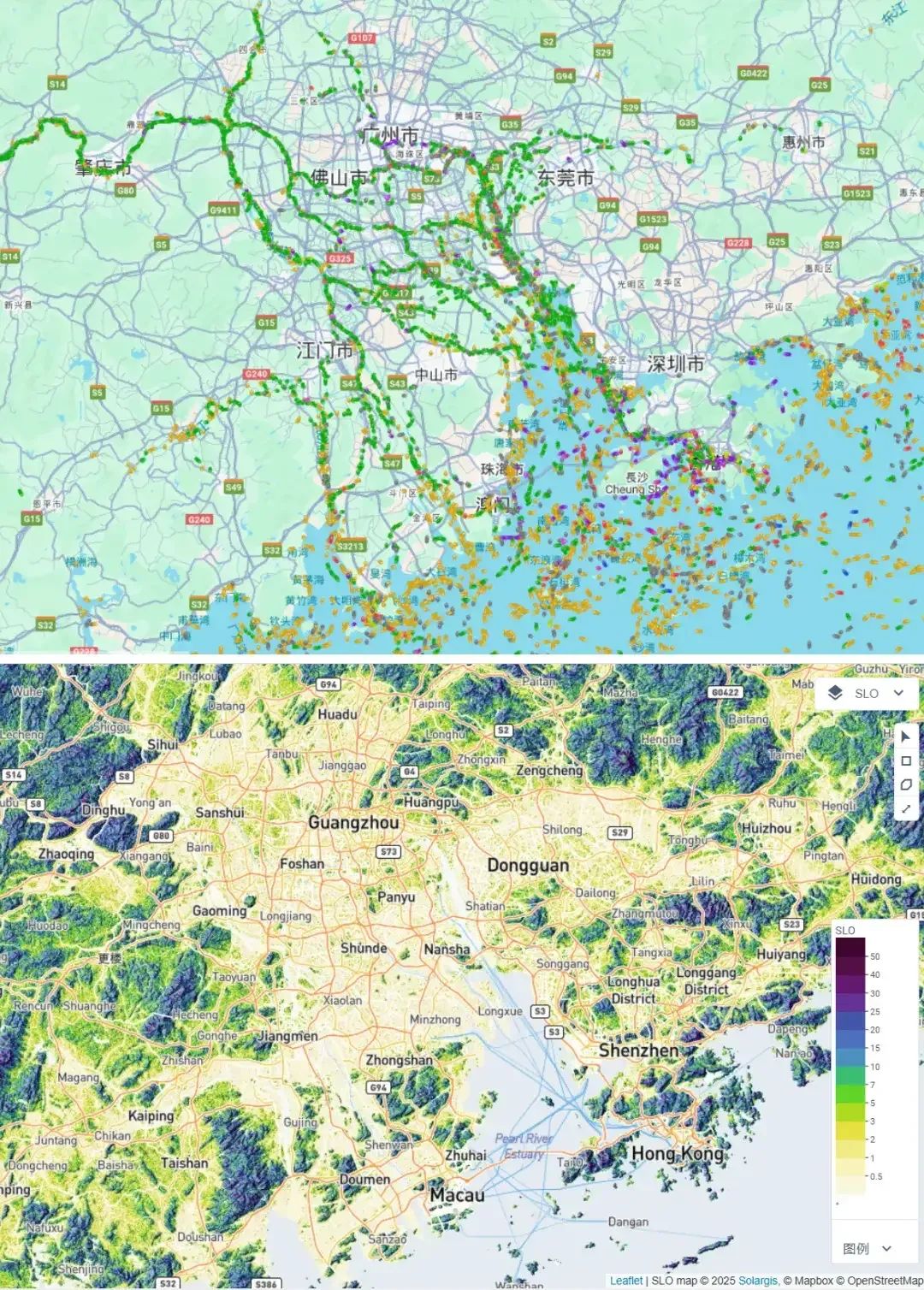

因为中国有长三角和珠三角,天然良港毗邻人口腹地,是“集装箱时代”的版本答案,得天独厚的制造业圣体。

良港的首要条件就是港阔水深,所以必须背山面海,沙滩、泥滩,肯定无法形成天然良港,大船无法靠近。

但问题是靠山的良港缺少平原,腹地狭小,人口少,不利于制造业发展。

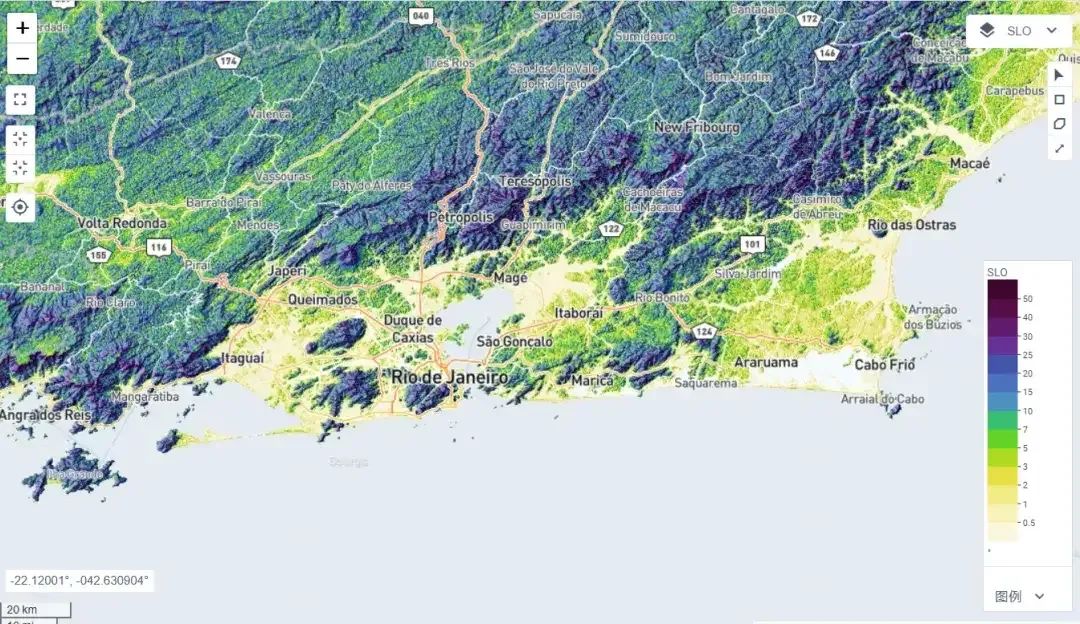

最为典型的便是世界三大良港之一的巴西里约热内卢。

港口条件确实独步全球,但周围全是山,没有足够的人口发展制造业集群。

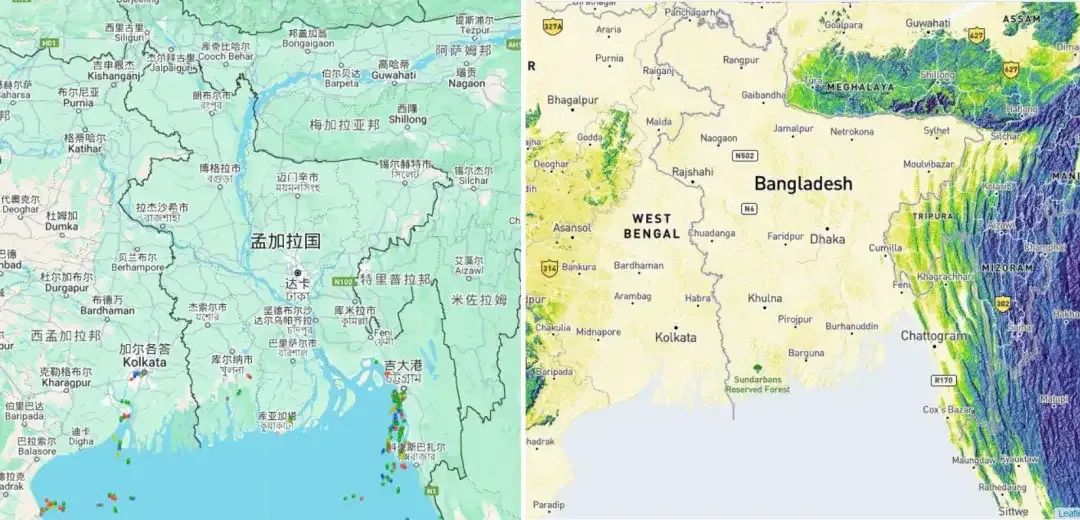

有良港的地方山多地峡,缺少腹地,但平原广阔、人口聚集的河口三角洲一般是泥质、沙质海滩,水深不够,缺乏建设深水港的条件。

比如人口密集的恒河三角洲,孟加拉国海岸线遍布千万年来堆积的泥沙滩涂,以至于港口只能建在距离首都达卡人口腹地100多公里的吉大港。

于是我们看到,相比中国深入内陆腹地的内河航运,印度的恒河完全没有航运价值。

少数现代化的制造业园区集中在沿海港口周边,无法深入内陆腹地,比如苹果最大的在印组装厂就在印度南部的钦奈港。

良港和平原只能二选一,要么山多地狭,要么人多无港,这是一对矛盾体。

所以日本和亚洲四小龙在山多地狭的沿海地区建成的都是条带状的滨海工业区,而不是连成块的平原腹地工业集群。

直到,“珠三角”迎来改革开放。

珠江三角洲那真的可以说老天爷喂饭吃。

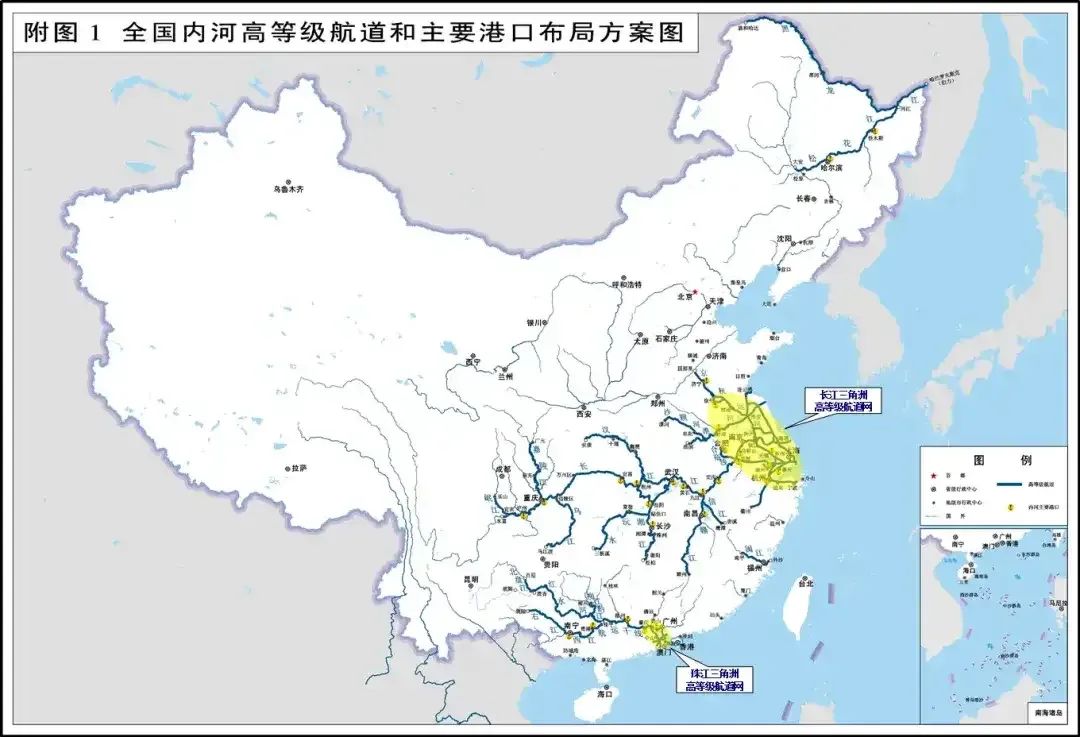

沿海多山有众多良港,腹地平原广阔人口众多,八门入海形成了天然的运河网络,珠三角就是发展制造业集群的天选之地。

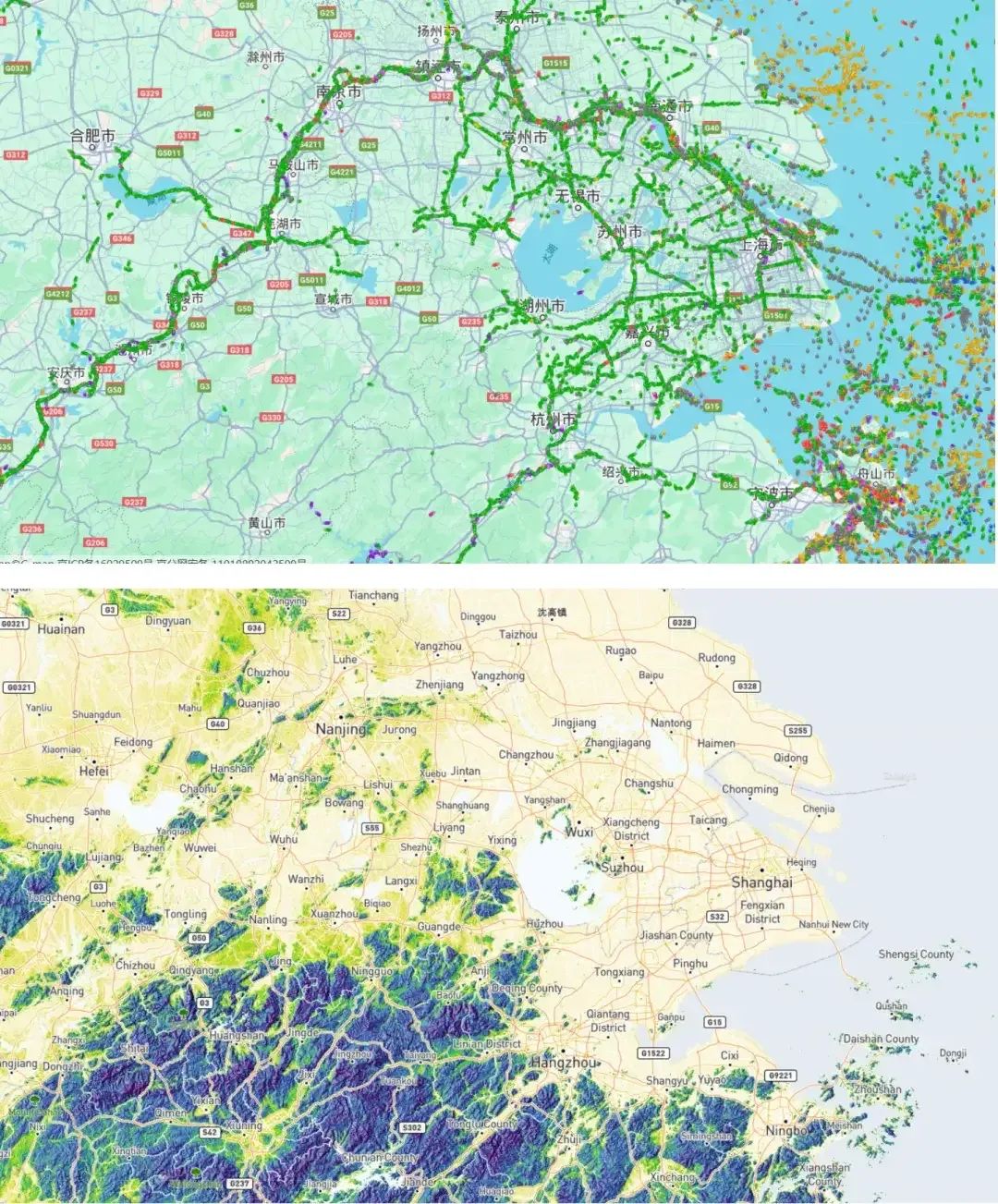

如果说“珠三角”是先天制造业圣体,那“长三角”就是后天制造业圣体。

相比珠江口动辄15米往上的深水良港,长江口经过疏浚后,上海外高桥港的水深依旧只有12米,所以上海才要经由跨海大桥到杭州湾外海建设洋山深水港,以便超大型集装箱船停靠。

我们看到,长三角除了逆天改命的上海港外,最大的港口是背山面海的宁波舟山港,而宁波、舟山已经处在长三角的边缘地带。

不过,长江好歹是全球第三大河,年径流量9600亿立方米,是美国密西西比河的1.7倍,年均输沙量1.13亿吨,仅为密西西比河的1/3。

所以长江的通航条件全球独一档,位于长江河口的上海外高桥港能停靠8万吨级的集装箱船,3.4万吨的集装箱船能深入长江腹地到达南京港。

经由3千多年的不断开发,长三角运河密布,河网密度相比珠三角有过之而无不及。

2024年货运量64.5亿吨,是全球第二名珠江的5倍,全球第三京杭大运河的8倍,全球第四密西西比河的13倍。

也正因为长江独步全球的内河航运,2024年苏州港吞吐量967万标准集装箱,成为全球唯一一个挤进前30的内河港口。

相比日本、亚洲四小龙这样的滨海工业区,长三角、珠三角才是真正的平原腹地工业集群,其中的关键便是发达的内河航运网。

内河航运带来了极致的成本优势。

首先就是工厂建设和设备更新成本,要知道很多工厂设备都是大件,这类运输超大、超长、超重、超宽件在公路运输行业叫特种运输。

公路运输这玩意儿不但需要资质,得给上级报备,沿途封路,勘测高度,一些太矮的路灯、红绿灯还得拆下来,运完之后再装上去,要多麻烦有多麻烦,还死贵。

但如果工厂就建在运河边上,工厂内部就有码头,直接水运吊装上岸是不是既方便又便宜?

在工厂建成后,大宗原材料、零部件通过水运进出又能省下一大笔费用。

同样1吨货物运送100公里,公路需要260元,铁路需要100元,而水运只需要13元。

一艘配员5人的5000吨级货船,其运力相当于333辆卡车和666名司机组成的车队。

比如号称“饿死不拉卷”的钢卷,公路拉个一卷钢卷都提心吊胆,换做水运轻轻松松上百卷,既实惠又安全。

所以在长三角,很多汽车工厂建在运河边上,并且自带码头,然后一船一船的钢卷从码头运进汽车生产流水线,成本比公路运输便宜得多。

除了钢卷,砂石、煤炭、铁矿、石油,乃至集装箱,都能从工厂码头直接水运进厂,制造成本比公路运输低,而成本就是竞争力。

长三角和珠三角的运河网络给中国带来了独步全球的制造业成本优势。

这些沿河修建的工厂形成制造业集群,上游和下游,设备厂和配套厂,工厂维修和设备更新,零部件厂和组装厂,一环套一环,带来的是制造业成本指数级降低。

现在知道为啥各省各地都在挖运河了吧,因为运河就代表了发展机会,就意味着长三角和珠三角的制造业转移。

所以相比印度、东南亚、墨西哥成为下一个中国,我更看好苏北、安徽、河南。

通过京杭大运河与淮河水系,通江达海,苏北、安徽、河南这些内陆地区的水运条件优越,有能力承接制造业转移,和长三角做制造业的分工配套,形成一个更加庞大的制造业综合体。

所以说中国是“集装箱时代”的版本答案。

全世界没有任何地方能在如此小的地域集中如此多的运河,密密麻麻,得天独厚,是制造业集群的天然沃土。

放眼全球,唯一能够摆得上台面的内河航运网只有欧洲。

但整个欧盟每年的内河航运才3.8亿吨,只有长江航运量的1/17,不到珠江航运量的一半。

相比欧洲,美国更不成体系。

密西西比河三角洲运河不成网,东海岸和西海岸工业区不互通,各自为战下,根本形成不了如中国长三角、珠三角这样的制造业集群。

曾经建立在铁路运输之上的美国制造业体系和五大湖工业区早已作古,四十年前就被“集装箱时代”的日本制造挤兑成了铁锈带。

美国当下的制造业同样是顺应了“集装箱时代”潮流,集中到了东海岸、西海岸、南海岸,成为三大滨海工业区。

下一个时代引领者毫无疑问是中国,以长三角、珠三角为龙头,以内河航运网为骨干的平原腹地工业集群正在中国建成。

密西西比河不是长江,也成不了长江,缺少内河航运网带来的成本指数级降低,美国的制造业竞争不过中国,制造成品越复杂、中间品越多,中国的成本优势就越大。

即便特朗普增加关税,搞闭关锁国,美国的本土制造也会因走私而无利可图,特朗普任何制造业回流的努力,最终都会在中美巨大的工业体系差距下成为镜花水月。

集装箱革命本质上是一场生产关系革命,集装箱革命带来的全球经济形势变化就是“生产关系反作用于生产力”的明证。

生产力就是战斗力,正如苏联输掉冷战那样,中美之争的命运早在美国生产力输给中国时就已注定。

赞

赞

赞

赞