赞

赞

1926年冬,湖北黄安,有个村叫做四角曹门。

四角曹门的吴家,是一户小地主,吴家22岁的少爷吴焕先,正在干全家人都觉得“大逆不道”的事情。

吴焕先当着一群衣衫褴褛的佃农,将厚厚一叠地契债据投入火盆,当火焰把地契借据以及"吴维棣"的印章吞没时,老佃农跪地哭喊:"三少爷,这田真归我了?"吴焕先说——“归你了,这地本就应该是大家的,我们就是要做到耕者有其田”。

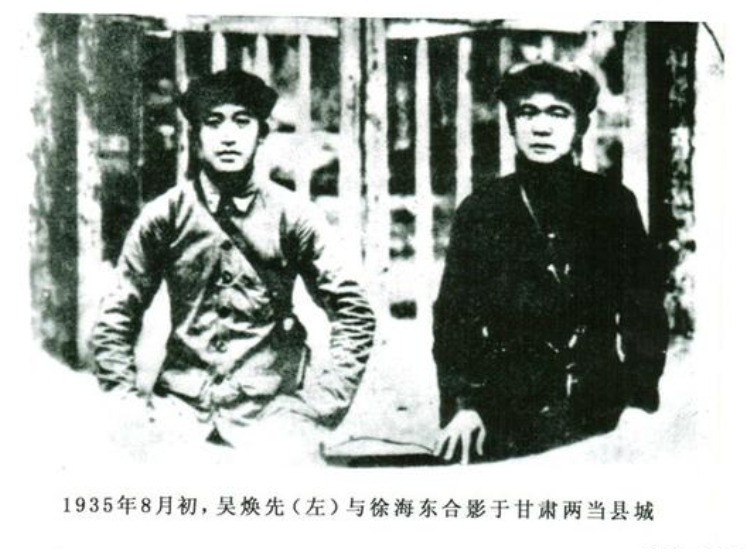

这位吴焕先,是后来大名鼎鼎的黄麻起义领导人之一,鄂豫陕苏区的创建人之一,还是红二十五军的政委,徐海东、陈子华是他的战友,韩先楚曾是他的警卫员。

如果旧社会地主阶级真的老实敦厚、慈悲善良,真的对佃户好,那么为什么在民国的时候,有那么多吴焕先这样的地主家庭出身的优秀年轻人,要背叛他们的阶级呢?

1907年7月28日,吴焕先出生于黄安县箭厂河四角曹门村,家里有几十亩土地,算得上小地主。吴焕先7岁时开始在四角曹门附近的朝阳寺读私垫,1923年考进麻城县职业学校。

在麻城共产党员王幼安的影响下,吴焕先在麻城接受了革命思想,开始信仰马克思主义。1924年放寒假回家过年时,吴焕先带回一张马克思的画像,贴在供桌上方。父亲看到后申斥说:“这是敬祖宗的地方,你怎么将这张像贴在这里?”他回答道:“他是革命的导师,照他的办法,就会创造出一个新社会来!”

吴焕先毕业后,回到四角曹门,脱去地主少爷的装扮,剃光了头,身着破衫,脚穿稻草鞋,深入贫苦农民之中,和他们促膝谈心,宣传革命道理,在箭河一带建立、发展党的组织,成立农民协会。

有一天,吴焕先碰到正在田边望着谷子发愁的佃户吴先恩,便凑拢去问:“今年谷子长得好吗?”

吴先恩回答道:“长得不错,一缴租就剩不多了。”

“你家要缴多少石?”

“要缴20石,把租一缴,就剩得不多了,一家9口怎么办啊?”

“不交租不行吗?”

“种地主的田怎能不交租!”

“能!世界上就有不交租的地方,把地主打倒了,就不交租了,谁种的田归谁……我们把地主的地分了,就不用交租了!”

要分田,首先要从自己家分起,吴焕先自己家就是地主,要革命,先自我革命。

秋收的时候,吴焕先将几家佃户债户请到家里。一面向他们宣传革命并表示道歉,一面将他们的租地契约和债务借据烧了个干净。他当面宣称耕者有其田,谁租种他家的田地就归谁所有,从今往后绝不向各户收租逼债,同时说服自己的父兄亲人,此后再也不做剥削阶级。这件事在当地引起很大轰动。穷人们奔走相告,说吴焕先:“揭竿而起,破家革命!”

吴焕先对当地贫苦农民和知识分子说:“穷人没有地种,没有房住,吃不饱,穿不暖,过着奴隶般的生活。我们要翻身得解放,必须组织起来。组织起来力量就大,没有组织起来的穷人就像一盘散沙;组织起来就像泥巴,捏成一块,打击敌人就有力量。”他迅速在当地建立起了农会等组织,带领穷人抗租抗税,与大地主们斗争。

吴焕先“自我革命”的代价也是巨大的,黄安和麻城的地主豪绅对他恨之入骨,这年冬天,极端仇视农民运动的地主豪绅,勾结地方民团,声言:“踏平箭场河,血洗四角曹门,灭绝吴焕先全家!”把吴焕先的父亲等六口人全给杀害了。

吴焕先的父亲、兄长、幼弟被乱刀砍死在水塘边,怀抱着婴儿的大嫂投塘自尽。一夜之间,门前的清水塘被染成血红。

1927年3月18日的《汉口民国日报》上,就曾有过报道:“吴焕先家内大小六口被杀尽……”

吴焕先回到家后,看到了六具的尸体,他说:“这个血债早晚要以血偿还。我吴焕先破家革命。一不做二不休,就是要革命到底,宁死不屈!”

1927年,在吴焕先的努力下,箭河地区共建立97个村农协,会员达到3400余人。在建立农民协会的同时,吴焕先等人还发动建立了妇女会、少先队、儿童团等群众组织。随着农民协会的建立,吴焕先带领贫苦农民,发起抗捐、抗债、抗租、抗税、抗课的“五抗”运动,向地主阶级展开了反剥削、反压迫的斗争。

吴焕先还创办了“三堂红学”,他一方面向贫苦农民宣传反帝反封建的革命思想,提高他们的阶级觉悟,在红学中发展党员,树立党在红学中的领导核心地位;另一方面又组织学员苦练杀敌本领,使三堂红学成为黄安县最早的一支农民革命武装。在三堂红学的影响下,周围七八个村子都轰轰烈烈地闹起革命来。

吴焕先向红学学员讲:“我们办红学就是要团结起来和地主斗争。一根小竹子一折就断,捆成了扫帚,就百折不断。地主豪绅好比大树,一个人搬不倒,大家一齐搬,就可以把它搬倒。”

1927年9月,吴焕先领导当地农民群众举行了“九月暴动”。11月,又率紫云区农民武装参加黄麻起义,在黄麻起义中,吴焕先率领的农民武装是攻城的主力,吴焕先率部攻入北门后直捣县衙,活捉了反动县长黄守忠和许多贪官污吏、土豪劣绅,打开监狱释放了被捕群众。14日早晨,战斗胜利结束,18日,成立了黄安工农革命政府和工农革命军鄂东军。

吴焕先是黄麻起义的领导人之一,也是鄂豫皖根据地的创始人之一。

1930年6月下旬,鄂豫皖边第一届工农兵代表大会在光山县王家湾召开,成立了鄂豫皖边区苏维埃政府,甘元景任主席,吴焕先任苏维埃党团书记。

1931年11月,红四方面军成立后,吴焕先担任红二十五军政委。不久,又调任红四方面军总政治部主任。

1932年10月,红四方面军主力离开鄂豫皖苏区后,吴焕先表现出非凡的组织才能,他在湖北黄安檀树岗重建红25军,几天之内就把军部、2个师和2个特务营组建起来,共7000余人。

在敌人“清剿”和“封锁”下,红军生存非常困难,吴焕先的母亲陈氏带着儿媳曹干先沿村乞讨,然后乞得的半袋杂粮背进深山送给红军,自己以野菜果腹。某日送粮归途,陈氏为躲避"清乡团"藏入自家杂货铺夹墙,竟活活饿死在尺宽暗格中。1933年5月,吴焕先的妻子曹干先背着最后半袋粮蹒跚上山,当时吴焕先正在指挥作战。她凝望丈夫背影良久,终未唤他——三日后,怀孕的曹干先饿毙在荒草丛中。

1934年4月,红25、红28军合编为红25军后,吴焕先任政治委员,奉中共中央指示,与新任军长程子华、副军长徐海东率部进行长征,冲破了数万国民党军的围追堵截,经由大别山、桐柏山、伏牛山进入商洛山中,胜利实现了第一步战略转移任务。

入陕后,在代军长程子华、副军长徐海东均身负重伤的危难关头,吴焕先一肩独挑重担,沉着冷静地指挥部队行动、作战,粉碎敌人两次重兵“围剿”,创建了新的鄂豫陕革命根据地。

1935年7月,吴焕先率部北出秦岭,威逼西安。在这次行动中,吴焕先根据敌人口供和《大公报》所载消息,获悉中央红军与红四方面军已在川西会师并有北上动向的消息,毅然作出了西进甘肃,以威胁敌人后方,策应和迎接主力红军北上陕甘的正确决策。

7月16日,红25军4000人马由长安县沣峪口西征北上,第二次踏上长征之路。部队西出秦岭,北过渭河,驰骋陇南、陇东,翻越六盘高峰,截断西(安)兰(州)公路,沿途攻占两当、秦安、隆德县城。数次打退各路国民党军的围追堵截。他们回师占领天水,势如破竹逼进西安,吸引了大量的敌军回撤,不断胶着激战,大大减轻了中央红军的压力。

1935年8月21日,红二十五军南渡泾河支流汭河时突遇山洪。部队半渡之际,国民党军二〇八团从后方杀来。危急关头,吴焕先率军部交通队、学兵连等非战斗人员直扑敌阵。警卫员姚小川回忆:"政委举着大刀冲在最前,白衬衫在雨中亮得刺眼"。

当战士们夺下制高点时,吴焕先胸口中弹倒地。他弥留之际手指着北方,对徐海东说:"海东同志……请替我……见毛主席……"

愤怒的红军全歼敌军,击毙了国民党二零八团团长马开基。

徐海东将军亲手为多年患难与共的战友小心翼翼地擦干每块血迹,穿上干净的军装,徐海东还执意要把他埋在北面河的对岸,因为那里离陕北近些,以了却吴焕先希望部队坚定北上的心愿。

整个红25军,平均年龄只有15岁,队伍中甚至还有一大群十二三岁的小红军,人还没有枪高,大部分是鄂豫皖根据地在战斗中牺牲的烈士遗孤,他们和吴焕先一样,对反动派白匪军有着血海深仇……这是一支娃娃军,他们平时最尊重的,就是徐海东军长和吴焕先政委。

吴焕先下葬那天,红二十五军的少年红军们抬着政委吴焕先的棺木过一条大沙河去对岸掩埋,站在水里,全军扶棺,哭声一片,响彻整个山谷……

但是,吴焕先的坟冢并没有保存下来,丧心病狂的敌人掘开裹着红军军旗的棺材,将遗体拍照邀功后弃之荒野。当泾川县党史办1953年寻访时,百姓只记得"红军大官被扔进涝池淤泥中",再也找不到了。

吴焕先生前常说:"大别山的红旗不能倒!"

他牺牲之后25天,红二十五军率先抵达陕北,带去七千生力军和缴获的电台药品。教员获悉战报后赞叹:"红二十五军远征为中国革命立了大功,吴焕先功不可没!"

红二十五军,人人都记得吴政委。

后来的名将韩先楚,当年是吴焕先的警卫员,他把吴焕先的遗照珍藏一生,当年的伤员张波,将吴焕先赠与的毛毯保存了三十年,1962年捐给中国革命博物馆。

吴焕先烈士的遗骸虽然找不到了,但湖北红安、河南新县、甘肃泾川、兰州烈士陵园,都各自都为他立了衣冠冢。

1985年鄂豫皖苏区首府烈士陵园立碑时,碑文中是这样描述吴焕先的——“没有田产,没有骨殖,唯有烧毁地契的火光永远照亮中国革命史册”。

赞

赞

赞

赞