赞

赞

01

公元前311年,秦惠文王薨逝,为秦国连横奔走多年的张仪被秦国群臣弹劾,无奈远走魏国,一年后去世,继承王位的秦武王则任命樗里疾为右丞相,辅佐他处理秦国的军政事务。

樗里疾是秦惠文王的弟弟、秦武王的叔叔,典型的宗室重臣。

秦武王任命樗里疾为右丞相,意味着他要把商鞅、张仪等关东贤士把持的军政大权,收归秦国旧贵族和嬴姓宗室的手里。

樗里疾,便是这两方势力的总代表。

这是一个“我是谁、为了谁、依靠谁”的问题,关系到秦国政权的根本性质,丝毫马虎不得。

但秦武王百般算计,还是失败了。

秦武王身强体健,颇有战场猛将的风范,日常运动就是摔跤、搏斗、角力,号称“好以力戏”,爱屋及乌之下,任鄙、乌获、孟说等秦国力士都被提拔到高位,做了大官。

公元前307年8月,秦武王和孟说比赛举鼎,结果鼎太重了,秦武王的力气不足,被鼎给压垮了身体,随即重伤而亡。

因为秦武王没有儿子,所以有资格继承王位的,只有秦惠文王的其他儿子、秦武王的异母弟弟们。

而在这场王位争夺战中,在燕国做质子的公子稷,成为最后的赢家。

公子稷能成功,有两个重要条件。

其一是赵武灵王想干涉秦国内政,扶持一个“亲赵政府”,便利用赵国靠近燕国的有利条件,到燕国迎接公子稷并送回秦国。

其二是公子稷的母亲芈八子有个同母异父的弟弟,名为魏冉,此人在秦惠文王、秦武王时期便出仕做官,经过多年的历练积累,现在已经拥有相当强悍的政治资本。

正是魏冉在秦国都城咸阳做内应,从赵武灵王的手里迎回公子稷,并排除其他强有力的竞争对手,公子稷才能得到秦国群臣的拥护,登上王位。

在这样的背景下,公子稷成为秦昭襄王,芈八子成为宣太后,魏冉则以将军的身份,卫戍咸阳。

秦昭襄王的母亲宣太后是楚国人,立下拥立、从龙大功的魏冉,政治身份自然是楚国外戚。这就意味着,秦国的军政大权脱离秦国旧贵族和嬴姓宗室,流落到楚国外戚之手。

这样的结局,秦国旧贵族和嬴姓宗室非常不满意,秦昭襄王即位的同年,他们便准备起兵叛乱,重新夺回权力。

但对于宣太后和魏冉等人来说,他们去国千里、与魑魅魍魉为群,如果不能利用千载难逢的机会攀登到权力顶峰,将死无葬身之地。面对秦国旧贵族和嬴姓宗室的夺取叛乱,除了血腥镇压以外,他们别无选择。

于是,魏冉凭借“外戚、将军、卫戍咸阳”的身份征召了大批盟友和兵马,以绝对的实力诛杀准备发动叛乱的宗室、公子、秦国旧贵族,并逼死秦惠文王的正室王后,将秦武王的正室王后驱逐回魏国。

那些没有参与叛乱但有野心的公子,自然也难逃魏冉的屠刀——

“昭王即位,以魏冉为将军,卫咸阳。是岁,庶长壮及大臣、诸公子谋作乱,魏冉诛之。及惠文后皆不得良死,悼武王后出居于魏,王兄弟不善者,魏冉皆灭之。”

经此一战,秦昭襄王没有了竞争对手,秦国宗室大为削弱,宣太后和魏冉的权力得到巩固,简直是一举三得,性价比高的没边了。

至此,宣太后和魏冉正式执掌军政大权,登上秦国的铁王座,威震秦国。

秦昭襄王则因为年纪幼小,没有独立处理事务的能力,暂时不涉及权力,成为宣太后和魏冉的橡皮图章。

02

随着宣太后和魏冉上位,宣太后的同父同母弟华阳君芈戎、幼子高陵君公子悝、泾阳君公子芾等直系亲属也纷纷登台,成为宣太后和魏冉势力的延申,拱卫在他们的铁王座周围。

除了宣太后的地位超然以外,魏冉、芈戎、公子悝、公子芾便称为秦国四贵。

这样的权力结构,看似侵蚀了秦昭襄王的权力和地位,给人一种“秦人只知太后和四贵而不知有王”的印象,但要知道,秦昭襄王即位前只是不受宠爱的年幼质子,没有任何政治基础,他能即位为王,完全靠宣太后和魏冉的扶持。

可以说,宣太后和魏冉就是秦昭襄王的天使投资人、秦国政权新班子的原始股东。

而秦昭襄王即位以后,要坐稳王位并弹压秦国旧贵族和嬴姓宗室,又必须依靠和他利益捆绑的人,短期来看,他能放心依靠的人也只有宣太后和四贵。

在这样的背景下,秦昭襄王和宣太后、四贵就没有根本性利益冲突,反而是共生共存的关系。宣太后和四贵凭借秦昭襄王执掌秦国军政大权,秦昭襄王依靠宣太后和四贵坐稳王位。

阴差阳错之间,秦国出现了一个稳定的统治班子。

既然秦国的统治班子没有根本性利益冲突,那么秦国便没有太大的内耗,完全可以集中秦国的军政力量四面出击,开疆拓土。

于是,秦国经过秦孝公和商鞅变法、秦惠文王和张仪奠基,终于迎来猛烈的爆发期——

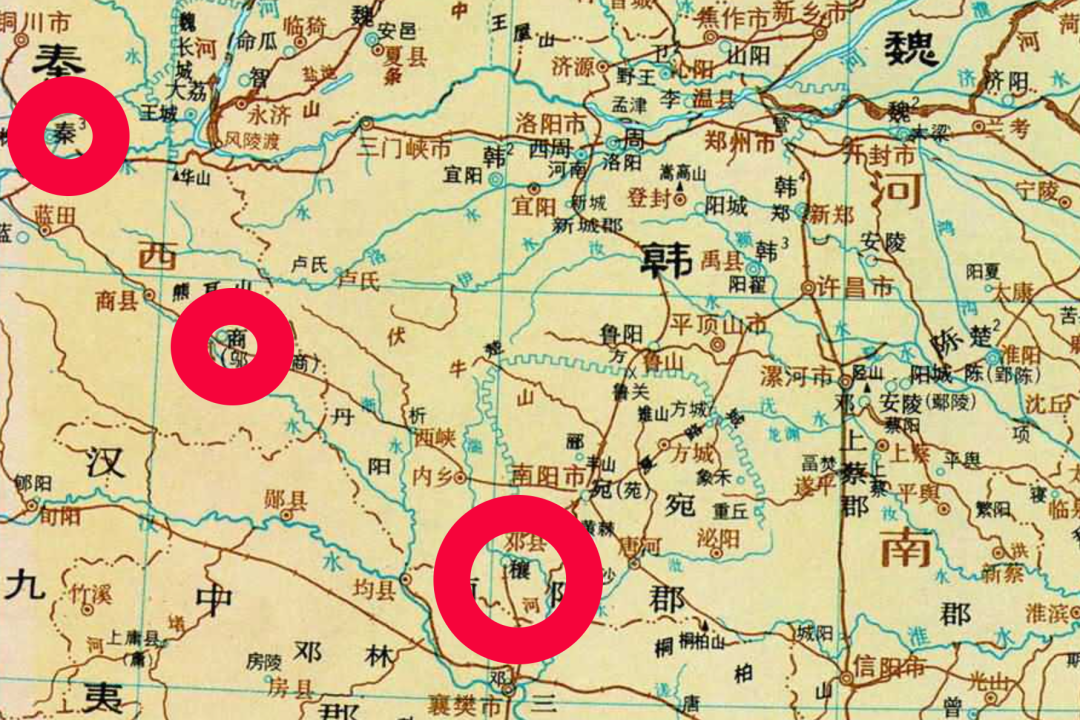

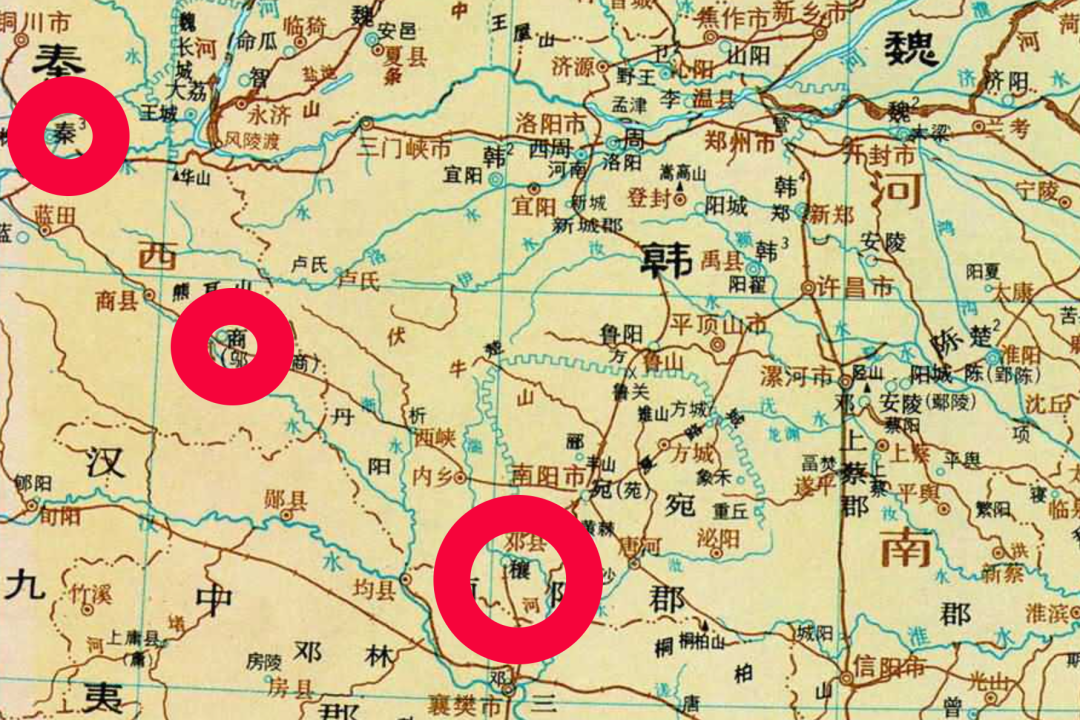

公元前303年,秦攻魏蒲阪、晋阳、封陵,将疆土开拓到黄河以东,占领现在的山西运城永济一带,拥有了征伐三晋的地理优势。

公元前301年,秦国攻取韩国穰县,将秦国势力深入河南南阳一带,初步打通了咸阳—商於—武关—南阳盆地的交通要道,随时可以进一步经略中原。

做完这两件事,秦国便凭借山西河东和河南南阳的地理优势,对关东六国形成钳形攻势,真正奠定了“灭六国合天下”的基础。

随后,秦国见赵武灵王在位,赵国国力蒸蒸日上,便暂时放弃征伐三晋,转而掉头向南,重点征伐楚国——

公元前301年,秦庶长奂会韩、魏、齐兵伐楚,败其师于重丘,杀其将唐昧,遂取重丘(河南驻马店泌阳县)。

公元前300年,秦华阳君(芈戎)伐楚,大破楚师,斩首三万,杀其将景缺,取楚襄城(河南许昌襄城县)。

公元前299年,秦人伐楚,取八城。

宣太后和魏冉、芈戎都是楚人,他们指挥秦军伐楚夺城,不仅是因为他们执掌了秦国、利益都在秦国,只能抛弃母国楚国的利益,同时也是因为重丘和襄城都在南阳盆地周围,地理位置非常重要。

一旦秦国攻取这两座城池,便可以开拓秦国在南阳盆地的势力范围,并通过南阳盆地这个地理枢纽,把楚国和韩国隔绝开来,取得北攻韩、南伐楚的地理优势。

为了进一步削弱楚国、打击楚国的士气,宣太后和魏冉还以秦昭襄王的名义,约楚怀王到秦国武关会盟,结果楚怀王刚到武关就被秦军扣留,要楚怀王把巫郡、黔中郡割让给秦国。

楚怀王受辱,宁死不屈,楚国又把在齐国做质子的太子迎回来,拥立为楚顷襄王,才破解宣太后和魏冉的谋划。

宣太后和魏冉见谋划失败,大怒,又一次出兵伐楚,取得“斩首五万、取十六城”的战果,打的楚国元气大伤。

三年后,楚怀王在秦国郁郁而终。

到了公元前293年,赵武灵王已死在沙丘,赵国经过变乱国力日衰,再无力统领三晋抵御秦国,于是秦国又暂时放弃伐楚,掉头向北,重新开始经略北方。

这一次战略调整,魏冉还向宣太后、秦昭襄王推荐了一位他亲自发现、亲自培养的战略人才,白起。

白起是陕西郿县人,极有可能是秦穆公大将白乙丙的后裔,典型的秦国旧贵族出身,土生土长的秦人。

魏冉推荐白起,其实就是楚国外戚从秦国后起精英中,选拔了一位值得信任且能力超强的人,促成楚国外戚和秦国本土势力的合流。

事实证明,魏冉的政治战略是正确的,白起也确实是值得信任的秦国精英,秦军在白起的指挥下,攻城略地势如破竹,几乎无人可挡——

公元前293年,白起指挥秦军在伊阙击败魏、韩联军,斩首二十四万,夺取五座城池,战后被封为秦国国尉。三年后,魏国割让黄河以东四百里地、韩国割让二百里地给秦国。

公元前289年,白起和司马错统兵伐魏,攻克大小六十一座城池。

公元前287年,秦攻赵,拔新垣、曲阳。

公元前286年,秦司马错击魏河内。

公元前280年,白起败赵军,斩首两万,取代光狼城。司马错发陇西兵,因蜀攻楚黔中,拔之。楚献汉北及上庸地。

公元前279年,白起伐楚,取鄢、邓、西陵。

可以看得出来,秦国在这一阶段的主要战略目标是三晋,两次伐楚其实是搂草打兔子,顺势而为罢了。如果楚国能利用长达二十年的战略窗口期,对内清理积弊,对外整兵备战,其实是有机会提振国力、止住下滑趋势的,起码不至于滑落到亡国的边缘。

但,楚国没有把握住这一战略窗口期,楚顷襄王不仅“淫逸侈靡,不顾国政”,甚至还想效仿楚庄王北上问鼎,取代周朝,谋取“天子”的尊称。

可以说,楚顷襄王把楚国治理的乌烟瘴气,一日不如一日。

既然如此,秦国还有什么可顾忌的呢?

公元前278年,白起指挥秦军南下,一战攻破楚国郢都、焚烧夷陵,楚军不战而散,楚国郢都一带成为秦国的南郡。随后,白起又指挥秦军攻破楚国巫郡、黔中郡,这两个地方被整合为秦国的黔中郡。

楚怀王没有签订条约割让的西南地区,秦国用武力亲自占下来了,白起也凭借伐楚的战功,受封为武安君。

战后,楚顷襄王逃往城阳(河南周口淮阳),非常悔恨曾经的荒唐行为,便把以前排挤出楚国的贤臣庄辛召回来,问他:“今事至于此,为之奈何?”庄辛听到楚顷襄王的问题,便说了一句名言:

“见兔而顾犬,未为晚也。亡羊而补牢,未为迟也。臣闻昔汤武以百里昌,桀纣以天下亡。今楚国虽小,绝长续短,犹以数千里,岂特百里哉。”

我们楚国的资本仍然雄厚,只要您痛改前非,我们还有机会。

那以前的问题出在哪里呢?

庄幸给楚顷襄王举了几个例子。蜻蜓每天自由翱翔,无忧无虑,以为没有外患,结果一介五尺童子就能捕捉它。黄雀低头吃米抬头飞翔,以为没有天敌,却不知手握弹弓的公子王孙随时能把它打下来。黄鹄翱翔江海间,以为天高地远,谁知也能被猎人射中......您做为楚王,不以国家社稷为忧,整天宠幸奸臣游山玩水,怎么可能保住楚国呢?

庄幸的意思,其实就是“生于忧患而死于安乐”,做为一国国君,没有危机感就是最大的危机,楚顷襄王就是由此败亡的。

楚顷襄王一听,大惊失色,这才明白自己做错了,于是封庄幸为阳陵君、执圭,让他辅佐自己重振楚国。

但,楚顷襄王醒悟的太晚了,五十五年后,楚国便灭亡了。

不过,庄辛的论断仍然是有意义的,以上这段话被后人选入《古文观止》,取名为《庄辛论幸臣》。

03

从秦昭襄王即位到白起伐楚立功,时间跨度将近三十年。

在这漫长的三十年中,秦昭襄王和宣太后、魏冉不能说亲密无间,但基本没有太大的嫌隙,总体上能保持良好的合作关系,维护共同的政治利益。

如果没有意外发生,秦昭襄王和宣太后、魏冉的合作关系,一定可以留下一段政治佳话,供后世千载传颂,秦昭襄王本人则会以弱势傀儡国君的身份,出现在后世的史书里。

可意外偏偏就发生了。

公元前270年,秦国出兵伐赵,结果被赵国大将赵奢击败,死伤惨重,赵奢由此被赵惠文王封为马服君,和廉颇、蔺相如地位等同。

秦国出现这么严重的大事,虽然没有到生死存亡的关键时刻,但毫无疑问是遇到一道大槛,正需要君臣合力渡过难关。然而就在这个时候,魏冉却准备利用秦国的国力经营自己的封国,不再以秦国利益为重了——

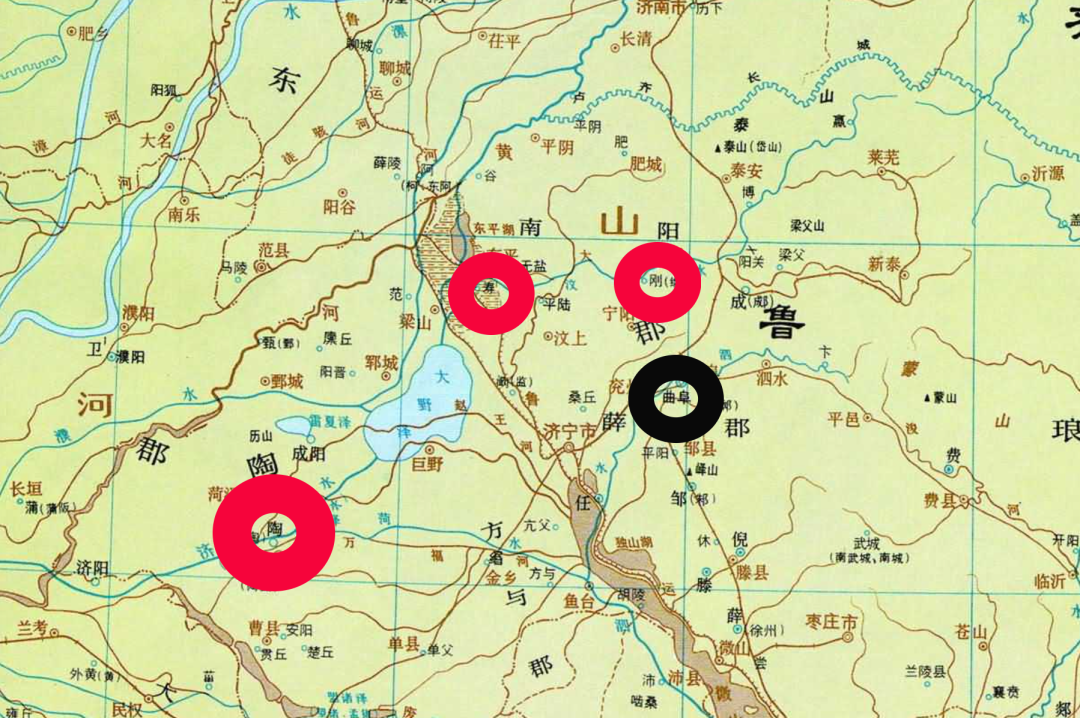

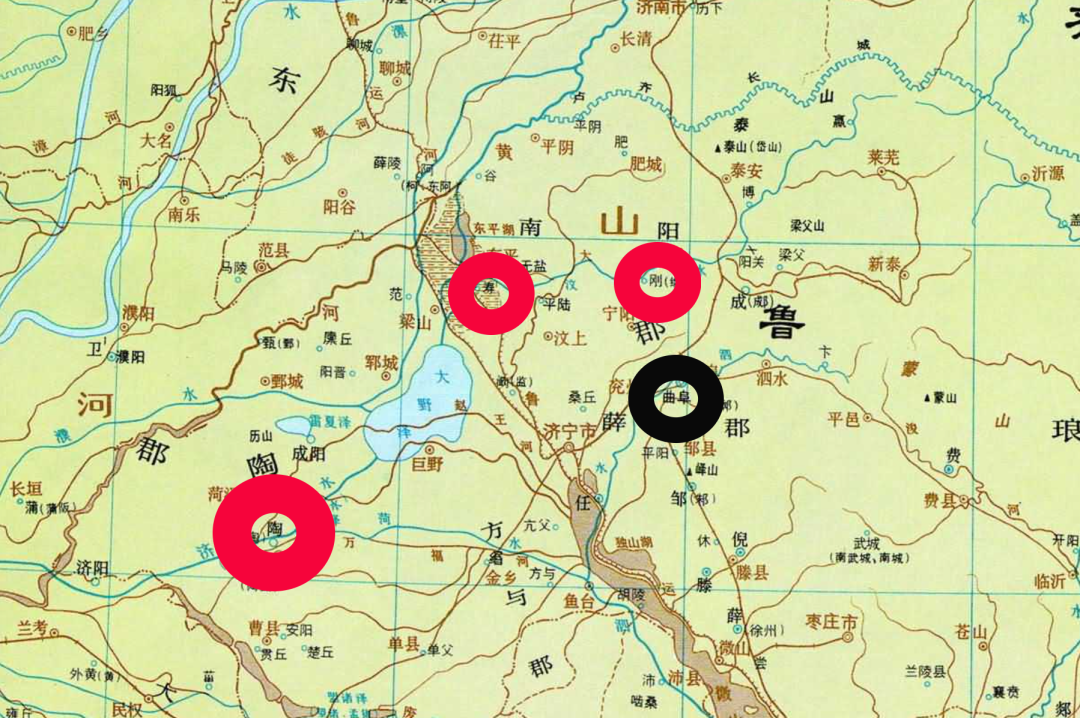

“穰侯言客卿宠于秦王,使伐齐,取刚、寿以广其陶邑。”

早在二十年前,魏冉就被封为穰侯,封地在穰县和陶邑。其中穰县在河南南阳一代,属于秦国重点经营的战略地区,陶邑在山东菏泽地区,不知什么时候归属的秦国,因其处于菏水和济水的交界处,毗邻齐、楚、魏、赵等国,故而拥有“诸侯四通”的水运条件,富甲天下。

正因为穰县和陶邑的政治经济条件天差地别,所以魏冉在两块封地中,重点经营的便是陶邑。

而刚邑在山东宁阳县东北,紧邻汶水,寿邑在山东东平县以南,位于汶水和大野泽之间,这两座城邑和陶邑连在一起,正好形成“分割齐鲁、包围曲阜”的态势。

明白了三座城邑的地理关系,我们便可以对魏冉的谋划,做一些合理的分析。

他命客卿向秦昭襄王提出伐齐,夺取刚邑和寿邑,根本目的是把陶邑、刚邑、寿邑连成一片,逐步蚕食衰落数百年的鲁国土地,然后取鲁国而代之,建立起自己的国家,和秦、齐、赵、魏、楚等国并肩而立。

可以说,魏冉是想向秦国贷款,创自己的家业,继晋国六卿和齐国田氏之后,走出第三条权臣上位的道路。

魏冉的设想很美好,但在秦昭襄王看来,魏冉不再以秦国的利益为重,并流露出极强的野心,那么魏冉和自己便不再有共同的利益,以后也不再是同路人,迟早要分道扬镳。

这个提议的背后,有没有宣太后的支持呢?

秦昭襄王并没有证据来否认这一点。

于是,君臣母子间长达三十年的互信关系,就此破裂。

而秦昭襄王和魏冉之间的裂痕,被一个落魄士人敏锐的捕捉到了,他将利用人性的弱点,继续撕开这道裂痕,最终取代魏冉在秦国的地位,建立自己的功业。

这个落魄士人,名为范雎。

04

范雎是魏人,早年间曾跟随魏国中大夫须贾出使齐国,齐襄王听闻范雎有辩才,便出于爱才之心,给他送去大量的金、牛、酒等物品。

范雎没有拒绝,照单全收。

实事求是的说,一国工作人员私下收受别国礼物,事后还不请示不汇报,很难不让人怀疑他的动机。在这样的背景下,须贾便怀疑范雎向齐国出卖魏国情报,回去就把这件事汇报给魏相魏齐。

魏齐听闻以后,大怒,亲自执鞭把范雎毒打一顿,然后装在筐子里、放置在厕所中,准备把范雎扔进厕所溺死。

不过,范雎命不该绝。

范雎在求生本能的驱使下,向看守他的人许诺:“能出我,我必有厚谢”,可能看守者也很欣赏范雎的辩才,真的把他给放了。

过了一段隐姓埋名的日子以后,公元前270年,范雎听闻秦国谒者王稽出使魏国,便和嗅到猎物的狐狸一样,连夜前来求见,并用无双的辩才将其打动。最终,王稽带着范雎一起返回秦国,推荐给秦昭襄王。

事实证明,范雎真的是揣摩人心的高手。

尚未见面,范雎就在秦宫里到处晃悠,而且是专门往宫女、嫔妃居住的永巷走,秦国宦官见状,立即喝止:“大王到了,停下!”但范雎说道:“秦安得王,秦独有太后、穰侯耳。”

一句话,便点明了秦昭襄王最关心的问题。

果然,秦昭襄王听到范雎的话,随即明白了范雎的意思,便带他进入宫殿、屏退左右,恭敬有礼的问道:“先生何以幸教寡人?”既然你明白我最关心的事,那就告诉我如何解决吧。

如此问了三遍,范雎才开口说了一大段话,其中几句是这样的:

“今臣,羁旅之臣也,交疏于王,而所愿陈者,皆匡君臣之事,处人骨肉之间。愿以陈臣之陋忠,而未知王心也,所以王三问而不对者是也。”

“臣非有所畏而不敢言也,知今日言之于前,而明日伏诛于后,然臣弗敢畏也。大王信行臣之言,死不足以为臣患,亡不足以为臣忧,漆身而为厉,被发而为狂,不足以为臣耻。”

我是刚到秦国的外臣,但要说的话影响很大,不知大王您能不能接受,所以才再三试探。既然大王三次询问,说明您确实想解决问题,现在我看到了您的决心,便可以毫无顾忌的说了,即便身死族灭也不后悔。

这番言行,不仅试探出秦昭襄王想解决宣太后和魏冉的迫切心理,也摆足了隐士高人的姿态、提高了自己在秦昭襄王心目中的地位,还向秦昭襄王表达了“愿为其赴汤蹈火”的忠心,又是一举三得。

秦昭襄王则回应道:

“事无大小,上及太后,下至大臣,愿先生悉以教寡人,无疑寡人也。”

一君一臣,就此定交。

以上这段对话,便是《古文观止》里的《范雎说秦王》。

那范雎给秦昭襄王提出什么建议了呢?

远交近攻。

这四个字的表面意思是,秦国出兵远征,即便打败敌国也限于地理、空间等因素,无法占有敌国土地,空耗钱粮而已。与其做无用功,不如集中秦国资源,讨伐周边的邻国,只要战胜,就能开拓秦国疆土,获得实际利益。

“今王不如远交而近攻,得寸则王之寸也,得尺亦王之尺也。”

但如果结合秦国的政局、秦昭襄王的处境来看,范雎的这条建议可谓是相当毒辣。

魏冉刚提出远征伐齐,范雎便提出远交近攻,很明显,范雎的这个建议是针对魏冉的。

一旦秦昭襄王接受了范雎的建议,远交近攻在秦国朝堂获得支持,那么秦昭襄王便有充足的理由否决魏冉的伐齐建议,打击宣太后和魏冉的政治势力,巩固自己的权力和地位,更为秦国的长远发展奠定基础。

可以说,魏冉和范雎代表了秦国的两条路线,而在这两条路线中,范雎的路线更符合秦昭襄王的个人利益,符合秦国的国家利益。

在这样的背景下,范雎提出的远交近攻,便得到秦昭襄王的认可,范雎也被任命为秦国客卿,参与谋划军国大事。

魏冉的伐齐建议,自然被否决了。

05

范雎抓住千载难逢的机会,一举翻身,做成曾经梦寐以求的事情,但,参与谋划军国大事不是范雎的终点,远交近攻也不是秦昭襄王的终点。

他们两人合作的最终目标是,扳倒宣太后和魏冉,独霸朝纲,重新梳理秦国的国家战略。

为了这个目标,他们两人整整隐忍了四年。

等到公元前266年,秦昭襄王和范雎的关系日益亲密,合作的越来越愉快,远交近攻也逐渐被秦国朝堂接受,魏冉的路线渐渐落入下风。

范雎认为,时机到了。

于是,范雎向秦昭襄王说:

“臣居山东时,闻齐之有孟尝君,不闻有王。闻秦有太后、穰侯,不闻有王。夫擅国之谓王,能利害之谓王。今太后擅行不顾,穰侯出使不报,华阳、泾阳击断无讳,高陵进退不请,四贵备而国不危者,未之有也。”

宣太后和魏冉等四贵不废,您就不是真正的秦王,而秦国政出多门便会产生内耗,严重损害秦国国力,给秦国造成生存危机。

大王,该下决断了,不能再拖了。

范雎的意思,秦昭襄王自然是心领神会,于是他顺着范雎的话,宣布废除宣太后的地位,并将穰侯魏冉、华阳君芈戎、高陵君公子悝、泾阳君公子芾逐出函谷关外。

由于秦昭襄王和范雎准备充分,这场权力更替,没有激起丝毫波澜,便顺利完成了。

事后,范雎晋升为秦国丞相,封应侯,取代魏冉执掌秦国军政大权,秦昭襄王则通过范雎和远交近攻路线,取代了宣太后的生态位,真正成为一言九鼎、威震秦国的王。

秦国的两条路线之争,最终以秦昭襄王和范雎的胜利,落下帷幕。

不过,历史永无终止。

六年后意外爆发的一场大战,成为远交近攻现世以来的最大危机,魏冉留下的大将用超强的军事能力平息了这场危机,同时他也为魏冉的落幕写下最后一笔注脚。

世事之讽刺,莫过于此。

过段时间,我们就来聊聊《长平之战》的众生相。

赞

赞

赞

赞

已有0人赞