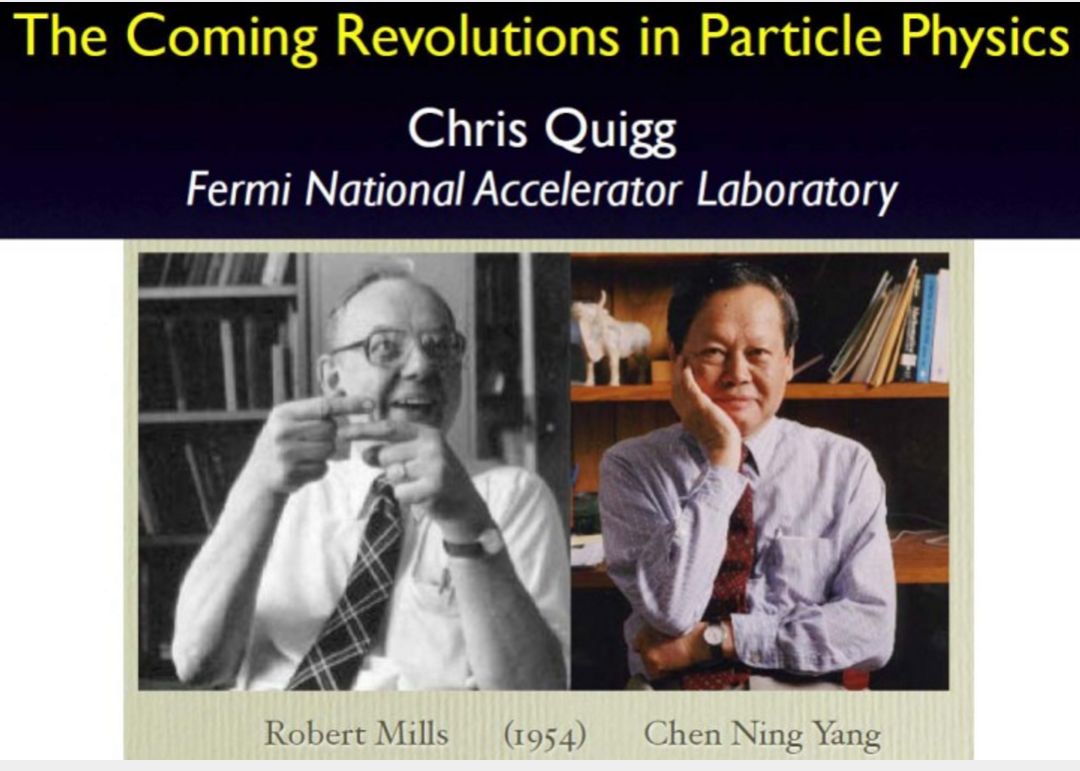

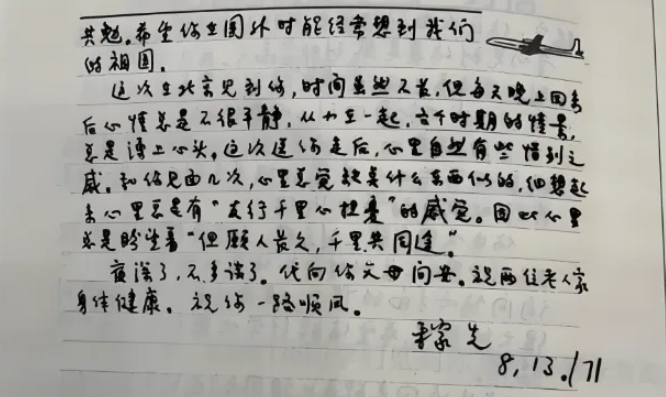

(1971年,杨振宁首次回到新中国访问,他见到了自己的儿时好友邓稼先。临别之际,邓稼先给他写了一封信,说“希望你在国外时能经常想到我们的祖国”)1)杨振宁先生于2025年10月18日去世了,这是中国乃至全世界科学界的一大损失,但这也给了我们一个重新全面认识这位伟大的科学家杨振宁的机会。2)杨振宁先生的父亲杨武之是清华大学数学系主任、著名数学家,他十分重视对杨振宁的教育。杨振宁在九、十岁时,就展现出很强的数学学习能力,到十一岁入初中时,这种能力更加突出。但杨武之并没有急于教他解析几何和微积分,而是在杨振宁初中一与初中二年级之间的暑假,请雷海宗教授介绍一位历史系的学生教他《孟子》。雷海宗教授介绍了他的得意学生丁则良来授课。丁则良学识丰富,不仅教杨振宁《孟子》,还给他讲了许多教科书上没有的上古历史知识。下一年暑假,丁则良又教了杨振宁另一半《孟子》,让他在中学时代就可以背诵《孟子》全文。3)杨振宁后来在《父亲与我》的自传中提到,当时他没有选择说“不”的权利与勇气,只好勉为其难地把整本《孟子》装进记忆中。但成年之后,幼年所背的《孟子》成为了他为人处世的基本原则,孟子的话在他心里形成一套价值系统,每当他面临重大抉择时,都会提供明确的答案。4)我们要理解杨振宁先生,就不能错过杨武之先生要求他在初中就认真研习《孟子》这段往事。《孟子》一书有很多经典内容,是2000多年来中国知识分子重要精神内核,包括强调通过修身养性实现“浩然正气”。5)南宋灭亡后,文天祥被俘,在北京被囚禁三年两个月,期间,元朝先以高官厚禄诱惑他,再以酷刑折磨他,甚至不惜拿他的妻儿来威胁他。文天祥困坐狱中,生不如死。他在狱中写了《正气歌》,开篇就是“天地有正气,杂然赋流形”。这跟孟子所说的“浩然之气”直接相关。文天祥还写道,“时穷节乃现,一一垂丹青”。元朝无奈,最后于至元十九年十二月初九日(1283年1月9日),将文天祥杀于大都柴市。这一年,文天祥年仅47岁。文天祥用自己的一生,践行了他自己的那句话——“人生自古谁无死,留取丹心照汗青。”6)1949年新中国成立后,钱学森历经千难万险,终于在1955年10月回国。钱学森成为了新中国老一辈科学家中的代表,为中国的“两弹一星”事业做出了不可磨灭的贡献。可能很多人都想问,为什么杨振宁当时候没有选择立即回国?我个人的理解是,钱学森钱学森主要从事航天工程、空气动力学等应用技术领域的研究,这些领域与国家的国防建设和经济发展紧密相关,回国后能直接为国家的建设和发展发挥重要作用。而杨振宁的研究领域是理论物理,这是一个需要长期积累和国际交流合作的基础学科。他在美国能够接触到更先进的研究设备、更前沿的研究理念和更广泛的国际学术交流机会,这对于他在理论物理领域的研究工作至关重要。换句话说,杨振宁留在美国,无论是从对他自己的学术生涯来说,还是从未来他可能为新中国所做的贡献来说,在当时都是一个正确的选择。7)杨振宁于1964年3月23日加入美国国籍,他当时非常痛苦和矛盾。杨振宁曾多次提到,加入美国国籍是一个经过很久考虑的痛苦决定。他在《父亲与我》中写道,“对一个在中国传统文化里成长的人,作这样的决定尤其不容易”,并且他知道父亲直到临终前,对于他放弃故国,在心底里的一角始终没有宽恕过他。尽管如此,杨振宁并未忘记祖国,1971年他在新中国成立后第一次回到祖国访问,此后也不断运用自身影响力促进中外人才交流与学术合作,为中国科教事业的发展作出了巨大贡献。2015年4月1日,杨振宁放弃美国国籍,恢复中国国籍。8)杨振宁和邓稼先两家是世交,两人先后进入北京崇德中学读书,后又成为西南联大的校友,毕业后赴美深造,保持着深厚友谊。后来,杨振宁成为享誉世界的诺贝尔奖获得者,邓稼先则成为中国功勋卓著的“两弹元勋”。1971年,杨振宁冲破重重阻碍,成为最早访问新中国的著名美籍华裔科学家。他开列了希望会见的人员名单,邓稼先位列其中。在北京,杨振宁与邓稼先多次见面,在首都机场登机前,杨振宁向邓稼先提出了关于中国的原子弹研制是否有外国人参与的问题。后来,邓稼先经过请示上级组织,给杨振宁写了一封信,明确表示没有外国人参与中国任何有关制造核武器的工作,并在信的最后写下“但愿人长久,千里共同途”。杨振宁收到信后热泪盈眶,他后来回忆说这封信给了他极大的感情震荡。9)2021年9月22日,在杨振宁先生百岁华诞庆祝会上,杨振宁深情回忆起邓稼先写给他的这封信,回应了当年邓稼先在信的末尾写下的“但愿人长久,千里共同途”的瞩望。杨振宁说:“我可以跟邓稼先说,稼先,我懂你的‘共同途’的意思。我(这)以后五十年,(符合)你‘共同途’的嘱望,我相信你也会满意的。再见!”。

10)两千多年前,孟子振臂高呼“吾善养吾浩然之气”,以道义为根,浇灌出中国人精神世界的参天古木。这股正气穿越时空,在文天祥的狱中牢里凝结成“时穷节乃见,一一垂丹青”的绝唱,用“人生自古谁无死,留取丹心照汗青”的呐喊,为中华文明的精神内核刻下不朽印记。而这份精神的火种,从未因岁月流转而熄灭——杨振宁先生的童年记忆里,清华园科学馆的晨光中,《孟子》的字句随家教讲授浸润心田,那些年少时背诵的箴言,终成他一生处世的价值标尺,让这位科学巨擘的征途始终闪耀着家国情怀的光芒。从“但愿人长久,千里共同途”的挚友约定,到放弃美国国籍回归故土、以百岁高龄仍为中国科教事业奔走的赤诚;从钱学森冲破阻挠归国铸就“两弹一星”传奇,到邓稼先隐姓埋名戈壁荒漠筑牢国防基石,一代代中国人用一生践行着那份源自《孟子》的浩然正气,延续着文天祥《正气歌》中的精神血脉。中华文明之所以能在五千年风雨中独树一帜、从未断绝,正因为这股以家国为念、以道义为骨的精神内核,早已融入民族的血脉基因。它让科学家在实验室里坚守初心,让爱国者在岁月长河中勇担使命,让每一代人都能在传承中汲取力量。如今,这股精神依旧在神州大地上激荡,支撑着中华民族巍然屹立于世界东方,成为文明延续最坚实的脊梁。

一家之言,仅供参考。

赞

赞

赞

赞

已有4人赞

赞

赞

赞

赞

赞

赞