作者:温伯陵

来源:温伯陵的烟火人间(ID: wenboling2020)

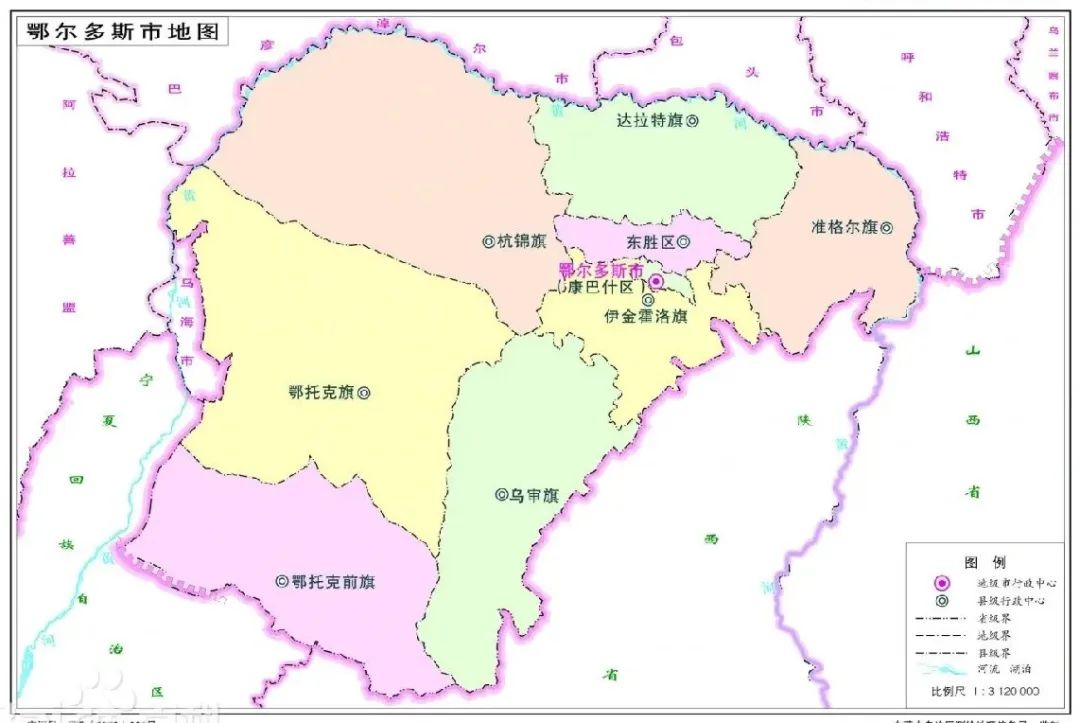

鄂尔多斯,现在是以煤炭、石油、天然气等资源知名的资源型城市,但在中国历史上,鄂尔多斯其实是陕西的北部门户要地。秦朝时期,秦始皇命蒙恬统帅三十万步骑,沿着直道北上,经鄂尔多斯地区抵达前线战场,然后驱逐匈奴七百余里,将边境开拓到阴山一线,巩固了秦朝的国防安全。曾跟随蒙恬戍边的秦军被秦二世调到中原平叛,结果在巨鹿城下败给项羽。这样一来,秦朝失去了忠心耿耿的主力兵团,边境也失去了威慑匈奴的军事力量。于是,匈奴趁机南下,逐渐侵占了鄂尔多斯地区,因为这块地方位于黄河以南,故而又称为“河南地。”《史记·孝文本纪》里写道:“三年五月,匈奴入北地,居河南为寇。帝初幸甘泉......其发边吏骑八万五千诣高奴,遣丞相颍阴侯灌婴击匈奴。”这段史料,说的就是匈奴部众常年居住在鄂尔多斯地区,将战火燃烧到陕北,进而威胁汉朝都城长安的安全。汉文帝被迫离开长安,前往距离前线更近的甘泉宫部署防御,并命颍阴侯灌婴统兵八万五千,赶赴陕北讨伐匈奴。由此可见,位于汉朝和匈奴交界处的鄂尔多斯地区,其实是汉朝和匈奴的必争之地,鄂尔多斯地区的归属,对汉朝和匈奴的命运都有决定性意义。到了汉武帝时期,汉朝凭借数十年积蓄的战马和粮食,开始以举国之力讨伐匈奴。公元前127年,车骑将军卫青统兵自云中郡出发,横扫鄂尔多斯地区,捕获牲畜数十万头,斩首和俘虏的匈奴壮丁共数千人,并将盘踞在鄂尔多斯地区的白羊王、娄烦王驱逐出去。匈奴部众退出鄂尔多斯地区,汉武帝明白,匈奴再也不能以鄂尔多斯地区为基地威胁长安,汉朝却能以鄂尔多斯地区为基地讨伐匈奴。于是,汉武帝决定将鄂尔多斯地区纳入汉朝版图,并在此设立朔方郡——“令车骑将军青出云中以西至高阙,遂略河南地,捕首虏数千,畜数十万,走白羊、娄烦王。遂以河南地为朔方郡。”而凭借这项功劳,卫青被汉武帝封为长平侯,食邑三千八百户,卫青的校尉苏建也被封为平陵侯、张次公为岸头侯。公元前124年,卫青统帅三万骑兵以及游击将军苏建、疆弩将军李沮、骑将军公孙贺、轻车将军李蔡等人的兵马,自鄂尔多斯地区出发,一战击败匈奴右贤王,俘虏男女一万五千余人、牲畜百余万,威震塞北。汉武帝听到战报,直接派出使者,到前线拜卫青为大将军。那个平阳侯府的骑奴,就此成为汉朝全部兵马的最高指挥官,鄂尔多斯地区,也从此成为汉朝的北大门,拱卫着长安的安全。类似的历史地理规律,在波澜壮阔的中国近代史上,又重演了一次。1935年10月,党中央和红一方面军抵达陕北,结束长征,随后又出兵东征西讨,逐渐确定了陕甘宁根据的大致范围。延安做为陕甘宁根据地的首府,其安全工作自然是重中之重。而要想拱卫延安,根据地的边境线就不能始终局限在陕甘宁,必须继续推到更远的地方,才能起到“御敌于国门之外”的效果。早在1927年6月,鄂尔多斯乌审旗籍学生石作琦,便在陕西榆林的“横山第一高等小学”入党。那时正是革命的低谷期,能在这个时候入党,可见石作琦同学的坚定信仰。1928年,“横山一高”党支部书记曹亚华,又在鄂尔多斯乌审旗秘密发展党员,并成立纳林河党小组,拥有党员六七人。同年,共青团纳林河小组成立,共有团员三人。1930年12月,早已拉起一支游击队的共产党员曹动之,策反陕西神木的高自清部一个骑兵连,组建起一支数十人的骑兵游击队。因为其中有蒙古族队员,这支骑兵游击队便称为蒙汉骑兵游击队,开始转战四方。4年后,曹动之出任中共乌审旗工委书记,直接受中共陕北特委领导,他麾下的蒙汉骑兵游击队,也改编为陕北红军游击队第22支队。可以说,整整八年时间,鄂尔多斯的党政军组织虽然规模不大,但始终是稳步发展的。在这样的背景下,1935年5月,鄂尔多斯乌审旗巴图湾便迎来和平解放。随后,巴图湾成立乡党委、乡级苏维埃政府、乡级赤卫队,成为内蒙古西部地区最早的解放区之一。因为鄂尔多斯位于内蒙古和陕西的交界处,而乌审旗又位于鄂尔多斯和陕北的交界处。从地理层面来看,乌审旗就是鄂尔多斯的南大门、陕北的北大门,同时也是陕北和外蒙古、苏联、共产国际联系的交通要道。如果说鄂尔多斯是兵家必争之地,那么乌审旗就是南北必经之路。正因为鄂尔多斯地区有如此浓厚的红色基因,1935年12月10日,教员便发布《对内蒙古人民的宣言》,明确指出日本帝国主义即将侵略中国,蒙古族正面临灭亡或解放两条道路,然后号召蒙古族同胞在抗日的旗帜下团结起来,反对日本帝国主义和国民党反动派。与此同时,毛泽民、高岗、赵通儒、曹动之等党员也带着油印的《宣言》进入乌审旗,宣讲我党的政策,动员王公贵族和农牧民共同起来抗日,救亡图存。经过一段时间的努力,教员的《宣言》逐渐成为乌审旗各阶层的共识。不过,鄂尔多斯地区和中原不同,这里的地方事务向来由清朝册封的世袭札萨克王爷决定,如果王爷不同意教员的《宣言》,各阶层即便再认同,也无法起到决定性作用。为了解决这个问题,1937年3月,中共乌审旗工委以田万生为代表,拜访乌审旗的特古斯阿木古朗王爷。因为有特王的结义兄弟王万英做中间人,故而特王和田万生相谈甚欢,没有任何防备。等聊到气氛恰当的时候,田万生和王万英顺势取出教员的《宣言》,交给特王,建议他站在抗日的一边、站在革命的一边。“共产党的政策,我早有耳闻,团结抗日是好事。但我和共产党走的近了,国民党就要给我找麻烦。”那时“西安事变”已经爆发,不论蒋介石和张学良之间有什么纠葛,起码是公开承诺抗日了。于是,田万生说道:“如今抗日是潮流。蒋介石消极抗日,张学良和杨虎城实行兵谏,发动了西安事变,现在蒋介石也同意国共两党合作抗日的主张。”既然蒋介石承诺合作抗日,那么特王和共产党合作抗日,也是合情合理的。想明白这一点,特王便说了一句:“化干戈为玉帛,共御外侮,这就好。以后我们要互相帮助,常来常往。”至此,特王也成为拥护《宣言》的一份子,公开站在我党一边。鄂尔多斯地区的乌审旗,就这样和陕甘宁根据地连为一体。在巩固乌审旗的同时,中央还组织力量,进入鄂托克前旗的“三段地”地区。1936年6月,中共中央蒙古工作委员会成立,次月,中央军委又调拨一支骑兵游击队,命令他们和蒙古工委一起进驻三段地。临行前,周恩来同志专门抽出时间,为蒙古工委和骑兵游击队送行,并要求他们到达三段地以后,以“接近上层、团结中层、争取下层”的原则开展工作。刚到达“三段地”地区,他们就收编了当地的哥老会,将其改造为三段地赤卫队。随后,蒙古工委在三段地成立蒙民招待所,负责接待蒙古族各阶层人士,向他们宣传陕甘宁根据地的情况以及党的政策,增进蒙古族各阶层对我党的认同。等这项工作逐渐成熟以后,蒙民招待所便改组为中共鄂托克工作委员会,将统战工作的范围扩展到整个鄂托克地区。单说这两项工作,似乎很简单,但工作简单是因为负责工作的人不简单——高岗、李维汉、毛泽民、后来出任新疆党委书记的周仁山、出任西藏党委书记的天宝等英雄好汉,都曾在“三段地”地区工作。正是这些不简单的人亲自出马,才让两项工作显得非常简单。而经过一段时间的努力,以“三段地”为代表的鄂托克地区,也成为陕甘宁根据地的重要组成部分。全面抗战爆发以后,三段地的军民喊着“有人出人、有钱出钱、有马出马”的口号,向前线支援了92匹优质军马、52万斤粮食、数万件鞋袜等军需物资。经济并不宽裕的三段地,能捐出这么多物资,其实是非常不容易的。乌审旗和三段地都位于鄂尔多斯地区的南部,主要是以经营地方、团结蒙古族同胞的方式拱卫延安,而鄂尔多斯地区北部的鄂托克旗桃力民根据地,则是以正面抗击日寇的方式拱卫延安。桃力民,出自蒙语“查汗桃日莫”,清朝中晚期的时候,随着山、陕、甘、宁的汉族人口暴增,于是就有大量汉人农民到内蒙古开垦土地,谋求一线生机。在这样的背景下,桃力民便成为汉族农民和蒙古牧民的混居地。桃力民位于鄂托克旗、乌审旗、杭锦旗、东胜县的交界处,每个旗县的政府都不能全权管理,久而久之,桃力民成了人口众多、经济活跃、势力混杂、管制薄弱的政治飞地。1936年,桃力民地区遭遇严重旱灾,普通农牧民用完储存的粮食以后,被迫易子而食,等所有手段用尽,就只能饿死在路边,成为幸存的人的食物。然而,面对如此严重的灾情,那些豪绅富户不仅不想办法救人,反而趁机放高利贷、低价购买土地,准备发一笔横财。甚至连东胜县送来的40石救命粮,也被乡长、村长等基层干部层层侵吞,真正的灾民没有得到一粒米。1937年,桃力民的灾民们忍无可忍,便自发组织起来,挨家挨户的向豪绅富户们“借粮”。这种名为借粮实为抢粮的行为,豪绅富户们自然不能容忍,他们立即开动暴力机器,强势镇压了这场灾民暴动。不过,桃力民的灾民暴动,还是通过种种途径传出去了。中共少数民族工作委员会的蒙民部长赵通儒听说以后,敏锐的意识到,桃力民的阶级矛盾很尖锐,具备建立根据地的一切基础条件。于是,赵通儒立即向上级汇报了这一情况。那时,全面抗战已经爆发,侵华日军和伪蒙军相继占领呼和浩特、包头等大城市,并渡过黄河,侵占了鄂尔多斯地区的一些城镇,兵锋直指陕北。鄂尔多斯地区从抗战后方变成前线战场,如果不能立即开展敌后游击战争,延安的安全是没有保障的。在这样的背景下,中共少数民族工作委员会接受赵通儒的意见,并派出十余名干部组成“八路军工作团”,奔赴桃力民开展工作。他们从参与“借粮”的灾民着手,很快便发展了二十余名党员,成立了桃力民第一个党支部。1938年4月,教员亲自做出决定,要加强桃力民地区的力量。在教员的部署下,八路军警备骑兵第一团开赴桃力民地区,乌兰夫领导的新编第三师也离开陕西神木,进驻桃力民等地。此后,依托桃力民抗日根据地,我党党员韩是今和绥西警备司令部的孟文仲部合作,以六个连的兵力布口袋阵,一战歼灭日伪军三十余人。我党党员李仲权、桃力民自卫军和傅作义部合作,以四百余人的兵力,痛击盘踞在杭锦旗王府的日伪军。乌兰夫指挥新编第三师,也击败日伪军一个团和一个炮兵队,战果丰厚。这三次战斗胜利,让鄂尔多斯地区爵位最高的和硕亲王、图布升吉尔格勒王爷看到抗日胜利的希望,于是图王坚决抵制日军的逼降政策,说道:“同意逼降是背叛民族大义、破坏国家统一的变节行为,有损成吉思汗子孙的荣誉,有失中华民族的尊严......诺大一个中国,怎能轻易亡于东洋人之手。”在图王的带动下,鄂尔多斯地区成为内蒙东西六盟中,唯一没有投降日军、也没有被日军占领的地方。而这样的结果,我党的政策和桃力民根据地,起到了中流砥柱的作用。乌审旗、三段地、桃力民这三个根据地建设起来,我党在鄂尔多斯的“布局”就基本完成了。那除了驻军和统一战线以外,我党在鄂尔多斯地区建设根据地,还有没有其他“手段”呢?中央进驻延安以前,宁夏军阀马鸿逵出兵占领了鄂尔多斯地区的苟池、鄂包池、北大池等三个产盐量最大的盐池。在那个物资匮乏的年代,盐,不仅是重要生活物资,更是军事战略资源。但中央红军发起西征击败马鸿逵、收复三大盐池以后,为了团结蒙古族同胞,还是痛下决心,将三大盐池交给鄂尔多斯地区的旗县管理,真正实现了蒙池蒙管、蒙人治蒙。鄂尔多斯地区的地方事务向来由王爷、政府、豪绅、富户决定,根本没有公平可言,所以那里的经济剥削非常严重,很多时候,普通牧民用几十张羊皮才能换一盒火柴。但是我党的各种工作委员会进入鄂尔多斯地区以后,立即推行“平买平卖”政策,无论对方的地位多么高贵,我们都不谄媚,无论对方的地位多么低贱,我们也绝不剥削。通过这种公平公正的买卖方式,我党很快就恢复了正常的市场经济,赢得各阶层的信任。蒙古族向来有“结安达”的传统,为了方便开展工作,我党党员便纷纷和蒙古族同胞们结成安达——赵通儒和乌审旗的特王结为安达,约定互相支持、互相保护、互不开战。高岗、毛泽民、宋任穷、宋时轮等人和毛罗扎木苏、昌皇大喇嘛等人结为安达。这些安达们,就是我党党员在蒙古族同胞中开展工作的人事保证。成吉思汗曾经途径鄂尔多斯地区,认为这里水草丰美,是个葬身的好地方。于是在成吉思汗驾崩以后,窝阔台汗便将成吉思汗的灵柩转移到鄂尔多斯地区,并将成吉思汗的灵柩及其生前用过的马鞍、弓箭、奶桶、书籍等物资放到八个白色毡帐中进行供奉,统称为八白室。因为成吉思汗生前建立了至高的功业、取得无上的地位,故而八白室便成为蒙古族同胞心目中至高至圣的信仰圣地。1939年初,日伪军图谋劫持八白室,并将其迁往包头,做为吸引蒙古族同胞的一面旗帜。但鄂尔多斯地区的沙王坚决不同意,为避免日伪军继续骚扰,随即决定将成吉思汗的八白室迁往甘肃。6月,迁陵队伍正式启程,乌兰夫领导的新编第三师官兵全副武装,将八白室安全护送到陕西榆林。途经延安时,中央专门布置了灵堂,迎候成吉思汗的八白室。灵堂上方悬挂着“世界伟人”四个大字,两侧有两幅标语——此外,延安各界代表万余人,还站在城外高举红旗,恭恭敬敬的迎候承载八白室的灵车。总而言之,我党是用军事、政治、经济、统战、民族、文化等一系列方式来巩固鄂尔多斯地区,直至把鄂尔多斯地区纳入陕甘宁根据地的范围,让其承担起延安北大门的重任。从事后来看,我党的策略基本是成功的,鄂尔多斯地区也基本完成了拱卫延安的历史任务。  赞

赞

赞

赞

赞

赞