赞

赞

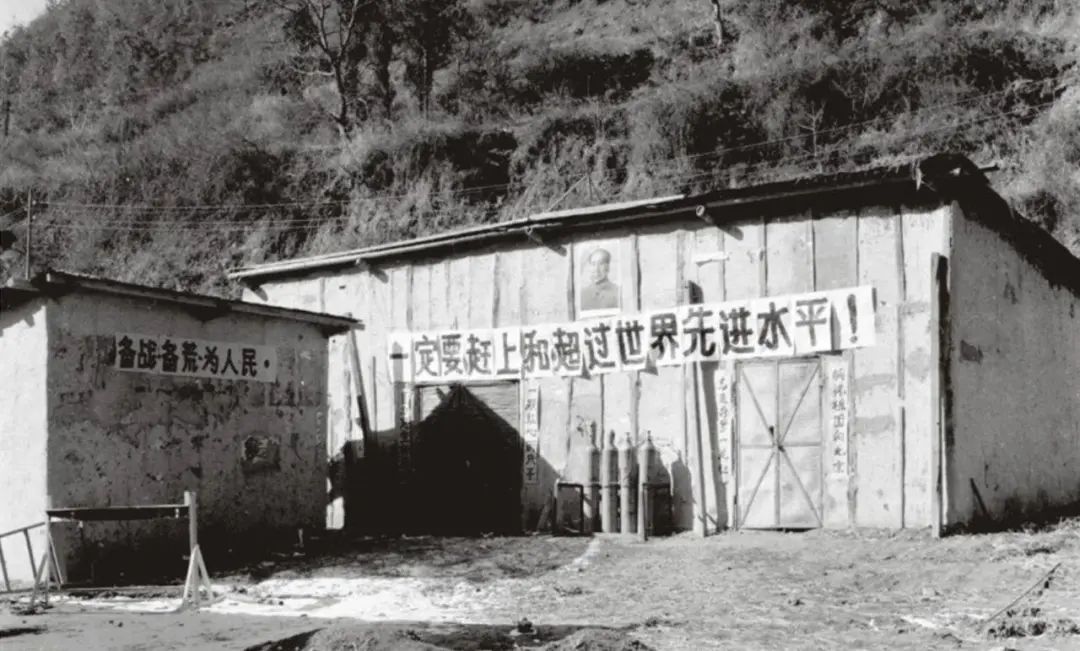

导读:中国站在全世界的聚光灯下,坚定地对美国发出了自己的时代最强音。可以预见,在与美国持续的斗争过程中,以国内大循环为主体,国内国际双循环相互促进的新发展格局将加速形成。今天分享的这篇文章,对国家改革开放以来国外大循环的发展历史进行了全面的梳理,对国外大循环在促进我国经济发展的同时对我国财政和货币政策的负面影响进行了鞭辟入里的分析。清楚了这些来龙去脉与正负面影响,我们才能更清晰地了解管理层背后决策的逻辑与依据,坚定前行,矢志不渝。以下是正文:在谈论这个话题之前,我们要先知道我国是以什么方式来接纳外资并最终建立起一个国外大循环,只有这样,我们才能看到国外大循环是如何捆绑我国财政和货币这两只手。90年代以前,我国经济的运作主要靠内需,也就是内部的投资和消费,国内的产能和国家主权信用创设的人民币相匹配,比如说1985年,内部的消费与投资贡献了超过150%的GDP。而在1981年最终消费为GDP贡献了89.4%的增长,投资为负,意味着大家光享受了,这相当于你每年收入10万,到处吃喝玩乐8.9万,借给朋友1.23万,支持他也吃喝玩乐。一年整下来,自己不仅没有攒钱,信用卡还欠了1.7万。之前看有些人怀念80年代初期的幸福时光,从数据上,我自己大概能理解这种怀念——那是个大家都没啥钱的年代,赚多少花多少,不用考虑积累的问题,不考虑就没有烦恼,没烦恼就是幸福,所以会被一些人怀念,毕竟穷开心也是开心。穷开心真的也可以是一种开心。后来人民币慢慢贬值,投资中国的性价比变得更高了,于是外资开始加速进入我国。之前和我国货币相匹配的产能,瞬间有了外资这个新的相好,主权人民币要匹配产能,外资也要产能,货币瞬间变大。但因为之前底子太薄,产能没有同步扩张,外资进来后瞬间形成了“货币多、产能少”的局面,于是物价开始涨起来。其中1988年和1989年连续两年CPI(年度)涨幅为18%。简单粗暴地说,在1988和1989年两年,每年人民币都相对地毛掉了……

赞

赞

赞

赞